Anna Hedwig Wahle

Mutter, Vater, Bruder, ich

Geschichte einer Familie, die den Holocaust überlebte

In den letzten Jahren geschah es immer wieder, dass man mich, Ordensschwester, Professorin in einem Gymnasium und aktiv an der christlich-jüdischen Verständigung Beteiligte, um MEINE Lebensgeschichte fragte – im Religionsunterricht, bei Vorträgen oder auch privat. Ich merkte das große Interesse der Fragenden, als ich vom Schicksal meiner Eltern erzählte, und es wurde mir bewusst, wie dieses Schicksal ein doch sehr einmaliges war. So reifte in mir der Entschluss, diese Tatsachen nicht im Koffer vergraben zu lassen, sondern durch eine Veröffentlichung der Nachwelt zu hinterlassen.

Gleichzeitig sehe ich in dieser Aufgabe auch eine Verpflichtung meinen Eltern gegenüber. Meine Mutter, sie war Versicherungsmathematikerin, hatte geplant, in der Pension ihre Memoiren zu schreiben. Leider kam es nicht dazu, da sie im 60. Lebensjahr an Krebs starb. Mein Vater, der das Handelsgericht nach dem Krieg wieder aufbaute, an der Universität lehrte und schließlich 1. Präsident des Obersten Gerichtshofes war, fand zwar auch keine Zeit, die Memoiren zu schreiben; er hat aber alle Briefe, die die Eltern nach dem Krieg erhielten, sowie die Durchschläge der Antworten sorgfältigst und geordnet aufbewahrt, so dass mir heute authentische Quellen zur Verfügung stehen.

Die Eltern hatten den Mut, unter schwierigsten Umständen alles zu tun, um für uns, ihre Kinder, zu überleben. Die Niederschrift ihrer Lebensgeschichte, die auch mit der meines Bruders und meiner eigenen verwoben ist, sei ihnen als Dank gewidmet.

Nach dem Tod meines Vaters fanden wir beim Ausräumen der Wohnung alle Briefe, die die Eltern seit 1945 erhalten hatten, sowie die Durchschläge der Antworten von Vater. Da wir damals keine Zeit hatten, das ganze Material durchzusehen, verfrachtete ich es in einen Koffer. Und dort blieb es jahrelang liegen. Vor kurzem aber suchte ich etwas in dem Koffer. Da fielen mir wieder die Briefe in die Hände: eine Unzahl von Kuverts, jedes mit dem Namen des Korrespondenten beschriftet, darin die erhaltenen Briefe sowie die Durchschläge der Antworten, alles chronologisch geordnet. Ich stöberte, und da kamen noch zwei dicke Kuverts zum Vorschein. Auf dem einen stand "Briefe Franzi" und auf dem anderen "Briefe Anni". Zuoberst in beiden Kuverts fand ich einige Korrespondenzkarten vom 11. und 12. Jänner 1939, an Vater und Mutter und Tante Elli adressiert, abgeschickt von Nürnberg, Würzburg und Frankfurt. Das waren die Karten, die wir Kinder auf unserer Fahrt nach England vom Zug aus nach Hause geschrieben hatten. Denn im Jänner 1939 waren wir, mein Bruder und ich, mit einem Kindertransport unterwegs nach England.

Kindheit in England

Wir mussten fort

1938 war Hitler in Österreich einmarschiert. Gegen die Juden gerichtete Gesetze wurden eingeführt. Sie setzten fest, was man unter "Jude" zu verstehen hatte: Wer von vier jüdischen Großeltern abstammte, galt als "Volljude"; wenn nur zwei Großeltern Juden waren, dann war man "Mischling". Da meine vier Großeltern Juden waren, galten auch ich und mein um zwei Jahre älterer Bruder Franz als Juden.

Als man sich der Gefahr des Nationalsozialismus bewusst wurde, bemühte sich meine Mutter um eine Gelegenheit zur Auswanderung. Obwohl es Möglichkeiten gegeben hätte, wollte jedoch mein Vater nicht. Er war Kriegsinvalid. Während des 1. Weltkriegs hatte er sich ein Nervenleiden zugezogen – im Kampf um die Unabhängigkeit der Richter beim Militär. Er war nämlich selbst Richter. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass ihm als Österreicher etwas passieren sollte. Einer seiner Aussprüche war: "Lieber in Wien ein Märtyrer als in Amerika ein Schnorrer!" Er ahnte damals noch nicht, wie wahr der erste Teil seines Ausspruchs werden sollte.

Nach dem "Anschluss", dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich am 11. März 1938, wurde immer deutlicher, dass es für uns kein normales Leben in Österreich mehr geben würde. Als Richter und daher Staatsbeamter wurde mein Vater sofort seines Amtes enthoben – auf Grund der Hitlerschen Rassengesetze. Auch wir Kinder bekamen die geänderte Zeit zu spüren. Bis dahin waren wir in die Katholische Privatschule am Judenplatz gegangen, die nun geschlossen wurde. So mussten wir ab Herbst 1938 in eine andere Schule, jene am Börseplatz, gehen.

Auch auf andere Weise spürten wir eine Änderung. Es gab Tage, an denen wir nicht ausgehen durften. Trotzdem schickte uns die Hausgehilfin über die Straße um Milch und Brot. Wir waren ja beide recht blond, man konnte uns nicht gleich als "Juden" erkennen. Ich war damals erst sechs Jahre alt und kann mich daher nicht mehr an vieles erinnern. Doch weiß ich, dass zweimal innerhalb weniger Monate in der Familie eine große Unruhe herrschte. Man telefonierte, man flüsterte, irgendetwas war nicht in Ordnung. Es müssen dies der "Anschluss" und die "Reichskristallnacht" am 9. November, in der Synagogen und jüdische Häuser zerstört wurden, gewesen sein.

Angesichts dieser Situation wollten die Eltern nun, dass wenigstens wir Kinder ins Ausland kämen. Für die Eltern war es ja kaum mehr möglich. Ein Teil unserer Familie lebte in Triest.

Dorthin wollten uns die Eltern zuerst schicken. Es fehlte aber immer wieder etwas im Pass, ein neuer Stempel, eine neue Abgabe. Eines Tages kam die Mutter mit der Nachricht nach Hause, wir könnten nach England fahren, sie habe erfahren, dass die Quäker [1] Kindertransporte mit Sammelpass nach England organisierten.

Bald kam der Abschied. In den Tagen vorher weinten die Eltern oft. Mir schien das sehr komisch, ich verstand es nicht. Ich freute mich nämlich schon auf das Wegfahren. Es war ja nicht das erste Mal, dass wir ohne Eltern wegfuhren. Wir waren schon einmal allein in Ungarn gewesen, bei Verwandten am Plattensee. Das waren herrliche Erinnerungen, vor allem an den Feigenbaum, der direkt vor meinem Fenster war. Auch am Semmering waren wir öfters übers Wochenende. Ich verstand daher nicht, warum es jetzt so eine Aufregung geben sollte.

Am Dienstag, dem 10. Jänner 1939, war es endlich soweit. Spät am Abend fuhr die ganze Familie an die Bahn. Bis zum Zug durften die Eltern nicht mehr, man musste sich schon vorher verabschieden. Da gab es wieder Tränen seitens der Eltern. Ich verstand noch immer nicht und freute mich nur über das Abenteuer, ein neues Land zu sehen. Die Eltern hingegen blieben schweren Herzens zurück. Sie wussten, dass sie sich von ihren Kindern verabschiedet hatten, ohne sie je wiederzusehen.

Wir stiegen in den Zug. Dieser fuhr aber noch lange nicht ab. Etwas war nicht in Ordnung. Später erfuhren wir, dass es ein Rohrbruch gewesen sei. Während der ganzen Reise sorgte sich mein großer Bruder Franzi, selber erst neun Jahre, um mich. Zunächst mussten die Luftpolster, die uns die Eltern mitgegeben hatten, aufgeblasen werden, dann wurden die Decken herausgeholt. Franzi kümmerte sich auch immer wieder um unseren Proviant. Wir waren viele Stunden unterwegs. Erwachsene kamen im Waggon vorbei, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei, ob wir Kinder etwas bräuchten. Zweimal hielt man in einem Bahnhof, und wir bekamen heißen Tee, einmal in Deutschland zum Frühstück und einmal in Holland. Unterwegs schrieben wir Postkarten an die Eltern und an unsere Tante Elli, die Schwester von Vater.

Auf dem Schiff konnten Franzi und ich nicht beisammen bleiben, da in den Kabinen Mädchen und Buben getrennt waren. Ich kam zu einem größeren Mädchen. Es war schon spät, und ich war müde, so schlief ich bald ein. Am Nachmittag des nächsten Tages kamen wir schließlich in London an.

Auf dem Londoner Bahnhof warteten wir nun alle. Immer wieder wurden Kinder aufgerufen. Franzi sollte in eine Familie kommen, ich in ein Kloster. Nach langer Zeit wurde endlich auch ich aufgerufen. Mein Bruder blieb zurück, denn die Familie, die ihn aufnehmen sollte, war nicht erschienen. Er selber schrieb an die Eltern: "Eine Dame nahm mich mit in ihr Haus ... Ich bekam bei der Dame eine Jause. Auch traf ich dort Kinder von der Society ["Gesellschaft der Freunde", jene Organisation, die den Kindertransport zusammengestellt hatte, Anm. d. Red.]. Nach der Jause fuhr ich mit einem Auto und ein paar Kindern nach Sussex."

Dort war ein sehr schönes Heim, "Bankton House", welches das "Catholic Committee for Refugees from Germany" eingerichtet hatte. Als mein Bruder hinkam, waren dort zehn Kinder im Alter zwischen zehn und siebzehn Jahren; er war also der Jüngste. Nach etwa zehn Tagen kam er dann auch in eine sehr gute Schule in der Nähe, "Worth Priory".

Mein Bruder blieb bis Sommer 1940 im Bankton House. Dann wurde Bankton House requiriert, und Franzi musste nach Yorkshire. Im Herbst übersiedelte er in die Jesuitenschule Stoneyhurst College in Lancashire.

Ich wurde auf dem Londoner Bahnhof einem großen Herrn vorgestellt, der mich in ein Kloster in Brentwood, Essex, führen sollte. Wir mussten dazu den Zug nehmen. Ich verstand zwar die Sprache nicht, merkte aber trotzdem, dass der Herr den Weg nach Brentford und nicht nach Brentwood nahm. Ich sagte aber nichts. Erstens war ich mir nicht sicher, ob nicht der Weg nach Brentwood der gleiche sei wie jener nach Brentford, und zweitens kannte ich ja die Sprache nicht. Wie hätte ich dem Herrn meine Bedenken sagen sollen?

Bald stellte sich aber heraus, dass der große Herr sich tatsächlich geirrt hatte. So drehten wir um und fuhren mit der U-Bahn zurück zu einer anderen Bahnstation, wo wir den Zug nach Brentwood nahmen.

Es war schon spät, als wir endlich im Kloster ankamen. Die Kinder waren schon im Bett, außer einige der Großen. Mein Begleiter blieb daher nicht lange, er übergab mich den Schwestern und verabschiedete sich. Man führte mich gleich in den Schlafsaal, und am nächsten Tag durfte ich länger schlafen als die anderen. Nach dem Frühstück führte man mich in die Schule hinüber. In der 1. Klasse, zu der ich nun gehören sollte, war gerade eine Stunde mit Stillarbeit.

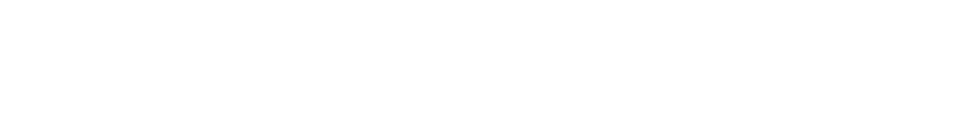

Alle Kinder saßen und lasen in ihren Büchern. Auch mir gab man ein Buch zu lesen. Da ich kein Englisch konnte, verstand ich natürlich kein Wort. Das sollte sich aber sehr bald ändern. Wenige Wochen später schrieb ich schon Briefe nach Hause, die mit englischen Wörtern gespickt waren: "Mir geht es very gud. It is very nice and it is very cold. How geht it euch. Wisst you how it Tante Elli geht. Ich habe noch das ganze Briefpapier von Hackers nicht angefangen und das alte habe ich auch im Kloster nicht benützt aber das neue hat mann me als erstes gegeben und das hav I schon all verbraucht. I kan now English very gud I kan zimlich mutch English" (Anfang April 1939).

In den ersten Wochen gab es aber so manche Schwierigkeit mit der Verständigung. Niemand im Haus oder in der Schule konnte Deutsch, und mein englischer Wortschatz beschränkte sich auf "Yes, No, Apple, Pear". Wochen später erst kam ein um einige Jahre älteres Mädchen, Elisabeth, ebenfalls eine Wienerin, die schon etwas Englisch konnte. Da war es dann doch leichter. Inzwischen musste ich mich aber allein durchwursteln. Ende April schrieb ich: "Ich kann schon sehr gut Englisch schon fast so gut wie ein richtiger Engländer schprechen. Ich kann aber nicht so gut schreiben. Ich habe sehr grosses heimweh…" Es war tatsächlich so, dass ich in wenigen Monaten gelernt hatte, Englisch fließend zu sprechen und mühelos zu lesen. Später gab es auch beim Schreiben keine Schwierigkeiten mehr.

Die Begegnungen mit meinem Bruder

Während der ersten Monate blieb zwischen meinem Bruder und mir nur eine briefliche Verbindung. Dann, es war inzwischen schon Frühjahr geworden, erhielt ich eines Tages Besuch. Eine Dame vom "Catholic Committee" holte mich vom Kloster ab. Das war eine große Freude für mich. Zuerst führte mich die Dame in eine Konditorei, danach wollte sie mich im Auto zu meinem Bruder nach Bankton House bringen. Der Kuchen in der Konditorei war ausgezeichnet, aber die Aufregung, den Bruder wiederzusehen, war so groß, dass ich, kaum im Auto, die ganze Jause erbrach. So war es für diesmal aus mit dem Besuch. Im Mai hat dann eine englische Dame, Lady Peel, uns Geschwister nach London in ihr Haus eingeladen. Darüber schrieb mein Bruder der Mutter: "Heute bin ich bei Anni und schreibe diesen Brief von Anni. Sie ist heute ganz verrueckt vor Freude. Hoffentlich bleibt sie nicht verrueckt! Das waere sehr schade! Sie ist doch so reizend und lieb! Und was sie fuer rote Backen hat! Jetzt waren wir gerade im Zoo. Es war sehr schoen. Zuerst haben wir uns die Eisbaeren angeschaut. Dann haben wir uns Ziegen angeschaut. Nachher haben wir uns die Affen angeschaut. Einer von ihnen ist auf einen Ring gestiegen und hat sich an einer Kette angehalten. Da ist ein anderer Affe gekommen und hat den Ring umstossen wollen. Der andere Affe aber hat sich an der Kette angehalten und ist nicht umgefallen. Dann hat er den Ring wieder gerade gerichtet und hat weiter geturnt. Wir haben vom Haus aus Kirschen fuer Anni mitgenommen und da haben wir halt den Affen Kirschen gegeben. Dann sind wir ein bisschen weitergegangen und sind zu den Elephanten gekommen. In England ist es Mode auf Elephanten zu reiten. Wir sind aber nicht geritten. Im Gegenteil: wir sind weitergegangen."

In den Weihnachtsferien konnten wir dann länger zusammen sein. Ich durfte zwei Wochen in Bankton House verbringen. Es waren unvergessliche Weihnachten: das Spielen im Schnee im großen Park, das Schlittern auf dem zugefrorenen See, die Feiern in der Kirche, wo Franzi Ministrant war, und einfach die Freude, endlich wieder beisammen zu sein. Nach meiner Abreise schrieb Franzi nach Hause: "Anni ist zu Mittag am 19.1. von hier mit der Holzkraxen abgefahren. Mein einziger Trost ist, daß sie zu Ostern wiederkommt. Ich habe soeben einen Brief von ihr erhalten. Sie schreibt, daß sie gesund ist, dass sie den Schnee gern hat und daß es neu geschneit hat …"

Unsere nächste Begegnung war nicht in Bankton House, sondern in London bei Tante Cara, einer Verwandten unserer Mutter. Tante Cara war mit ihrem Mann und drei Kindern zu Kriegsbeginn aus Polen nach England gekommen. Sie war sowohl für uns beide als auch für andere Verwandte wie eine Ersatzmutter. Obwohl sie selber nur wenig hatte, war am Tisch immer noch Platz für andere. Oft waren wir am Sonntag beim Essen zu zehnt. Von Tante Cara schrieben wir beide den Eltern am 25.3.1940: "Meine Lieben! Wie geht es Euch? Mir geht es gut. Ich bin über die Osterferien zu Tante Cara gekommen. Anni ist auch hier. Gestern waren wir im Garten. Ein Bub vom Nachbarhaus hat mir einen langen Rohrstab geschenkt. Im Garten fand ich zwei Bälle. Der eine ist ein Handball, der andere ist ein ganz kleiner blauer Ball. Anni und ich haben fast den ganzen Nachmittag bis zur Jause damit gespielt. Morgen beginnt die Schule wieder. Es waren sehr schöne Ferien, aber auch in die Schule gehe ich sehr gerne. Anni lernt sehr gut und auch ich bin kein schlechter Schüler. Nun viele Bussi Euer Franz. N: Grüße an Mitzi.

Meine Lieben! Die Osterferien sind sehr schön gewesen. Wir haben einige Ausflüge gemacht. Das Wetter ist fast immer schön. Hoffentlich habt Ihr es auch schön. Hoffentlich sind wir zu Pfingsten wieder hier. Ich habe zu Ostern ein dunkelblaues Kleid und einen gleichen Mantel bekommen. Tante und Onkel grüßen auch herzlichst. Viele, viele Bussi Euch, Tante Elly und auch Mitzi. Eure Anni." Mitzi war unsere Hausgehilfin, die den Eltern alle Jahre hindurch treu blieb.

Nach Ostern 1940 wird die Korrespondenz sehr spärlich. Auch haben mein Bruder und ich uns dann längere Zeit nicht mehr gesehen, da Franzi nach Nordengland übersiedelt war und die Entfernung zwischen uns zu groß wurde. Von August 1940 und April 1941 ist je ein Rotkreuzbrief vorhanden. Weitere Briefe sind durch meine Taufpatin über Brasilien vermittelt worden.

In den folgenden Jahren waren Franzi und ich zu Weihnachten und im Sommer oft zusammen in Blackpool. Franzi und ein anderer Bub seines Alters, Richard, sind in den Ferien immer dorthin gefahren. Es war schön zu dritt, und Aunty Mary, wie wir die Dame, die uns aufnahm, nannten, sorgte sich sehr um uns. Im Sommer gingen wir oft ans Meer oder pflückten Schwarzbeeren in den Sanddünen, im Winter gingen wir vor Weihnachten Carol-singing. Das war immer ein besonderes Erlebnis. Die meisten Leute waren sehr nett, ließen uns hereinkommen und gaben uns nicht nur Geld, sondern auch etwas zu trinken oder zu naschen.

Ab Mai 1942 kam von den Eltern keine Nachricht mehr. Wir wussten nicht, ob sie noch am Leben waren. Tante Cara machte uns weiterhin Hoffnung, doch wir spürten, dass sie eigentlich selber nicht daran glaubte. Und doch, das Wunder geschah.

U-Boot in Wien

Vor der "Aushebung"

Unter den englischen Briefen fand ich ein von Mutti geschriebenes Konzept eines englischen Briefes, den Vater an das "Catholic Committee" in England schrieb. Er ersuchte darin diese Vereinigung von Katholiken in England, sich der Erziehung seiner Kinder anzunehmen: "… We would be very happy, if you could find a possibility for our children to get an education of that kind and spirit, we always tried to provide for them in their native country as long as we could, in order to help them become true christian characters." Vater ist nämlich nach seiner Matura aus Überzeugung altkatholisch und einige Jahre später katholisch geworden.

Daneben lag ein Brief von Franzi und mir an "Tante und Onkel", in dem wir für die Weihnachtsgeschenke von 1938 dankten. Mutti hatte folgende Zeilen angefügt: "Bitte verzeihet, daß ich den Brief der Kinder erst heute wegschicke; ich mußte vorher die Kinder selbst expedieren und das war mit soviel Laufereien und Schreibereien verbunden, daß ich zu nichts anderem, nicht einmal recht zum Schlafen kam. – Den Weihnachtsabend haben wir noch sehr schön mit den Kindern verbracht; besonders Eure Geschenke lösten den größten Jubel aus. – Jetzt sind wir ein einsames, kinderloses Ehepaar und würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns bald besuchen würdet. Die herzlichsten Grüße von Eurer Hedy Carl."

Über diese Trennung von uns Kindern schrieb Mutter 1946 an eine Verwandte: "Auch ich habe schon große Kinder, 14 und 17 Jahre alt. Als ich sie im Januar 1939 von hier wegschickte, war das ein schwerer Entschluß, der mir auch dadurch nicht sehr erleichtert wurde, daß der damals 9 Jahre alte Bub mir versprach, er werde ‚für sein Schwesterl sorgen wie ein Vater'. Rückblickend wundere ich mich selber darüber, daß ich die Kraft dazu fand."

Wie war aber die Situation der Eltern nach dem Anschluss? Mein Vater war zur Zeit des Anschlusses Oberlandesgerichtsrat beim Handelsgericht in Wien. Obwohl die "Nürnberger Gesetze" erst am 20. Mai 1938 in Österreich eingeführt wurden, verfügte der Minister für Justiz unmittelbar nach dem Anschluss, also noch im März 1938, die "Enthebung der nichtarischen Gerichtsfunktionäre". Dazu gehörte "die Enthebung aller Richter und Staatsanwälte, die Juden oder Halbjuden" waren.

Wegen seiner vier jüdischen Großeltern galt Vater als "Volljude" und wurde sofort seines Amtes als Richter enthoben. Er erhielt eine Pension, die aber im Laufe der Jahre immer wieder gekürzt wurde. Der diesbezügliche Paragraph der Nürnberger Gesetze lautete: "… Wenn diese (jüdischen) Beamten im Weltkrieg an der Front für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten gekämpft haben, erhalten sie bis zur Erreichung der Altersgrenze als Ruhegehalt die vollen zuletzt bezogenen ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge: sie steigen jedoch nicht in Dienstaltersstufen auf. Nach Erreichung der Altersgrenze wird ihr Ruhegehalt nach den letzten ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen neu berechnet."

Meine Mutter war Chefmathematikerin bei einer Versicherungsgesellschaft, dem "Anker" am Hohen Markt. Als Privatangestellte konnte Mutter noch eine Weile ihren Beruf ausüben. Wie lange, weiß ich aber nicht, denn die Industriellenvereinigung und die Einzelbetriebe wurden aufgefordert, alle jüdischen Arbeiter und Angestellten bis zum 30. Juni 1938 zu entlassen. Der Industriellenverband erließ am 29.6.1938 ein diesbezügliches Rundschreiben, in dem es unter anderem heißt: "Ferner sollen Ruhe- und Versorgungsgenüsse, die an solche Personen bezahlt werden, endfertigt werden."

1938 war die finanzielle Situation meiner Eltern auch deshalb schwierig, weil immer wieder neue Abgaben verlangt wurden. Schon im Mai 1938 wurde eine Kundmachung erlassen, wonach Juden ihr Vermögen anmelden mussten. Der nächste Schritt war dann die "Arisierung", d. h. der Betrieb oder das Haus wurden von "Ariern" zu einem Spottpreis "gekauft". Auf diese Weise wurden die Juden allmählich enteignet.

Ein weiteres Problem war der Wohnraum. Um für "Arier" Wohnraum zu beschaffen, wurde am 4.5.1939 ein Erlass veröffentlicht – Juden sollten aus ihren Wohnungen ausquartiert und mehrere jüdische Familien in einer Wohnung zusammengelegt werden: "4. Auf Grund der Erfassung des Wohnraumes wird alsdann durch die Gemeindebehörde der Austausch der Wohnräume in die Wege zu leiten sein. Der Grundgedanke der gesetzlichen Regelung besteht darin, daß die Juden in bestimmten Häusern – gegebenenfalls zwangsweise – zusammengefaßt werden sollen … (Dabei) ist zu berücksichtigen, daß zunächst zweckmäßig solche in jüdischem Eigentum stehende Häuser bevorzugt zu Judenwohnungen bestimmt werden, die heute bereits überwiegend von Juden bewohnt werden. 6. Soweit es die örtlichen Verhältnisse erforderlich erscheinen lassen, kann der den Juden zur Verfügung zu stellende Raum entsprechend eingeengt werden, vor allem durch Unterbringung mehrerer jüdischer Familien in einer bisher von Juden bewohnten größeren Wohnung. Hierbei ist von allen durch das Gesetz gegebenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, um eine möglichst vollständige Trennung nichtjüdischer und jüdischer Hausbewohner zu erreichen …7. Beim Freiwerden von Wohnungen, die bisher von jüdischen Mietern in nichtjüdischen Häusern bewohnt worden sind, wird in geeigneter Weise darauf hinzuwirken sein, daß diese nach Möglichkeit deutschen Volksgenossen, die bisher in jüdischen Häusern wohnten, zur Verfügung gestellt werden …"

Auf Grund dieses Erlasses drohte auch den Eltern die Einweisung von Untermietern. Darüber schrieb Vater im April 1946: "Am Anfang ist es uns nicht so schlecht gegangen, wir sind in unserer Wohnung geblieben, haben durch alle möglichen Kunststücke, in denen meine Frau Meister war, die Einweisung von Untermietern abgewehrt. 1941 ist die Sache böser geworden; wir mußten Untermieter nehmen, haben aber einen Kultusgemeindefunktionär ausfindig gemacht – einen Arzt, der Anspruch auf mehrere Zimmer hatte –, so daß die Sache immerhin noch erträglich war. Ein Zimmer und ein Kabinett haben wir für uns behalten."

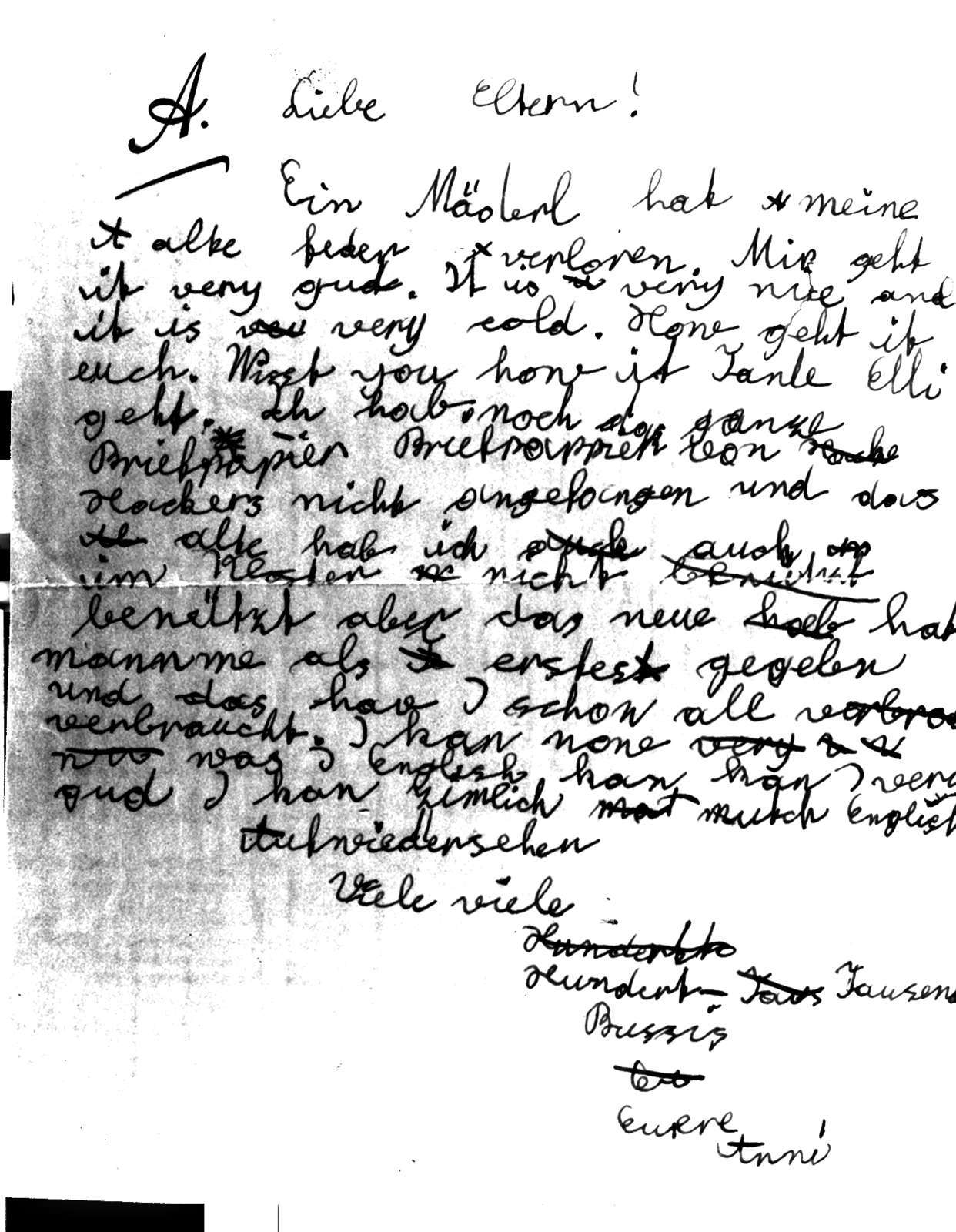

Mit 1. Oktober 1938 trat eine weitere diskriminierende Maßnahme in Kraft, der Kennkartenzwang für Juden: "Juden …, die deutsche Staatsangehörige sind, haben unter Hinweis auf ihre Eigenschaft als Juden bis zum 31. Dezember 1938 bei der zuständigen Polizeibehörde die Ausstellung einer Kennkarte zu beantragen … Juden über 15 Jahre haben sich, sobald sie eine Kennkarte erhalten haben, auf amtliches Erfordern jederzeit über ihre Person durch ihre Kennkarte auszuweisen."

Schon zuvor, am 17. August 1938, war verordnet worden, dass jeder Jude und jede Jüdin einen zusätzlichen Vornahmen annehmen müsse: "Soweit Juden andere Vornamen führen, als sie nach § 1 Juden beigelegt werden dürfen, müssen sie vom 1. Januar 1939 ab zusätzlich einen weiteren Vornamen annehmen, und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, weibliche Personen den Vornamen Sara … Sofern es im Rechts- und Geschäftsverkehr üblich ist, den Namen anzugeben, müssen Juden stets auch wenigstens einen ihrer Vornamen führen. Sind sie nach § 2 zur Annahme eines zusätzlichen Vornamens verpflichtet, ist auch dieser Vorname zu führen."

Schon vor dem Anschluss und erst recht danach hatten sich viele Juden um eine Ausreise vor allem nach den USA bemüht. Aus der Korrespondenz mit einem Cousin meines Vaters, Heinz (Henry) Marcus, der schon sehr früh nach den USA ausgewandert war, geht hervor, dass die Eltern am 16. November 1938 sich für ein Visum in die USA vormerken ließen. Auch die Schwester meines Vaters, Tante Elly, bemühte sich um die Ausreise. Dies geht aus einem an sie gerichteten Brief von Heinz Marcus hervor: "Beifolgend sende ich Dir das lange versprochene affidavit und hoffe, daß es von einigem Nutzen sein wird. Wenn du mir mitteilst, daß Du wirklich die Absicht hast, hierher zu kommen, wozu wir Dich allerherzlichst einladen, werde ich mich bemühen, noch ein Zusatzaffidavit zu verschaffen, da meines moeglicherweise zu schwach ist, da wir fuer Vally's Verdienst natuerlich keine Unterlagen beibringen koennen. Affidavits sind allerdings sehr, sehr schwer zu bekommen, was ich sehr genau weiss, da ich bisher mit meinen Bemuehungen fuer Weissens noch keinen Erfolg zu verzeichnen habe. Dies kann man aber nach den vielen schlechten Erfahrungen, die die Leute hier machen mussten, verstehen ... Ich moechte vorschlagen, daß Du von dem Affidavit und den Beilagen Photokopien machen laesst, bevor Du es dem Konsulat (eingeschrieben) einsendest" (31.12.1939). – Der Brief dürfte aber nicht direkt an Tante Elly geschickt worden sein. Eine Verwandte in Berlin, Clara Marcus, hat ihn in einem Brief vom 18.3.1940 an die Eltern weitergesandt: "Soeben erhalte ich nach langer Zeit einen Brief von Henry mit der Einlage für Euch. Schade, daß dieser Brief nicht früher gekommen ist, dann lebte die arme Elly noch, schade." Tante Elly ist nämlich im Jänner 1940 gestorben – oder, besser gesagt: sie hat sich das Leben genommen. Darüber schreibt Vater nach dem Krieg: "Auch meine Schwester ist tot. Die Wohnung, in der sie geboren ist, wurde ihr über Auftrag der Partei gekündigt. Sie hätte ins Ghetto übersiedeln sollen. Zwei Tage vor dem Ablauf der Räumungsfrist hat sie ihrem Leben ein Ende gemacht." Und in einem anderen Brief: "Es ist ihr vielleicht viel erspart worden, sie war nicht hart genug, um das Leben im underground, das wir mitgemacht haben, ertragen zu können."

Nach dem Tod von Tante Elly scheinen sich die Eltern nochmals um eine Ausreisebewilligung bemüht zu haben, denn Henry Marcus schrieb am 23. Juli 1940: "Vor vier Wochen erhielt ich einen Brief von einem Eurer Freunde aus New York, wenn ich mich recht erinnere Dr. Beck, in welchem er mich bat, wegen eines affidavits fuer Euch Umschau zu halten, bezw. das affidavit, welches seinerzeit fuer Elly bestimmt war, fuer Euch umschreiben zu lassen. Ich habe ihm umgehend geantwortet, dass wir mit groesster Freude bereit sind, die noetigen affidavits fuer Euch zu stellen, allerdings hatten wir bis dahin keine Ahnung, dass Ihr welche haben wolltet. Allerdings konnte ich damals, und kann es leider auch heute noch nicht, diese sofort senden. Der Grund hierfuer ist, dass ich seit etwas mehr als einem Monat eine neue, ganz aussichtsreiche Stellung habe und nun natuerlich noch nicht um einen Brief bitten kann, in dem mir bestaetigt wird, dass ich ‚permanently employed' bin."

Eine Cousine meines Vaters, Ida Conrad, schrieb an die Eltern: "Es ist sehr schwer, sich hier zurechtzufinden und wird immer schwerer. Trotzdem wäre es doch ein Glück, Euch herüber zu bekommen, wo Ihr doch in absehbarer Zeit wieder mit den Kindern zusammen sein würdet. Ich weiss noch keinen Weg. Wir sind arm wie die Kirchenmäuse und kennen niemanden, der nicht schon xfach überdeckt wäre – ... Habt Ihr, das heisst in erster Linie Hedy, niemanden Verwandten hier, der genügend anständig und vermögend ist, daß man ein Affidavit von ihm erreichen könnte? ... Habt Ihr je registriert? Vor allem schaut, daß Ihr gesund bleibt ..." In einem weiteren Brief vom 16. Juni 1941 schrieb Ida nochmals im gleichen Sinn: "... Wir sind auf unaufhörlicher Suche nach Aff., haben aber in den betreffenden Kreisen niemanden. Übrigens ist das auch in den reichen Kreisen schon sehr eingeschränkt worden. Alles ist überzeichnet. Und die Menschen interessieren sich ebensowenig für die jetzt Leidenden, wie wir es mit den Chinesen etc. getan haben."

Es scheint, dass weder Henry noch Ida die nötigen Affidavits verschaffen konnten. Auf jeden Fall kam es zu keiner Ausreise. Die Eltern blieben in Wien. In einem Brief vom 16. April 1946 schrieb Vater: "Nach der Einführung des Judensterns und dem Beginn der Judentransporte wurde die Sache immer kitzlicher."

Die Flucht

Nach dem Angriff Hitlers auf Russland 1941 wurden die antijüdische Politik verschärft und neue antijüdische Maßnahmen eingeführt. Am 1. September 1941 wurde die "Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden" erlassen. Darin heißt es unter anderem: "Juden ..., die das sechste Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen. Der Judenstern besteht aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen Sechsstern aus gelbem Stoff mit der Aufschrift ,Jude'. Er ist sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen." Das war nur der Anfang einer Reihe weiterer diskriminierender Ausnahmebestimmungen. Am 23.9.1941 wurde die Anordnung über die "Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Juden mit polizeilicher Erlaubnis" erlassen.

Am 3. April 1942 erging eine weitere Anordnung: auch Wohnungen und Gebäude mussten als "jüdisch" gekennzeichnet werden. "Jüdische Wohnungsinhaber, ... die zum Tragen des Kennzeichens verpflichtet sind, haben die Wohnung zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung der Wohnungen ist durch einen Judenstern in schwarzem Druck auf weißem Papier in der Art und Größe des auf den Kleidungsstücken zu tragenden Kennzeichens vorzunehmen. Das Wohnungskennzeichen ist neben dem Namensschild oder in Ermangelung dessen im Türrahmen des Wohnungseingangs von außen sichtbar durch Ankleben zu befestigen."

An unsere Taufpaten schrieb Mutti im April 1946: "Im Sommer 1941 wurden wir gezwungen, jüdische Untermieter in unsere Wohnung zu nehmen, die aus lauter Angst vor den Nazis bereit waren, jede Gemeinheit zu begehen. Sie kontrollierten z. B., ob wir auf unseren Mänteln den gelben Stern angenäht hatten, verlangten, dass der Stern auch an der Wohnungstür deutlich sichtbar angebracht werde usw. Da sie wussten, dass wir nicht beabsichtigten, uns wie das liebe Vieh verladen und zur Schlachtbank führen zu lassen, hielten sie uns lange Vorträge, wie gefährlich es für uns selbst, vor allem aber für unsere Wohnungsgefährten wäre, wenn wir uns der Deportation durch die Flucht entziehen würden."

Am 22. September 1946 schrieb Vater einen mehrere Seiten umfassenden Bericht an die Taufpaten. Darin heißt es: "Die seelisch aufregendste Zeit war übrigens, Sie werden es kaum glauben, die Zeit vor unserer Flucht. Wir wußten seit Monaten, daß alle Juden deportiert werden würden und haben nun unsere Vorkehrungen getroffen, um uns der Umsiedlung zu entziehen. Dabei wußten wir damals noch nicht einmal die volle Wahrheit. Wir hatten keine Ahnung, daß die deportierten Juden in Polen ermordet würden, sondern glaubten damals noch, daß die Juden nur in polnische Ghettos verschleppt und so in eine neue Heimat verpflanzt werden sollten. Da wir aber, wie Sie wissen, für Polen und polnische Juden insb. nie viel übriggehabt haben, so beschlossen wir, uns der Deportation zu entziehen. Da uns bekannt war, daß die bewegliche Habe der Deportierten von diesen ‚freiwillig' der NSV [2]) vor dem Abtransport geschenkt werden müsse, so haben wir bereits im Febr. 1941 unsere gesamte Wohnungseinrichtung, wie sie liegt und steht, einer Arierin – sie war seinerzeit bei Hedy Kinderfrau, Frau Poldi, wenn Ihnen der Name etwas sagt – notariell geschenkt. Als die Deportationen begannen, verließen wir täglich vor 7 Uhr das Haus, begaben uns zunächst in die Jesuitenkirche am Hof, wo wir einigen Messen beiwohnten, und trennten uns dann gegen 8 Uhr. Ich arbeitete damals bei Dr. Klee (einem befreundeten Anwalt, der Arier war) schwarz und hatte daher für die Vor- und Nachmittage einen Unterstand, Hedy trieb sich in der ersten Zeit auf der Gasse herum – das war aber auf die Dauer nicht möglich, weil es mitten im Winter war – und so mußten wir für sie einen Tagesaufenthalt verschaffen. Das war nicht leicht."

Dazu Mutter: "Zunächst gingen wir meistens in eine Kirche, die 2 Ausgänge hatte, dann irrten wir herum; Karl ging auf ein paar Stunden zu Dr. Klee, ich machte Ausflüge, die aber bei grimmiger Kälte, schlechter Ausrüstung und leerem Magen nicht sehr genußreich waren. Auch mußte ich immer fürchten, angehalten zu werden, da damals schon ziemlich strenge Arbeitspflicht bestand und daher Ausflügler an Wochentagsvormittagen verdächtig waren. Dabei verfolgte uns den ganzen Tag der Gedanke, ob wir abends unser ‚trautes Heim' noch unversehrt vorfinden werden."

Weiter Vater: "In unserer Not wandten wir uns an unseren Hausjuden ‚Gustav'. Gustav gehörte dem edlen Stand jener Leute an, durch die man im Deutschen Reich Beamte bestach, der beim Wohnungsamt und der Gestapo aus- und einging, wahrscheinlich auch Konfidentendienste leistete und sich im übrigen durch Schleichhandel mit Lebensmitteln redlich durchs Leben brachte. Gustav, im Zivilleben Ingenieur, war auch immer genau darüber informiert, in welchen Stadtvierteln am nächsten Tag Judenaushebungen zu erwarten sind. Hedy hat 100% auf ihn geschworen, bis wir ihm auf gewisse Schweinereien draufgekommen sind. Im großen und ganzen hat er aber nicht schlecht funktioniert und wir sind ihm über seinen Tod hinaus, trotz der Beträge, die er uns herausgeschwindelt hat, dankbar. Heute lebt er nicht mehr, da er, zum Schluß ebenfalls untergetaucht, von der Gestapo erwischt und nach Polen gebracht worden ist, wo er wahrscheinlich vergast wurde. Besagter Gustav hatte nun eine Freundin, die ebenfalls im Schleichhandel und besonders in Valuten und Gold arbeitete. Bei dieser wurde Hedy für die kritischen Tage untergebracht, so daß sie sich dort aufhalten durfte, wenn sie nicht wußte, wo sie sich aufhalten solle. Mittags kam ich gewöhnlich auch hin, wir aßen dort eine Kleinigkeit, die wir mitgebracht hatten. Ich ging dann wieder in die Kanzlei, Hedy blieb bei der Frau – wenn die keinen Weg hatte – spielte mit ihrem Buben, ein außerordentlich liebes und gescheites Kind, rief dann gegen Abend bei uns in der Wohnung an … und da immer alles in Ordnung war, kehrten wir am Abend wieder in unsere Wohnung zurück. Diese täglichen Ausflüge waren nicht leicht durchzuführen, da wir bei uns zu Haus unter strengster Kontrolle standen. Wir hatten nämlich jüdische Zwangsuntermieter, darunter den Chefarzt der Kultusgemeinde, Dr. L[…], der sich durch besondere Feigheit auszeichnete. Er hielt streng darauf, daß alle gegen die Juden erlassenen Vorschriften eingehalten werden und drohte uns immer mit Denuntiation, da wir grundsätzlich uns über alle Vorschriften hinwegsetzten. So mußte der Judenstern recht deutlich an unserer Wohnungstür angebracht werden, wir mußten in seiner Gegenwart immer den Stern tragen usw. Er prophezeite uns immer, daß es mit uns ein böses Ende nehmen werde; heute ist er längst vergast, und wir leben quietschvergnügt, als ob nie ein Hitler hier sein Unwesen getrieben hätte. Dr. L[…] wußte natürlich genau, warum wir täglich die Wohnung verließen, und da er sich fürchtete, selbst haftbar gemacht zu werden, wenn man uns bei einer Aushebung nicht finde – er selbst war überzeugt, daß er Kraft seiner Stellung in Ruhe gelassen werden würde –, so fürchteten wir uns natürlich immer, daß er uns anzeigen oder sonst das Konzept verderben werde. Sie können sich daher denken, wie unangenehm diese 6 Monate von Dez. 1941 bis Mai 1942 waren."

Am 2. Mai kam die Gestapo in das Haus der Eltern, um die darin wohnenden Juden zu deportieren. "Am 2. Mai 1942 sind wir ausnahmsweise zu Haus geblieben, weil meine Frau bestimmte Informationen zu haben glaubte, daß an diesem Tag nicht ausgehoben wird. (Es wurde an diesem Tag offiziell der 1. Mai gefeiert.) Die Information war aber falsch, gerade als ich zufällig das Haus gegen 3 Uhr nachmittags verlassen wollte, wurde ich vom Hausbesorger verständigt, die Ausheber seien im Haus, das ganze Haus sei bereits umstellt. Ich ließ mich aber nicht einschüchtern, sondern verließ durch den Kordon ganz unbehelligt – man hielt mich offenbar wegen meines ruhigen Auftretens für einen Arier – das Haus. Gleichzeitig beauftragte ich den Hausbesorger, sofort meine Frau zu verständigen, was er – wenn auch widerwillig – tat; meine Frau, die gerade ein Nachmittagsschlaferl gemacht hatte, machte sich schnell fertig und verließ gerade in dem Augenblick die Wohnung, da die Häscher die Stiege heraufstürzten, unsere Nachbarn und uns zu holen. Sie behauptete, daß die in Wien verbreiteten Gerüchte, sie hätte zum Scharführer gesagt: ‚Was ist denn da los?' unwahr seien, jedenfalls gelang es auch ihr, durch den Kordon durchzukommen und das Haus zu verlassen" (Brief vom 26. April 1946).

Mutter schrieb über ihre Flucht: "… Ich schaute die uniformierten Gangster und ihre jüdischen Helfer nur ruhig an und fragte, anscheinend neugierig: ‚Was ist denn da für ein Krawall?' Dabei mußten wir mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, daß die Untermieter, die uns zwangsweise in unsere Wohnung eingewiesen worden waren, den SS-Leuten sagen werden, daß wir soeben weggegangen seien. Zum Glück hatten wir einen Vorsprung von einigen Minuten – auch bei späteren Abenteuern kamen die Nazis immer um ein paar Minuten zu spät! –, der genügte, um durch Aufspringen auf eine fahrende Elektrische der Deportation und damit einem hässlichen, qualvollen Tod zu entrinnen. Wir konnten aber gar nichts mitnehmen, da höchste Eile geboten war und übrigens jedes Gepäckstück hätte Verdacht erregen können. So haben wir buchstäblich nichts gerettet als unser Leben!"

Kaum der unmittelbaren Gefahr entronnen, war die erste Handlung der Eltern, den gelben Stern herunterzunehmen. Dann gingen sie zu dem vereinbarten Treffpunkt.

Bekannte werden verhört

"Das Gelingen der Flucht war das erste Wunder in unserer an wundersamen Errettungen reichen U-Bootzeit. Wir konnten freilich nichts mitnehmen; wir hatten freilich bereits einige Sachen vorsorglich bei Freunden aufbewahrt, auch hat uns die Mitzi, die sich musterhaft verhalten hat, noch einige Sachen gebracht. Im großen und ganzen ist aber alles, was in unserer Wohnung war, insb. die schönen Biedermeiermöbel, die Sie uns seinerzeit geliefert haben, fast alle Familienbilder etc. verloren gegangen … Wir hatten also im wesentlichen nur unser nacktes Leben gerettet" (Brief an Lili Berger vom 23. Feber 1946).

Die ersten Nächte verbrachten die Eltern bei Bekannten. Vater übernachtete bei "Onkel Beppi", dem Sohn der schon erwähnten Poldi. Dann fanden die Eltern Unterkunft bei einem Verwandten. Bei Poldi wurde sehr bald nach den Eltern gefahndet und eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Wahrscheinlich auf Grund der Tatsache, dass ihr von den Eltern die Wohnungseinrichtung notariell geschenkt worden war.

Viele Freunde und Bekannte der Eltern wurden ebenfalls verhört. Mutti in einem Bericht an Freundinnen: "Weil es uns gelungen war, uns durch einen Bluff dem Abtransport zur Schlachtbank zu entziehen, galten wir bei den Nazibehörden als besonders gefährliche Individuen, die man unbedingt fangen müsse. Viele unserer Bekannten wurden in der brutalsten Weise ‚verhört', damit sie unseren Aufenthaltsort verraten, den sie glücklicherweise gar nicht kannten, da wir vorsichtshalber auch unsere besten Freunde diesbezüglich im Unklaren hielten. Bei diesen ‚Verhören' mußten sie sich verpflichten, an unserer Verhaftung mitzuwirken, indem sie sofort die Gestapo telephonisch zu verständigen hätten, falls sie uns sehen oder eine Nachricht von uns erhalten sollten, widrigenfalls sie selber in ein Konzentrationslager geschafft würden. So kam es, daß fast alle unsere Bekannten und Freunde, auch diejenigen, welche die Gestapo in Ruhe gelassen hatte, uns mieden wie die Pest, so daß wir auf ihre Hilfe weder hinsichtlich des Essens noch hinsichtlich des Übernachtens rechnen konnten; ja, die meisten wichen uns sogar auf der Straße im Bogen aus, wenn sie uns von weitem erblickten."

Trotzdem gab es Leute, die bereit waren, den Eltern zu helfen. Nach den Hausdurchsuchungen und Verhören war es für Poldi kaum mehr möglich, direkt zu helfen. Durch die Vermittlung unserer Hausgehilfin Mitzi tat sie aber noch ihr Möglichstes.

Über die Hilfe Mitzis finden sich einige Aussagen in den Briefen: "Was Eure Frage anbelangt, ob wir einen dienstbaren Geist besitzen, so muß ich diese Frage bejahen. Ich weiß nicht, ob Ihr Euch noch an unsere Mitzi erinnert, die bei uns ist, seit wir geheiratet haben. Sie hat die ganze Nazizeit über, bis wir untergetaucht sind, bei uns ausgehalten. Nach unserer Flucht hat sie noch die Wohnung, so gut es ging, ausgeräumt. Was uns geblieben ist, verdanken wir zum großen Teil ihrer Mithilfe. Sie ist auch von der Gestapo eingehend vernommen worden und hat absolut nichts verraten, sondern ist so grob mit den Gestapoleuten geworden, daß sie geglaubt haben, daß sie wirklich von uns nichts weiß und sie in Ruhe gelassen haben. Sie ist während der folgenden Jahre mit uns in ständigem Kontakt gestanden, hat uns wiederholt Brotmarken geschenkt und uns auch gelegentlich eine von ihr gekochte Mehlspeis, z. B. Knödeln, gebracht. Da sie eine elende Köchin ist, so war die Mehlspeis freilich keine Delikatesse, aber damals haben wir auch ihre Knödel mit Heißhunger gegessen. Nach der Befreiung hat sie sofort den Posten, den sie in der Zwischenzeit innegehabt hat, aufgekündigt und ist wieder zu uns gekommen."

In ihrem Bericht erwähnt Mutter auch die Hilfe zweier ihrer Clubfreundinnen: "Wie ich schon berichtete, bildeten meine Clubfreundinnen Dr. Knappitsch und Prutschner löbliche Ausnahmen; allerdings durfte ich auch nur zu bestimmten Tageszeiten hinkommen, durfte nicht lang dort bleiben usw. Frau Dr. Knappitsch versuchte auch einmal in sehr taktvoller Weise, mir Bargeld anzubieten, indem sie mir erzählte, es sei eine Sammlung für notleidende Personen eingeleitet worden, ob ich vielleicht jemand Bedürftigen wisse usw. Ich lehnte natürlich ab, da wir nicht in Geldnot waren, obwohl unser Bankkonto gesperrt und Karls Pension eingestellt worden war."

In einem anderen Brief von Mutter an ihre Clubkollegin Dr. Marianne Beth heißt es: "Sie (Frau Dr. Knappitsch) hat sich während der Nazizeit uns gegenüber besonders nett benommen, und hat uns alle paar Wochen ein paar Lebensmittelmarken geschenkt, was für uns von besonderer Wichtigkeit war, weil wir die ganzen drei Jahre unserer Flucht vor der Gestapo ohne Lebensmittelkarten waren, und man überhaupt hier nichts frei bekam. Auch erzählte sie ihrer Freundin Prutschner unsere Situation, welche uns von da ab ebenfalls Lebensmittelmarken zukommen ließ."

Auch die Eltern einer meiner Schulkolleginnen aus der 1. Volksschulklasse haben den Eltern geholfen. Die Kröglers hatten ein Lebensmittelgeschäft. Am 26.1.1946 schrieb mir Vater nach England: "Erinnerst Du Dich noch an Deine Schulfreundin, die Grete Krögler? … Voriges Jahr ist das Haus, wo sie gewohnt haben, zerbombt worden; sie haben fast alle ihre Sachen verloren. Zu uns sind sie immer sehr lieb gewesen, auch in der Zeit, da wir uns versteckt halten mußten. Nach der Befreiung war einer meiner ersten Wege, Kröglers besuchen. Vater Krögler, den ich vor ihrem Geschäft getroffen habe, ist mir um den Hals gefallen und hat mich abgeküßt, vor Freude, daß wir gerettet worden sind. Das sind wirklich gute, brave Menschen!"

Beschäftigung als U-Boot

Vater hatte schon vor dem Untertauchen bei zwei Anwälten schwarz gearbeitet. Diese Arbeit wurde nun um vieles wichtiger. Denn seine Pension war eingestellt worden, die Bankkonten gesperrt.

"Unseren Lebensunterhalt verdiente ich zunächst durch Arbeiten in mehreren Advokaturskanzleien, doch starb der eine der mich beschäftigenden Anwälte (Dr. Alois Klee) plötzlich an einer Blutvergiftung, der andere (Dr. Ernst Eckerl) mußte einrücken, so daß ich vor dem Nichts stand. Da gelang es meiner Frau, mir bei zwei wildfremden Firmen, die meinen wahren Namen nicht kannten, die Stellung eines Stundenbuchhalters zu verschaffen, so daß unser Unterhalt – wir brauchten ja nicht viel, die Hauptsache war für Quartier – mehr, minder gedeckt war" (Brief Vaters an einen Kollegen, Dr. Edward Koren, vom 14.6.1947).

Bezüglich der Beschäftigung von Mutter schrieb Vater: "Überdies gab meine Frau Stunden, nicht nur aus Mathematik und Physik, also Gebieten, auf denen sie Fachmann ist, sondern auch aus Latein, Französisch, Englisch, Chemie und eine Reihe von Gegenständen, von denen sie kaum einen Dunst hatte. Aber die Schüler waren zufrieden, auch mit dem Unterricht in den Gegenständen, die sie nicht beherrschte, und empfahlen sie an andere Bekannte weiter, so daß meine Frau meist noch eine warme Suppe und Gemüse neben der Bezahlung bekam, zum Teil auch Lebensmittelmarken, bei einer Schülerin sogar hie und da eine warme Mehlspeise, so daß meine Frau lange nicht so herunterkam wie ich. Ich wog zum Schluß nur mehr 50 kg statt 90 und war so gealtert, daß mir alle jungen Mädchen in der Elektrischen sofort Platz machten. Ich war infolgedessen völlig unkenntlich. Überdies ließ ich mir einen langen buschigen Schnurrbart wachsen, um von der Gestapo, die auf uns Jagd machte, nicht erkannt zu werden."

Mutter schreibt: "Zum Schluß hatte ich so viele Schüler, daß ich den ganzen Tag auf den Beinen war, um so mehr, als die Tramwaylinien oft durch Bombenangriffe zerstört wurden, (und ich) z. B. von Hetzendorf zu Fuß in die Stadt gehen mußte! Auch Führer der HJ haben bei mir Unterricht genommen."

Besonders ausführlich ist Vater in seinem Bericht an das Ehepaar Kris, unsere Taufpaten: "Ich habe meine Flucht in gewissem Sinne als Erleichterung empfunden – Hedy auch –. Schon daß wir den Stern nicht mehr tragen und keine umständlichen Prozeduren mehr vornehmen mußten, um den Stern wenige Straßen von unserer Wohnung verschwinden zu lassen, war eine Erleichterung, und dazu das Gefühl, ich kann machen, was ich will, denn, wenn man mich erwischt, kostet es ohnehin den Kopf; ich bin daher an keine wie immer geartete Vorschrift mehr gebunden, nur an die – mich nicht erwischen zu lassen."

U-Boote untereinander

Vater fährt fort: "Mit der Zeit haben wir uns auch in unsere Situation ganz gut hineingelebt, bis die leidige Quartierfrage endlich – Mitte August – so halbwegs geregelt war. Es bildete sich auch ein gewisser geselliger Verkehr heraus, U-Boote untereinander. Hier muß ich ein wenig ausholen. Als meine Schwester starb und wir ihre Wohnung liquidieren mußten, wurde uns eine jüdische Greißlerin aus Atzgersdorf, Frau Wittner, empfohlen, die berufsmäßig die Wohnungen auswandernder Juden liquidierte. Wir haben ihr die Sache übertragen, sie hat ihre Sache anständig und mit Erzielung guter Preise durchgeführt, so daß wir sie in der Bekanntschaft allgemein empfohlen haben. Frau Wittner arbeitete mit einem gewissen Preis zusammen, einem Eisenhändler aus Neunkirchen. Die Familie Preis und Frau Wittner und ihre alte Mutter waren kurz vor uns in den Stand der U-Boote eingetreten. Das gemeinsame Schicksal hat uns natürlich nunmehr eng zusammengefügt – die Familie Preis wurde, nebenbei bemerkt, später bei einer Razzia aufgegriffen, kam zunächst nach Theresienstadt, von dort nach Auschwitz, wo sie vergast wurde; nur die 16jährige Tochter hat durch ein Wunder Auschwitz überlebt. Sie ist bereits in USA. Mit Frau Wittner und ihrer Mutter, einer alten Warschauer Jüdin, die trotz ihrer 78 Jahre noch immer nicht ordentlich Deutsch kann, sind wir noch immer intim befreundet. Der genannte Preis hatte nun eine heute 84jährige Tante, die mit einem Arier, einem pensionierten Inspektor des E-Werks – er ist vor einigen Monaten nach der Befreiung gestorben – verheiratet war. Frau Vidiz erklärte immer wieder, der Umstand, daß sie zufällig einen arischen Mann habe und daher geschützt sei, verpflichte sie, allen anderen Juden zu helfen, wo immer sie könne. Und so dachte auch ihr Mann. Wenn ein U-Boot einmal kein Quartier hatte, so war es sicher, daß es einige Tage beim Ehepaar Vidiz unterkommen konnte. Hedy hat öfters bei ihnen geschlafen. Auch stand ihre Wohnung allen U-Booten jederzeit offen. Man konnte sich bei ihnen wärmen; auch eine warme Suppe bekommen usw. Dort haben sich nun alle U-Boote getroffen. Die meisten beschäftigten sich mit Schleichhandel, nur ich arbeitete bei Dr. Klee und nach seinem Tod als Stundenbuchhalter bei mehreren Firmen und Hedy gab Nachhilfestunden. Dort verkehrte auch u. a. ein arischer Händler, der in allen möglichen Sachen Geschäfte machte. Mit ihm traf Hedy nun die Abmachung, daß er seinen Kindern bei Hedy Nachhilfestunden geben ließ, wogegen er uns Brotmarken und gelegentlich auch andere Lebensmittelmarken überließ – er handelte auch in Lebensmittelmarken en gros –. Das war die Grundlage unserer Ernährung durch 3 Jahre. In der Regel aßen wir in Gasthäusern, mittags und abends eine Suppe – markenfrei – und ein sog. Stammgericht, das waren markenfreie, fettlose Gerichte aus Erdäpfeln und in Wasser gekochten Gemüsen, und dazu ein Stück Brot mit den uns von dem Vater von Hedys erwähnten Schülern überlassenen Brotmarken. Wenn die Schüler eine gute Schularbeit geliefert (hatten) und der Vater ein paar Fettmarken springen ließ, so spendierten wir uns ein Gericht mit einer Fettmarke, z. B. Erbsen; aber gar zu häufig war das nicht. Bös war es seit dem Jänner 1945, da damals die Stammgerichte ohne Marken abgeschafft wurden, jetzt haben wir buchstäblich meist gehungert, da wir nur sehr wenige Fettmarken hatten, obwohl uns damals auch noch eine andere Schülerin Hedys Fettmarken gab. Für 2 Personen war das aber natürlich viel zu wenig. Damals sind wir in der Tat fast verhungert."

Die Quartierfrage

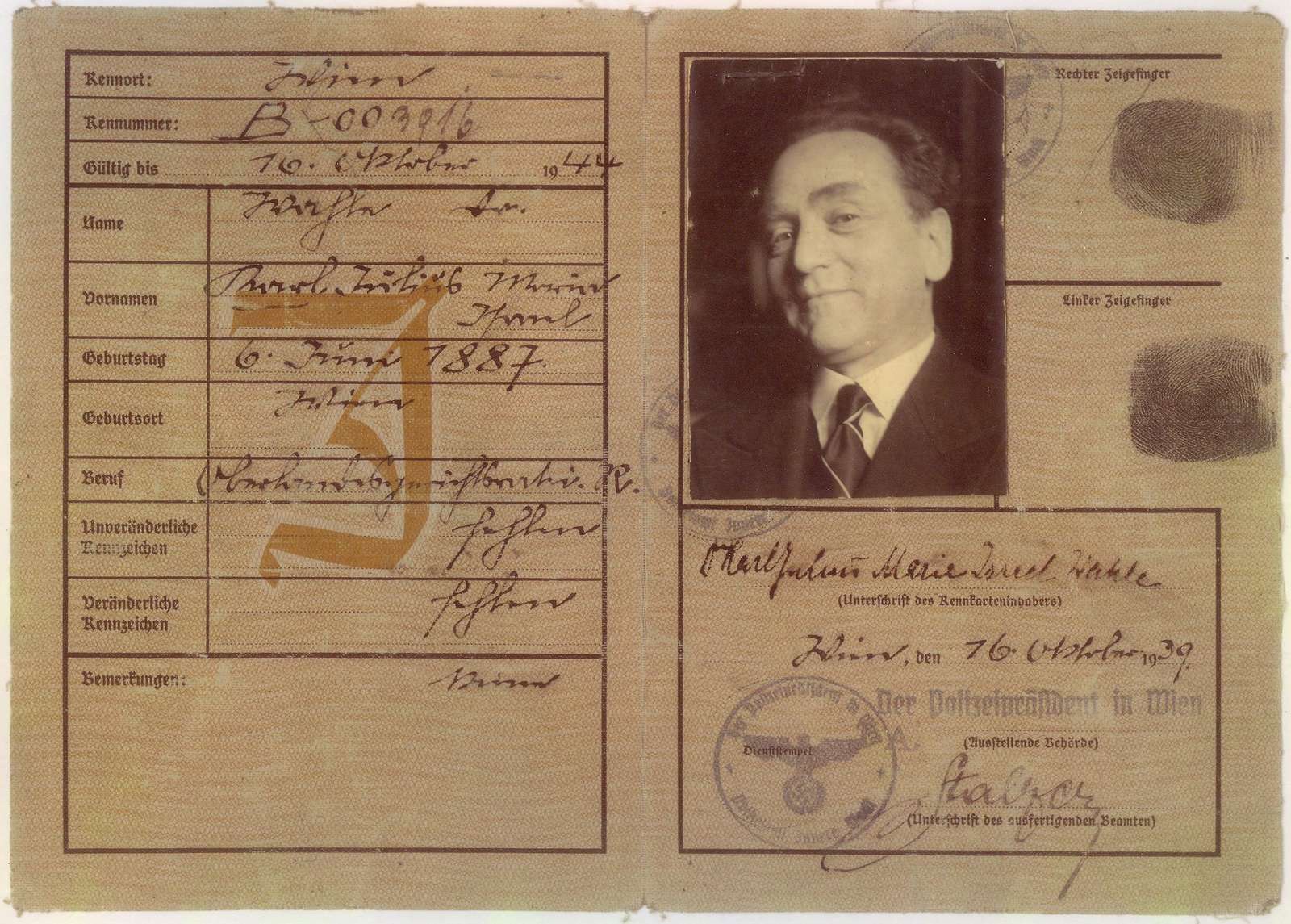

Die Eltern benutzten Straßenbahnausweise mit falschen Namen als Legitimation. Drei dieser Ausweise fand ich unter den Briefen, einen von Mutter, ausgestellt auf ihren Mädchennamen Brunner, und zwei von Vater auf den Namen Maly und Thaller. Da Brunner ein unverfänglicher Name war, war es für Mutter nicht so schwer. Vater hingegen hatte Angst, dass man ihn einmal auf der Straße ansprechen würde und dass er darauf reagiere. Deshalb wählte er verschiedene Namen mit a und e. Würde er auf die Anrede "Wahle" reagieren, so könnte er sagen, er habe geglaubt, man habe ihn Herrn Thaller bzw. Maly gerufen. – "Die Hauptsorge war die Quartierfrage", schrieb Vater an Lili Berger am 23.2.1946, "bald haben wir im Freien geschlafen, bald in einem ausgebombten Magazin, dann wieder ein paar Tage bei Bekannten, die uns aber gewöhnlich aus Furcht vor der Gestapo nach ein paar Tagen wieder expediert haben. Am sichersten waren wir bei fremden Leuten, die nicht wußten, wer wir sind."

An Dr. Koren (14.6.1947): "Wir mußten uns daher bei fremden Leuten ein Quartier suchen. Dabei war es notwendig, den Quartiergebern begreiflich zu machen, daß wir nicht polizeilich angemeldet werden dürfen, ohne ihren Verdacht rege zu machen." Weiter an Lili Berger: "Zu diesem Zwecke hatten wir folgende Geschichte ersonnen: Ich stellte mich als Kaufmann aus der Provinz vor, der für einige Tage in der Woche nach Wien zu kommen pflege und seine Geliebte mitbringe. Da meine Frau sehr eifersüchtig sei und mir immer nachspüre, so dürfe ich polizeilich nicht angemeldet werden. Mit dieser Geschichte mietete ich 2 Absteigquartiere in 2 verschiedenen Stadtbezirken, zweimal in der Woche (am Montag und am Donnerstag) wurde umgesiedelt; wenn ich der einen Quartierfrau erzählte, daß ich nach Hause fahre, so kam ich für die andere an. Nach drei Tagen wiederholte sich das Spiel mit umgekehrten Vorzeichen. Das eine dieser Quartiere – nebenbei bei einer engagierten Parteigenossin, die man nur mit ‚Heil Hitler' grüßen durfte – haben wir mit dieser Geschichte von Juli 1942 bis zur Befreiung im April 1945 bewohnt. Mit dem Quartier für die 2. Wochenhälfte hat es freilich meist gehapert. Nur ausnahmsweise hat es hier geklappt."

An Dr. Koren schrieb Vater bezüglich der Quartiere: "Die eine (Quartierfrau) war eine rabiate Nazisse, die sogar auf der Nachthaube – das ist keine Erfindung – ein Hakenkreuz angebracht hatte. So haben wir den Großteil unserer Undergroundzeit verlebt; das eine Quartier haben wir freilich in Zusammenhang mit unserer Verhaftung im September 1944 verloren; das war dann die böseste Zeit, weil wir oft in der Früh nicht wußten, wo wir am Abend übernachten werden."

Die Verhaftung

"Zu unserem Glück kam die Gestapo immer zu spät, wenn auch nur um 5 Minuten; als wir einmal bei einer anderen Bekannten abends zu Besuch waren – übrigens das einzige Mal in den 3 Jahren unserer so genannten U-Bootzeit, daß wir zu einem Nachtmahl eingeladen waren -, trafen wir beim Fortgehen mit den Kriminalbeamten, die auf unerklärliche Weise von unserer Einladung erfahren hatten, beim Haustor zusammen, aber sie gingen ahnungslos an uns vorbei! In meiner Steirerjoppe und einem langen buschigen Schnurrbart mit aufgedrehten Enden wie ein alter Deutschmeisterfeldwebel war ich auch für gute Bekannte nicht leicht erkennbar; und Frauen wurden nie so genau angeschaut. Es kam der Gestapo hauptsächlich darauf an, die Männer zu fangen. – Die 3 Polizeibeamten gingen also, ohne von uns Notiz zu nehmen – ich habe sofort erkannt, was das für Vögel sind – schnurstracks zu unserer Gastgeberin hinauf und sagten ihr auf den Kopf zu, daß wir in ihrer Wohnung seien; sie solle sofort angeben, wo sie uns versteckt habe. Obwohl die Wohnungsdurchsuchung ergebnislos verlief, wurde die Frau wiederholt zur Gestapo vorgeladen und mußte sich verpflichten, uns sofort anzuzeigen, und unsere Verhaftung zu veranlassen, falls sie uns wieder sehen sollte, sonst würde sie selbst eingesperrt werden" (aus einem Brief Vaters vom 18.8.1946 an Olga Bunzl, eine Verwandte).

Das Aufregendste war aber die Inhaftierung. Darüber schreibt Mutter in ihrem Bericht: "Bei der zweiten Quartiersfrau, die viele Untermieter hatte – und noch mehr Wanzen – und die auch selbst diverse dunkle Geschäfte machte, ging leider die Polizei aus und ein. Da sich schon einige aufregende Vorfälle ereignet hatten, waren wir auf der Suche nach einem anderen Zimmer, aber wir hatten noch keinen Ersatz gefunden, da wurden wir bei einer Hausdurchsuchung zur Ausweisleistung aufgefordert und, da wir keine Dokumente hatten, verhaftet und ins Polizeigefängnis auf der Elisabethpromenade eingeliefert, Karl mit Handschellen an einen anderen Verhafteten gekettet! Nach unserer Verhaftung verbrachten wir eine grauenhafte Nacht mit ganz erträglichen Mithäftlingen, aber unerträglichen Wanzen! Mehr noch als die Wanzen quälte uns aber der Gedanke, daß nun für uns das Ende mit Schrecken gekommen sei; denn wir mußten doch annehmen, daß man an den angegebenen Adressen anfragen und erfahren werde, daß alle Daten falsch seien und daß man sehr bald unsere Identität festgestellt haben werde. Wir waren aber entschlossen, selbst in dieser Situation uns weiter aufrecht zu halten. Zu riskieren hatten wir ja nichts mehr. Und so sagte Karl sein altes Sprüchel wieder auf: Er sei ein verheirateter Mann, ich seine Geliebte. Man möge um Himmels willen nicht bei der von ihm angegebenen Adresse anfragen; wenn seine Frau etwas erführe, so sei seine Ehe vernichtet. Und da die von ihm angegebene Adresse tatsächlich im Telephonbuch vorkam und wir offenbar gut Komödie spielten, so glaubten uns die Polizeibeamten diese Geschichte und ließen uns nach 24 Stunden wieder frei. Dabei haben wir gar nicht gewußt – und das ist eine Pointe, die wir erst vor kurzem erfahren haben –, daß an der von Karl angegebenen Adresse und unter dem von ihm angegebenen Namen ein prominentes Mitglied der sozialistischen Gruppe der Widerstandsbewegung wohnte, so daß er leicht noch unter einem falschen Namen hätte geköpft werden können" (heute ist der Betreffende Landtagsvizepräsident!).

In einem anderen Brief an Edith Singer vom 30.6.1946 ergänzt Mutter: "Im Augenblick höchster Gefahr gaben wir uns als Liebespaar aus und baten himmelhoch, man möge bei der angegebenen Adresse nicht recherchieren, da die angetraute Gattin so eifersüchtig sei, daß sie uns beide erschießen würde, wenn sie von unseren Zusammenkünften erfahren würde – wir hatten uns nämlich Streckenkarten der Tramway auf falschen Namen ausstellen lassen, die Namen und Adressen aber nicht frei erfunden, sondern dem Wohnungsanzeiger Lehmann entnommen und das war unser Glück! Selbst als wir einmal bei einer Razzia verhaftet und schon auf die Elisabethpromenade eingeliefert worden waren, glaubte man uns unser Märchen, weil die Namen und Adressen im Lehmann vorkamen! Die deutsche Polizei war doch nicht so gründlich, wie man allgemein annahm!"

Vater an das Ehepaar Jerome am 28.7.1946: "Zur Geschichte unserer Haft im Polizeigefängnis auf der Elisabethpromenade haben wir übrigens vor ein paar Tagen noch eine neue Pointe erfahren; der prominente Sozialist, dessen Namen ich mir ahnungslos ausgesucht hatte, hauptsächlich weil er wenigstens von weitem so ähnlich klingt wie meiner, war zur Zeit, da wir eingeliefert wurden, ebenfalls auf der Elisabethpromenade als politischer Gefangener in Haft und kam 2 Monate später nach Dachau, wo er dann im Frühjahr 1945 von den Amerikanern befreit wurde. Man muß sich nun wirklich wundern, daß die Polizeibeamten, die im Rufe der Allwissenheit standen, nicht einmal wußten, wer bei ihnen eingesperrt war. Wenn sie mir vorgehalten hätten, daß ich nicht der Thaller sein könne, für den ich mich ausgebe, denn der sei schon da, so wäre ich wahrscheinlich doch mit meinem Latein zu Ende gewesen. Rückblickend sieht man, daß die gefürchtete deutsche Polizei gar nicht so tüchtig war, wie man allgemein glaubte, sondern ihre Erfolge nur durch Terror und Einschüchterung erzielte."

Die letzten Tage und die Befreiung

"Wir hatten uns in unsere Situation so hineingelebt, daß wir z. B. jeden Sonntag einen Ausflug in den Wienerwald machten. Das war alles ungefährlich, da man bis 1944/45 unverdächtig aussehende Passanten und Ausflügler völlig unbehelligt ließ. Auch in den kleinen Wirtshäusern, in denen wir verkehrten und angesehene Stammgäste waren, die mit der SS und SA an einem Tisch saßen und im Nazisinne politisierten, gab es keine Razzien. Das wurde erst zu Weihnachten 1944 anders, als der Zusammenbruch schon vor der Tür stand. Die Leute wurden auf der Gasse angehalten und mußten sich legitimieren. Ebenso war es in den Lokalen. Hedy wurde sogar mehrmals beanstandet, konnte sich aber immer herausreden – ich selbst war sehr vorsichtig und hatte bereits eine Technik, plötzlich spurlos zu verschwinden. Meine Begleiter, die nicht wußten, wer ich wirklich war, waren oft ganz erstaunt, daß ich mitten im Satz einfach verschwunden war" (Bericht an das Ehepaar Kris vom 22.9.1946).

In einem Brief an Heinz und Vally Marcus vom 25.11.1945 erwähnt Vater, dass er sogar zweimal verhaftet wurde und nur durch Frechheit und Glück wieder freikam. In einem Brief an Ida Conrad vom 1.11.1945 schreibt er: "Je länger die Sache dauerte, um so häufiger wurden die Razzien und desto schwieriger war es, sich zu verbergen."

An Kris schreibt Vater weiter: "Ich atmete immer auf, wenn das Signal ertönte, Flieger seien im Anflug, denn dann wußte ich, daß die Razzien eingestellt sind und dann noch ein zweites: Meine Arbeitsstätte, wo ich meine Buchhaltungsarbeiten gemacht hatte, war im Februar 1945 durch Bomben zerstört worden; ich mußte daher mitten im Winter auf der Straße herumlaufen. Wenn das Alarmzeichen ertönte, wußte ich, jetzt werden die Luftschutzkeller aufgemacht, und dort ist es verhältnismäßig warm.

Diese letzten Monate hat uns nur das Bewußtsein, es kann doch nur mehr einige Wochen dauern, aufrechterhalten. Dazu kam, daß wir damals nur die eine Hälfte der Woche ein festes Quartier hatten. In diesem Seelenzustand haben wir aufgejauchzt, als in der Woche nach Ostern 1945 die Granaten über Wien nur so dahinflogen und überall die Toten und Verwundeten nur so herumlagen.

Aber auch da war unsere Situation nicht sehr einfach. Sie wissen aus unseren früheren Briefen, daß wir die halbe Woche bei einer Parteigenossin unangemeldet wohnten. Als in der Nacht vom 4. auf den 5. April 1945 der Beschuß von Wien begann, forderte uns die edle Volksgenossin auf, sofort die Wohnung zu verlassen, da die Gefahr bestehe, daß wir in der Wohnung von einem Geschoß getroffen werden, und wenn man unsere Leichen finde, so werde sie Unannehmlichkeiten haben, weil sie uns nicht angemeldet habe. Wir mußten um 10 Uhr nachts die Wohnung verlassen und uns stundenlang in der finsteren Stadt mitten im Beschuß herumtreiben – die öffentlichen Luftschutzkeller waren geschlossen. Nur durch ein Wunder hat uns keine Granate erwischt.

Vom Freitag, den 6. April an lag Wien mitten im Feuer … Freitag nachm. explodierte in Hedys Nähe eine Granate – in der verlängerten Kärtnerstraße – so daß Hedy ganz betäubt war und noch tagelang schlecht hörte. Mir ging es noch viel ärger. Als ich am Samstag vorm. Hedy aufsuchen wollte, um mit ihr das weitere Programm zu besprechen, wurde ich in der Kaiserstraße von Granatsplittern getroffen – 2 Männer neben mir waren sofort tot –; ich hatte Verletzungen am Kopf, die sehr arg aussahen, aber gänzlich ungefährlich waren; die Hose war so durchlöchert, daß ich sie nach der Befreiung wegwerfen mußte; die Beinverletzungen waren aber ebenfalls harmlos. Ein Granatstück durchschlug den Schuh, verletzte mehrere Zehen und blieb in einer Zehe stecken, wo es erst nach Monaten herauseiterte.

Dienstag den 10. wurden die westlichen Bezirke Wiens befreit, am 11. ließ ich mich im Spital verbinden, am 12. meldete ich mich bei der Leitung der Widerstandsbewegung und besorgte mir Lebensmittelkarten – das war bei dem Bürokratismus nicht leicht –, die wir seit 3 Jahren entbehrt hatten; leider bekam man fast nichts darauf; und am 13. trat ich – in der östlichen inneren Stadt wurde noch gekämpft – meinen Dienst im Justizpalast an. Namens der Widerstandsbewegung führte damals der Rechtsanwalt Dr. Paul Antosch die Justiz. Er übertrug mir die Hausverwaltung des Justizpalastes und die Vorbereitung der Wiedergutmachung. In meiner ersten Eigenschaft mußte ich zunächst für die Beerdigung der während der Kämpfe im Justizpalast erschossenen Nazibeamten Sorge tragen. Ich ließ sie am Schmerlingplatz provisorisch beisetzen. 14 Tage später trat die provisorische Regierung ihr Amt an. Da die Wiedergutmachung nunmehr dem Ressort des Handelsministeriums zugeteilt worden war, gab ich diese Tätigkeit auf. Einige Tage später wurde ich mit der Leitung des neu aufzustellenden Handelsgerichtes betraut. Da im Entwurf des 3. Rückstellungsgesetzes vorgesehen ist, daß die Wiedergutmachungskommissionen dem Handelsgericht anzugliedern sind, so dürfte ich in nächster Zeit wieder dienstlich mit dieser Sache zu tun bekommen.

Jedenfalls sind wir froh, daß wir das alles hinter uns haben. Wir wundern uns immer wieder, wie es gekommen ist, daß trotz aller Abenteuer zum Schluß doch alles gut ausgegangen ist. Vielleicht hat die Hedy recht, wenn sie meint, die Kinder müssen recht fleißig für uns gebetet haben."

"Von Wiedergutmachung ist keine Rede, sie wird von allen amtlichen Kreisen abgelehnt. Auch besteht keine Hoffnung auf Gehaltsnachzahlung, an Juvarückerstattung etc. gar nicht zu denken! Wir sind trotzdem froh, daß wir leben; wir sind in den Jahren sehr bescheiden geworden und verlangen vom Leben nicht sehr viel. Die Hauptsache ist, daß wir von unseren Kindern, wenn auch bis auf einen Brief von Anni nur indirekt, Nachrichten haben, daß es ihnen gut geht. Und was sollten wir uns noch mehr wünschen. Das ist ja doch die Hauptsache" (Vater an Heinz und Vally Marcus, 25.11.1945).

Ein neues Leben

Die ersten Nachrichten

Seit 1942 hatten wir keine Nachricht, kein Lebenszeichen mehr von den Eltern bekommen. Die letzte Nachricht erreichte uns auf Umwegen über Brasilien, wo unsere Taufpaten, das Ehepaar Kris, Zuflucht gefunden hatten. Dann war endgültig Stille, und wir mussten uns mit dem Gedanken abfinden, dass wir vielleicht keine Eltern mehr hatten. Trotzdem beteten wir täglich für sie, denn irgendwie hatten wir ja doch noch Hoffnung.

In Yorkshire lebte eine Cousine von Vater, die ebenfalls nach England geflüchtet war und mit der wir in brieflichem Kontakt standen. Gleich nach dem Krieg erhielt sie eine Liste der in Österreich wieder in Dienst stehenden Richter. Auf dieser Liste erschien auch der Name unseres Vaters. Sie verständigte uns sofort. Ungefähr zur gleichen Zeit erhielt ich von den Eltern eine Rotkreuznachricht. Sie ging an das Kloster, in dem ich zunächst untergekommen, war und wurde mir zu den Sionsschwestern, wo ich eine neue Bleibe gefunden hatte, nachgeschickt. Damit hatten wir nun die Sicherheit, dass unsere Eltern lebten.

Es dauerte noch einige Zeit, bis wir Briefe erhielten und unsere Briefe in Wien ankamen. Einige Briefe dürften unterwegs verlorengegangen sein. Als erster erreichte uns ein Brief vom 30. August 1945: "Lieber Franzi! Wir haben schon einige Male versucht, Dir zu schreiben, wissen aber nicht, ob Dich unsere Briefe erreicht haben. Deshalb wollen wir Dir noch einmal kurz erzählen, daß wir die letzten drei Jahre unter falschem Namen in Wien gelebt haben, um uns den Verfolgungen der Gestapo zu entziehen, und daß wir Euch daher auch keine Nachrichten durch das Rote Kreuz senden konnten, weil wir ja keine Absenderadresse angeben konnten … Aber nach allem, was wir durchgemacht haben, sind wir froh, daß wir das bloße Leben gerettet haben. Wenn wir noch gute Nachrichten von unseren Kindern bekommen, werden wir wunschlos glücklich sein. Ich bin sicher, lieber Franzi, daß Du die erste Gelegenheit, die sich Dir bietet, benützen wirst, um uns ein paar Zeilen zu senden. Bitte schicke diesen Brief gleich an Anni weiter. Wir haben nur deshalb zuerst Dir geschrieben, da wir annehmen, daß Du noch immer am selben Ort wie früher bist, während wir nicht wissen, ob Anni nicht etwa jetzt eine andere Schule besucht. Inzwischen schicken wir ihr viele, viele Bussi! Unsere Gedanken waren in diesen schweren Jahren immer bei Euch, und ich glaube, das hat uns die Kraft gegeben, die schwierigsten Lagen zu meistern und bis zum Ende durchzuhalten. Leider ist die Zahl der Freunde und Verwandten, denen das geglückt ist, nicht groß! Also, lieber Franzi, schreib so bald wie möglich und so ausführlich wie möglich! Uns interessiert alles! Es umarmt Dich innig Deine alte Mutti

Auch ich warte sehnsüchtig auf Eure Nahrichten. Innigste Küsse von Eurem Vater."

Den ersten Brief, den die Eltern von uns erhielten, habe ich am 29. September 1945 auf Englisch geschrieben: "My Darling Mummy and Father, I received your letter from August 30th, to Francis, today, and I am answering it straight away. I don't think Francis received a letter from you not counting this last one, as he has not told me that he did receive one. I have been praying very hard for you both and now at last my prayers are answered and I know you are safe. By your letter I gather that Mitzi too is safe. It still seems unimaginable that I have heard from you, a direct letter from you, and now I am sending you a direct letter … I do hope this letter will reach your safely then your happiness will really be complete … Please Mummy and Father if you have got a photo of yourselves do please send us one, because I can't remember what you are like from the front … I am sorry for the terrible state of this letter but I am so terrible happy I can't do anything properly. I would write much more only my brain won't work I am so happy … Lots of love and kisses, from our loving daughter, Muxi Kuxi (Anne)."

Der Brief scheint ziemlich lang gebraucht zu haben, wahrscheinlich ging er nicht direkt, sondern über Freunde oder Verwandte, denn die Antwort ist mit 22.11.1945 datiert: "Heißgeliebte Anni! Am Tage nach Muttis Geburtstag ist Dein Brief angekommen, ein verspätetes, aber umso schöneres Geburtstagsgeschenk. Wir haben den Brief unzählige Male gelesen, d. h. die Mutti hat ihn nicht so oft gelesen, denn die hat ihn gleich auswendig gekannt. Allen haben wir den Brief gezeigt, und wer nicht Englisch kann, dem haben wir ihn übersetzt und alle haben sich sehr dafür interessiert … Eine Photographie von uns können wir Dir leider augenblicklich nicht senden, denn alte Photographien haben wir keine und neue kann man hier derzeit keine machen lassen, weil neben vielem anderen auch keine Filme oder Platten in Wien zu haben sind und daher die wenigsten Photographen arbeiten. Du kannst aber überzeugt sein, sobald die erste Photographiemöglichkeit gegeben ist, werden wir uns photographieren lassen und Dir die Bilder postwendend einschicken. Übrigens haben wir uns gar nicht sehr verändert … Aber Du mußt Dich doch ganz verändert haben … Wir sind auf Dein Bild schon sehr neugierig und überzeugt, daß wir unsere Tochter gar nicht mehr erkennen würden. Ich hoffe, es macht Dir nichts, daß ich Dir Deutsch schreibe, aber zu einem englischen Brief brauch ich mindestens doppelt so lange … Nochmals alles Schöne und Gute von Deinem Dich innig liebenden Bärli (Vater)."

Tatsächlich hat es noch mehr als 2 Jahre gedauert, bis wir Photos von den Eltern bekamen.

Das Wiedersehen

Nach zwei Jahren gab es ein erstes Wiedersehen mit Mutter. Sie ließ sich als Delegierte eines Klubs berufstätiger Frauen zu einem Kongress nach Paris entsenden. Dort gelang es ihr, ein Visum nach England zu bekommen. Die erste Begegnung war aber durch ein Missgeschick überschattet. Mein Bruder und ich gingen an die Bahn, Mutter abzuholen, und fanden sie nicht. Ein Bekannter bei dem sie Gast sein sollte, ist ebenfalls an die Bahn gefahren und hat sie vor uns angetroffen und gleich mitgenommen. Als wir dann nachkamen, war sie in Tränen aufgelöst. Tränen wahrscheinlich auch der Aufregung und Freude.

Für mich war diese erste Begegnung eine sehr große Enttäuschung. Bis dahin hatten wir noch immer keine Photographie der Eltern erhalten. In meiner Erinnerung, oder vielleicht eher in meiner Einbildung, war Mutter eine schöne Frau. In Wirklichkeit war sie aber ganz anders und überdies durch die Jahre und die Entbehrungen gealtert. Meine Tränen waren nicht vor Aufregung, sondern vor Enttäuschung. Ich brauchte lange, um zu realisieren, dass diese Frau wirklich meine Mutter sei, um sie auch zu akzeptieren und zu lieben. Es war knapp vor Weihnachten 1947.

Bald danach erhielten wir dann endlich ein Photo von Vater. Auch das war für mich eine Enttäuschung, obwohl ich mir schon weniger erwartet hatte. Als ich Vater zum ersten Mal begegnete, war ich dagegen angenehm überrascht. Es war in den Sommerferien 1948. Die Eltern hatten Angst, uns mit der grauen Karte über die Demarkationslinie nach Wien fahren zu lassen, und vereinbarten deshalb als Treffpunkt die Steiermark. Dort verbrachten wir miteinander einige sehr schöne Wochen und fuhren dann gemeinsam nach Wien.

Da fing ich an, meine Eltern wieder kennenzulernen. Sehr leicht war es aber nicht. Da war nicht nur der Unterschied der Sprache – sowohl mein Bruder als auch ich konnten nur mehr sehr wenig Deutsch –, sondern auch eine uns fremde Mentalität. In Wien war ich vor allem darüber entsetzt, dass wir die Wohnungstür von innen zusperren mussten. Es blieben halt noch gewisse Angstzustände, die die Eltern nicht so schnell loswerden konnten.

Die Nachkriegssituation in Wien

Nach dem Krieg erhielt Vater viele Briefe von Bekannten und Verwandten, die juristischen Rat von ihm erbaten. Manche dachten auch an eine Rückkehr und meinten, man würde sie in Wien mit offenen Armen empfangen. Vater schildert in seiner Antwort die triste Situation in Wien und rät von einer Rückkehr ab.

Auch der Antisemitismus war trotz Beendigung des Krieges und der Nazi-Herrschaft nicht gestorben. Darüber schrieb Mutter am 31.1.1947 in einem Brief, den sie aber nicht abschickte: "Das Traurigste ist, daß auch gute Demokraten, sogar geeichte Sozialdemokraten Antisemiten sind, wenn sie es auch nicht plakatieren; aber an ihren Taten erkennt man es deutlich. Jeder arische Straßenkehrer ist fest davon überzeugt, daß er etwas Besseres ist, als der nicht-arische Universitätsprofessor. Der Umstand, daß man ein paar Nicht-Ariern leitende Stellen verliehen hat, und daß die sog. ‚Glaubensjuden' (nicht aber die Konfessionslosen und die getauften Juden) große Lebensmittel- und Kleiderspenden durch den ‚Joint' [3]) erhalten, steigert den Antisemitismus zur Siedehitze. Wenn man am Schottentor an dem ‚jüd. Haus' vorbeigeht, aus dem die Leute mit Paketen herauskommen, kann man die saftigsten Ausdrücke seitens der lieben Wiener hören."

Rückkehr nach Wien

Die Sommerferien 1948 und 1949 haben wir gemeinsam in der Steiermark und in Wien verbracht. Schon 1948 war die Rede davon, daß ich zu den Eltern nach Wien zurückkehren sollte. Ich war zunächst davon begeistert. Die Eltern zögerten aber dann doch, da die Situation in Wien noch nicht so gut war. Ich blieb daher noch zwei Jahre in England, um meine "Higher School Certificate", die englische Matura, zu machen.

Mein Bruder hatte inzwischen begonnen, an der Londoner Universität zu studieren. Er sah es als seine Aufgabe an, in England einen Beruf zu ergreifen, um den Eltern dort ein Zuhause zu bereiten. Er bewarb sich 1950 um die englische Staatsbürgerschaft und konnte im Sommer 1950 das Land nicht verlassen. Ich fuhr allein nach Österreich. Diesmal nicht nur für die Ferien, sondern um zu bleiben. Ganz freiwillig ging ich nicht. Denn ich fühlte mich als Engländerin und nicht als Österreicherin und wollte in England bleiben, um dort zu studieren. Überdies hatte ich bei den beiden vorangehenden Besuchen gemerkt, dass wir einander doch sehr fremd waren. Mein Entschluss, nach dem Studium ins Kloster einzutreten, stand damals schon fest, und so kehrte ich mit dem Gedanken zurück, es sei ja nur für einige Zeit; denn dann gehe ich ins Kloster, und da kann ich ja wieder zurück nach England.

Die viereinhalb Jahre bei den Eltern waren für uns alle nicht leicht. Und doch waren es sehr schöne Jahre. Wir sind uns allmählich näher gekommen. Die Eltern haben es verstanden, meine anfängliche Befangenheit ihnen gegenüber dadurch abzubauen, dass sie mir sehr viel Freiheit ließen. Sie waren sehr diskret und fragten nicht viel. Ich studierte Mathematik und Physik, und meine Mutter, die ja Mathematikerin war, wollte mich zunächst immer prüfen. Das hat mich aber nur verwirrt. Daher erzählte ich nichts mehr von meinem Studium. Überdies begann ich nach einem Jahr das "Theologische Laienjahr", die theologischen Kurse am Stephansplatz, zu besuchen. Auch davon erzählte ich den Eltern nichts. Sie wunderten sich nur, wo ich immer am Abend hinging.

Eines Tages hatten wir Besuch. Im Gespräch wurde auch gefragt, was ich mache. Da sagte Vater, dass ich nie etwas sage und sie daher nichts wüssten; und dabei würde ich doch für jede Prüfung hundert Schilling bekommen. Auf das hin spitzte ich die Ohren und meinte, wenn dem so sei, dann hätte ich ja Anspruch auf dreihundert Schilling, da ich schon drei Prüfungen bestanden habe. Von diesem Tag an erfuhren es die Eltern immer, wenn ich eine Prüfung gut hinter mir hatte.

Eintritt in den Orden

Nach einem Jahr schrieb ich ins Mutterhaus nach Paris, dass ich in die Kongregation "Unsere Liebe Frau von Sion" eintreten möchte. Ich bekam zur Antwort, dass ich mich mit einer Schwester in Wien in Verbindung setzen solle. Ich hatte mir vorgestellt, sofort eintreten zu können. Doch ich musste noch lange warten. Zu Weihnachten war die Generaloberin auf Besuch in Wien; sie meinte, ich solle noch bis Ende des Jahres warten. Bis dahin hatte ich aber schon vier Semester des Studiums absolviert. Da ich nicht mitten im Studium unterbrechen wollte, beschloss ich, doch fertig zu studieren. Ich trat dann erst später ein.

Oft werde ich gefragt, warum ich in den Orden eingetreten bin. Ich glaube, dass die Wurzeln sehr weit zurückreichen. Als wir Kinder waren, legte Vater großen Wert darauf, dass wir jeden Sonntag alle gemeinsam in die Burgkapelle zur Messe gingen. Auch das Abendgebet sprach er meistens mit uns. In der 1. Volksschulklasse hatte ich als Katechet den späteren Dompfarrer Penall. Ich glaube, dass er die Grundlage für meine spätere Berufung gelegt hat.

Mein Bruder wird Priester

1957, knapp bevor ich meine ersten Gelübde machen sollte, starb Mutter. Mein Bruder und ich glaubten, wir müssten uns jetzt um Vater sorgen. Doch er sagte kategorisch, er wolle nicht, dass wir unser Leben seinetwegen ändern. Er hat es geschafft, dreizehn Jahre hindurch allein zu leben und sich um alles zu kümmern. Da Vater erklärt hatte, er werde nie nach England gehen, es sei denn zur Taufe des ersten Enkelkindes, erkannte mein Bruder, dass es unnötig wäre, dort ein Heim für Vater aufbauen zu wollen. Und so war er frei, den Weg zu gehen, den er, wie er sagt, schon als Knabe gehen wollte – Priester zu werden.

Anstatt zu einer Taufe nach England fuhr mein Vater daher mit mir zur Priesterweihe und Primiz meines Bruders nach Rom. Es war für uns eine Freudenfahrt, wenn auch wieder von einigen unangenehmen Ereignissen überschattet. In Venedig verloren wir unseren Zug, weil wir ausgestiegen waren, um eine alte Bekannte zu begrüßen; da der Zug Verspätung hatte, wurde der Aufenthalt gekürzt. Wir kamen mit sehr großer Verspätung in Rom an. Am nächsten Tag kam der Autobus nicht, der uns nach Rocca di Papa zur Priesterweihe führen sollte – wieder Verspätung. Man hatte aber auf uns gewartet, so dass wir nur ganz wenig von der Zeremonie versäumten. Danach hatten wir eine Audienz beim Papst, der unsere Hände nahm und zum Vater sagte: "Ich danke Ihnen im Namen der Kirche, dass Sie Ihre beiden Kinder der Kirche geschenkt haben."

Vater starb 83jährig 1970. Mein Bruder ist heute Pfarrer einer großen Pfarre am Stadtrand von London.

Anna Hedwig Wahle ist am 23. August 2001 verstorben.

Die Erstveröffentlichung der Lebensgeschichte von Anna Hedwig Wahle erfolgte in der Zeitschrift: "ENTSCHLUSS. SPIRITUALITÄT PRAXIS GEMEINDE. 46. JAHRGANG, Nr. 5/1991. Dieser Artikel wurde auch veröffentlicht in: Renate S. Meissner im Auftrag des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus (Hg.): Erinnerungen. Lebensgeschichten von Opfern des Nationalsozialismus, Band 2. Wien, 2012, Seite 108-141.

Francis Wahle hielt am 11. Oktober 2011 im Rahmen der Veranstaltung zum 10-jährigen Bestehen der Schiedsinstanz für Naturalrestitution in der Aula am Campus der Universität Wien eine Rede über seinen Vater Karl Wahle. Das Manuskript zu dieser Rede wurde unter dem Titel "Erinnerungen an Karl Wahle" ebenfalls veröffentlicht.

Auszüge aus der Lebensgeschichte von Anna Hedwig Wahle wurden anlässlich des Gedenkjahres 2018 zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Einmarschs deutscher Truppen in Österreich von MitarbeiterInnen des Nationalfonds und des Allgemeinen Entschädigungsfonds gelesen: "Erlesene" Erinnerungen von ZeitzeugInnen zum Jahr 1938

[1] Quäker (auch: Society of Friends), religiöse Gemeinschaft, die im England des 17. Jahrhunderts entstanden ist und sich unter anderem für Frieden, Toleranz und Religionsfreiheit engagiert. Im Rahmen ihrer zahlreichen Hilfsprojekte half die Gemeinschaft der Freunde während des Zweiten Weltkrieges auch vielen verfolgten Jüdinnen und Juden. 1947 erhielt sie für die Organisation von Lebensmittelpaketen für notleidende Menschen in Europa den Friedensnobelpreis.