Gottfried A.

…weil wir mit diesem Krieg nichts zu tun haben wollten

Gottfried A. wurde 1920 in einem kleinen steirischen Ort in der Nähe von Leoben geboren. Die sozialdemokratische Einstellung seines Vaters war schon zur Zeit des Austrofaschismus Grund für Schikanen und Verfolgung, was die ganze Familie zu spüren bekam. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde Herr A. zum Militär einberufen und kam zu den Alpenjägern, wo er zum Sanitäter ausgebildet wurde. Während der Ausbildung wurde er aufgrund der politischen Ansichten seiner Familie oft misshandelt. Als er schließlich nach Norwegen bzw. Finnland an die russische Front kam und an den dortigen Kriegshandlungen fast verzweifelte, reifte in ihm der Plan zu desertieren. Diesen Plan setzte er schließlich mit einem Kameraden in die Tat um. Nach einigen missglückten Versuchen gelangten die beiden schließlich in das neutrale Schweden. Doch auch dort mussten sie monatelang im Gefängnis ausharren, ehe sie im April 1943 – rund eineinhalb Jahre nach Beginn ihrer Flucht – Kontakt zum späteren österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky herstellen konnten und sich wieder als freie Menschen bewegen durften.

Wir waren acht Geschwister, materiell ging es uns nicht schlecht, wir lebten von Vaters Arbeit und hatten etwas Ackerland und Kleinvieh. Unser Vater war Sozialdemokrat, unsere Mutter religiös, und wir wurden im demokratischen Geist erzogen. Ich bin bis zum 12. Lebensjahr in die Volksschule und danach zwei Jahre in die Fortbildungsschule in Donawitz gegangen. Die Lehrer waren Sadisten und der Unterricht hart. Die katholische Kirche hatte große Macht, und ich war gezwungen, von 8 bis 14 Jahren zur Beichte zu gehen.

Ich musste schon frühzeitig zu arbeiten beginnen, hütete Kühe und Ziegen und half bei den Gartenarbeiten. Es war nicht viel Zeit für Schularbeiten oder andere Interessen übrig. Nach Beendigung der Schule arbeitete ich in verschiedenen Berufen, war Ziegelträger, Waldarbeiter usw., bis ich 18 Jahre alt war und Anstellung als Dreher in einem Eisenwerk in Donawitz bekam. Es herrschte Arbeitslosigkeit, und wir waren nicht in der Lage, an Weiterausbildung zu denken.

Mein Vater war Grubenarbeiter und teilweise invalidisiert nach einem Grubenunglück. Er scheute sich nicht, die Wahrheit zu sagen und zu seinen politischen Ansichten zu stehen. Deshalb wurde er ständig kujoniert [1] von der konservativen Umgebung. Im Ersten Weltkrieg hat das Militär ihn mit den Füßen aufgehängt und ihn mit der Hundepeitsche geschlagen, weil er gegen den Krieg protestiert hatte. Unter dem Dollfuß-Regime in den 30er-Jahren wurden die Sozialdemokraten verfolgt. Wir mussten uns auf Hinterwegen in die Konsumbäckerei schleichen, wenn wir einkaufen wollten. Meinem Vater drohte man mit Entlassung von der Grube, wenn er sich nicht in die faschistische Heimwehr einschreiben ließe. Als er dieses verweigerte, wurde jedenfalls eine Uniform für ihn angeschafft, die er in den Kleiderschrank verschwinden ließ.

Bürgerkrieg

Am 12. Febr. 1934 brach der Bürgerkrieg aus, in dem auch Heimwehr gegen die sozialistischen Kräfte eingesetzt wurde. Italienisches Militär stand – laut Gerüchten – am Brennerpass bereit, in das Land einzurücken und die Macht zu übernehmen, wenn sich dies als notwendig erweisen sollte. In meiner Familie waren wir mit dabei und lieferten Proviant und Munition zu unseren Verbänden. Der Eisenbahnknotenpunkt Bruck/Mur sollte eingenommen werden, aber die Regierungstruppen waren zu stark, und nach einer Woche waren die Kämpfe zu Ende.

Darauf folgte eine Verfolgung der Sozialdemokraten mit Hausuntersuchungen und Verhaftungen. Der Sozialistenführer Koloman Wallisch, der mit meinem Vater bekannt war, floh in die Berge, wurde aber gefangen genommen. Er wurde am 19. Febr. nach einem [kurzen] Prozess gehängt. Mein Vater wurde verhaftet und kam nach einmonatiger Tortur nach Hause.

Am 25. Juli machten die illegalen österreichischen Nazis einen Coup, der in Wien missglückte, aber in anderen Teilen des Landes Erfolg hatte. [Der] Schusswechsel ging eine Woche vor sich, und während der Zeit hielten wir uns passiv. Danach gab es heimliche Treffen in den Wäldern zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. Einmal wurde dabei ein nazistisches Waffenlager gefunden, das wir einem sozialdemokratischen Vertrauensmann übergaben. Als die Eigentümer den Waffendiebstahl entdeckten, kamen sie und vandalisierten das Haus und gruben im Garten. Sie drohten damit, uns in die Luft zu sprengen. Später brannten sie uns eine Scheune ab, aber da hatten wir wirklich Waffen versteckt.

Die österreichischen Nazis waren immer die Schlimmsten, und es gab reichlich Nazis in Leoben, auch unter unseren eigenen Verwandten, und wir waren ständiger Bespitzelung ausgesetzt.

Deutsche Besetzung

Über Nacht waren wir alle deutsche Staatsbürger. Am 12. März 1938 teilte das Radio mit, dass deutsche Truppen die österreichische Grenze überschritten hatten. Es zeigte sich sofort, wer Mitläufer des Teufels war. Bauern warfen ihre Mistgabeln weg und stolzierten in schwarzen und braunen Uniformen als Zeichen ihrer neuen Würdigkeit. Alle wurden ermahnt, Hakenkreuzfahnen anzuschaffen und sie ins Fenster zu hängen, um die Befreier des Landes zu begrüßen. Viele taten es aus Angst – ich hängte schwarze Papierblumen ins Fenster (die ich noch vom Jahrmarkt hatte), aber das wurde als Hohn aufgefasst, und ein wütender Nazi riss sie herunter und hängte eine Fahne für uns raus.

Eines Tages, als ich Leoben besuchte, ergab es sich, dass ich mit den Händen in den Hosentaschen ging, als gerade SA, SS und die Österreichische Legion [2] vorbeimarschierten. Ich bekam plötzlich einen Schlag auf den Kopf. Als ich zu Bewusstsein kam, stand ein SS-Offizier über mich gebeugt und instruierte mich, dass man grüßen muss, wenn die Fahnen vorbeikommen, und versprach, dass nächstes Mal eine schlimmere Bestrafung erfolgen würde. Nach diesem Erlebnis fuhr ich nur noch ungern in die Stadt.

Vater wurde Judenknecht genannt. Er half in Heimlichkeit einigen jüdischen Geschäftsleuten, mit dem Lastauto über die Schweizer Grenze zu fliehen; sie hinterließen acht Jagdgewehre, die wir versteckten.

Drei Wochen nach Einzug der Deutschen wurde unser Haus von etwa 50 österreichischen Nazis umringt, und etwa zehn davon stürmten mit eingesteckten Bajonetten herein. Wir erkannten sie wieder – es waren alte Freunde und Nachbarn, die früher oft unsere Gastfreundschaft genossen hatten und es sich wohl schmecken ließen an unserem gedeckten Tisch. Nun kamen sie mit anderer Einstellung: Sie drängten uns gegen die Wand und schrien uns an, Waffen, Flugblätter und Schreibmaschinen herauszugeben, wonach sie jeden Winkel durchsuchten, Möbel zerschlugen, Matratzen aufschnitten und den Fußboden aufbrachen. Wir waren zu Tode erschreckt. Als sie nichts fanden, nahmen sie unseren Vater mit und misshandelten ihn eine Woche lang.

Um unzuverlässige Personen unter Kontrolle zu haben, wurden meine älteren Brüder – wie auch andere – zum deutschen Arbeits- oder Militärdienst einberufen. Auf schwächere Personen erzielte dieser unfreiwillige Umweltwechsel auch den gewünschten Erfolg: Ein Bekannter, der sich vorher als faschistischer Kommunist ausgezeichnet hatte, kam nach einer solchen Umschulung als ebensolcher Nazi zurück. Ich selbst musste aufhören, beim Eisenwerk zu arbeiten, und wurde an eine Drehbank zur Geschossherstellung gestellt.

Die Nachbarn plagten uns ständig durch ihre Bewachung. Unserem Vater wurde mit Gefängnis gedroht, und seine Rettung war vermutlich, dass es ihm geglückt war, zehn verunglückte Kameraden bei einer Gasexplosion in der Grube zu retten. Als man ihn für seinen Einsatz dekorieren wollte, antwortete er: "Hängt euch selber die Medaille an, ihr Rotzjungen." Danach wurde er etwas in Ruhe gelassen.

Im November 1939 wurde ich erstmals zum Militärdienst einberufen, erhielt aber bis auf weiteres Freistellung auf Antrag des Arbeitschefs mit [der] Motivierung, dass ich bereits in der Kriegsindustrie arbeitete. Eines Tages stand ein Werkspolizist hinter mir, mit dem ich in die Schule gegangen bin, um mich zu kontrollieren und zu provozieren. Ich sagte zu ihm, er solle verschwinden. Er sagte, er müsse die "roten Jünglinge" besonders überwachen. Da nahm ich einen Schraubenschlüssel und ging auf ihn los. Er ging zur Kanzlei und telefonierte. Nach kaum zehn Minuten waren vier SS-Leute da, die mich ins Hauptquartier brachten. Dort musste ich mir zuerst anhören, welche Lügen der Werkspolizist über mich erzählt hatte. Mit mir machte die SS nur ein ganz kurzes Verhör: "Sie sind angeklagt wegen Arbeitsverweigerung und Racheausübung gegen die Polizei." Gleich darauf nahmen mich zwei SS-Männer unter die Arme und führten mich in ihr Lokal. Dann schrie der eine: "Oberkörper frei machen und auf die Bank legen!" Danach wurde ich gebunden, und beide schlugen mich mit der Peitsche auf den Rücken, bis das Blut rann. Ich wurde bewusstlos vor Schmerzen. Als ich wieder wach wurde, schleppten die beiden SS-Leute mich aus dem Raum und setzten mich auf einen Sessel vor den Hauptsturmführer. Der sagte, es sei nicht das letzte Mal, dass ich eine Strafe bekommen habe. Dann musste ich unterschreiben, dass ich meine Rückenverletzung durch einen Betriebsunfall bekommen habe. Bevor ich gehen durfte, warnte man mich, dass ich schweigen muss: "Sie wissen ja, dass Ihre ganze Familie auf der schwarzen Liste für Dachau steht!" Als ich nach Hause kam, fragte mich meine Mutter, wieso ich so bleich aussehe. Als sie mein blutiges Hemd, das festgeklebt war, sah, bekam sie einen Schock. Ich habe alles meinen Eltern erzählt, aber wir mussten schweigen. Bis zu meiner Einberufung war die Werkspolizei jedes Mal, wenn ich krank gemeldet war, mit dem Fiebermesser bei mir zuhause. 39 Grad war kein Fieber – rein ins Auto und zur Arbeit! In manchen Augenblicken war ich bereit zum Selbstmord.

Eines Tages, als ich das Restaurant "Glück auf" in Seegraben besuchte, grüßte ich, wie gewöhnlich, mit "Grüß Gott". Der Inhaber, nunmehr legitimer Nazi, Franz L., schätzte indessen nicht mehr normale Umgangsformen, sondern herrschte mich an, dass in seinem Lokal mit "Heil Hitler" gegrüßt werden soll. Während ich mein Bier trank, studierte ich die Landkarte, die an der Wand hing, auf welcher mit Nadeln der deutsche Vormarsch in Europa markiert war. L. kam heran und bemerkte spöttisch: "Was verstehst Du von dieser Karte, Bengel?" Er ahnte nicht, dass ich bereits einen Weg suchte, aus der Gefahrenzone zu fliehen.

Deutsche Militärausbildung

Im Januar 1941 kam ein neuer Gestellungsbefehl aus Berlin, der innerhalb von 24 Stunden zur Vermeidung des Kriegsgerichts befolgt werden musste. Der Meister, der mir zweimal geholfen hatte, dass ich nicht einrücken musste, sagte leider: "Herr A., dieses Mal kann ich Ihnen nicht helfen." Ich stellte mich bei der nächsten Kaserne in Leoben ein und wurde von dort nach Saalfelden in Salzburg geschickt. Ich wurde als Alpenjäger ausgehoben und in eine Gebirgssanitätsersatzabteilung eingewiesen, um in acht Monaten als Sanitäter ausgebildet zu werden.

Es waren vier Sanitätskompanien, hauptsächlich bestehend aus Ärzten, Medizinern, Geistlichen und Seminaristen. Die sadistischen Befehlshaber trieben vier Mann zum Selbstmord, und ältere Männer bekamen einen Herzschlag, als sie gezwungen wurden, mit voller Packung im Schnee zu rennen. Es gehörte zum Training, die Abhänge hinaufgejagt zu werden – ich selbst war ja von zuhause gewohnt, in den Bergen zu rennen.

Nach zwei Monaten Ausbildung wurde unserer Kompanie ein Unteroffizier als Kommandant zugeteilt, der im Polenfeldzug mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet worden war. Ich war schockiert, da ich ihn kannte: Er war ein Polizeibeamter aus Judendorf bei Leoben, der unsere Familie gut kannte. Bald wurde ich in seine Kanzlei gerufen. Mit sehr unfreundlichen und höhnischen Worten sagte er zu mir: "Sollte ich etwas von politischen Äußerungen erfahren, werden Sie sofort zur Strafkompanie abkommandiert. Ein Sonderurlaub kommt bei Ihnen überhaupt nicht in Frage." Dann schrie er: "Umkehr und aus!"

Eines Tages hatte ich den Flur und die Treppe zu scheuern. Als ich bei der letzten Stufe war, kam dieser und probierte mit dem Finger, ob alles sauber sei. "Schweinehund!", schrie er mich an, nahm den Eimer mit dem Schmutzwasser, ging einige Stufen hinauf und schüttete es aus. "Weitermachen!", schrie er. Ich sagte zu mir selbst: "So ein Schwein!" Das muss er gehört haben. In derselben Nacht um 12 Uhr wurde ich geweckt: "Soldat A. mit dem Rucksack antreten!" Ich war ganz erschrocken und stand barfuß, in Unterhosen, im März auf dem Kasernenhof. Nun musste ich Ziegelsteine in den Rucksack packen und nach seiner Pfeife laufen und hinlegen. Gleichzeitig musste ich rufen: "Ich darf nicht Schweinehund zum Befehl sagen." So hat er mich eine Stunde über den Kasernenhof gejagt, der war so groß wie ein Fußballplatz. Dann schrie er: "Raus mit den Ziegelsteinen aus dem Rucksack und rein in die Kaserne!" Vor der Türe bin ich zusammengebrochen und kroch auf allen vieren, bis ich halb bewusstlos ins Bett fiel. Eines Tages Ende März marschierte die ganze Kompanie aus, um zu üben. Kommandant war wieder mein "Bekannter" aus Judendorf. Am Heimweg sah man die Plätze, wo die Bauern Mist gestreut hatten. Plötzlich schrie er: "Soldat A. vortreten, hinlegen, kraulen, rollen und auf, marsch, marsch, laufen!" Zum Schluss sagte er, er werde aus mir einen guten Nationalsozialisten machen. Ich sah aus und stank wie ein Schwein. In der Kaserne gab er mir den Befehl: "In einer Stunde Aufstellung auf dem Kasernenhof in tadelloser Kleidung, der Führer spricht." Ich hatte ja gar nichts zum Tauschen, stand in meiner nassen Uniform und fror.

Nach der Ausbildung kam ich zur Fahrschule in ein Kloster in Bregenz am Bodensee, also in [der] Nähe der Schweizer Grenze. Dort wollte ich über die Grenze fliehen, kam aber auf andere Gedanken, als ich hörte, dass vier Kameraden beim Fluchtversuch ergriffen worden sind – bei der Aufstellung wurden ihre Todesurteile verlesen, als warnendes Beispiel für uns. Nach Beendigung der Fahrschule wurde ich nach Saalfelden zurückkommandiert und musste helfen, Rekruten auszubilden. An einem Tag, als wir draußen waren und marschierten, erhielt ich den Befehl über eine Gruppe, die rauf und runter […] die Abhänge exerziert werden sollte. Aber ich war jung, und es gab viele Ältere in der Gruppe – als wir zu einem kleinen See kamen, kommandierte ich allgemeines Baden. Es war im Juni, und das Wasser war warm. Aber da tauchte der Kompaniechef auf und zerstörte das Vergnügen – ich wurde zu zwei Wochen Arrest bei Wasser und Brot bestraft. Mitleidige Kameraden schoben mir Wurst und Brot durchs Gitter.

Kriegskommandierung

Eines Morgens im Juli hatten wir Aufstellung in drei Gliedern, und unser künftiges Schicksal erhielt seine genauere Bestimmung. Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt zum Transport nach Afrika und nach Russland. Ich hatte mit einem Kameraden vereinbart, dass wir zu den Engländern desertieren wollten, wenn wir nach Afrika geschickt würden. Aber ich wurde nach Russland kommandiert. Wir marschierten zum Bahnhof und wurden in Güterwagen nach Deutschland transportiert. In München übernachteten wir, und dort traf ich ein junges Mädchen und versuchte, bei ihr den Ernst der Stunde zu vergessen. Am Tage danach rollten wir weiter nach Hamburg, wo ein Fliegeran[griff] uns in die raue Wirklichkeit zurückrief und uns eine Vorschau davon gab, was uns am Schluss der Reise erwartete.

Auf dem Bahnhof in Kopenhagen strömten von allen Seiten Alpenjäger hinzu. Ein Lautsprecher rief: "Urlauber, die mit dem Zug nach Deutschland wollen, bitte Platz nehmen ...", aber in Wirklichkeit ging der Zug natürlich nordwärts nach Helsingör [3], wo wir die Rollgardinen herunterziehen mussten und mit der Fähre nach Schweden überschifft wurden.

In Helsingborg [4] stiegen schwedische Offiziere an Bord und wurden von ihren deutschen Korpsbrüdern zu einem gemütlichen Zusammensein eingeladen. Ungefähr 200 Soldaten – die meisten Österreicher – wurden in den überfüllten Zug gedrängt und versuchten, sich die Langeweile und Ungewissheit mit Gesang und Kartenspiel hinter herabgelassenen Gardinen zu vertreiben.

In Kiruna durften wir aussteigen und uns die Beine [ver]treten. Der Gedanke an Flucht hatte neue Nahrung bekommen, als wir durch neutrales Land fuhren, und ich wartete eine geeignete Gelegenheit ab, aber der Zug war gut bewacht, und das freundschaftliche Verhältnis zwischen den deutschen und schwedischen Offizieren verhieß nichts Gutes. Außerdem wurden wir gewarnt: Wer entläuft, wird unmittelbar ergriffen und zurückgebracht.

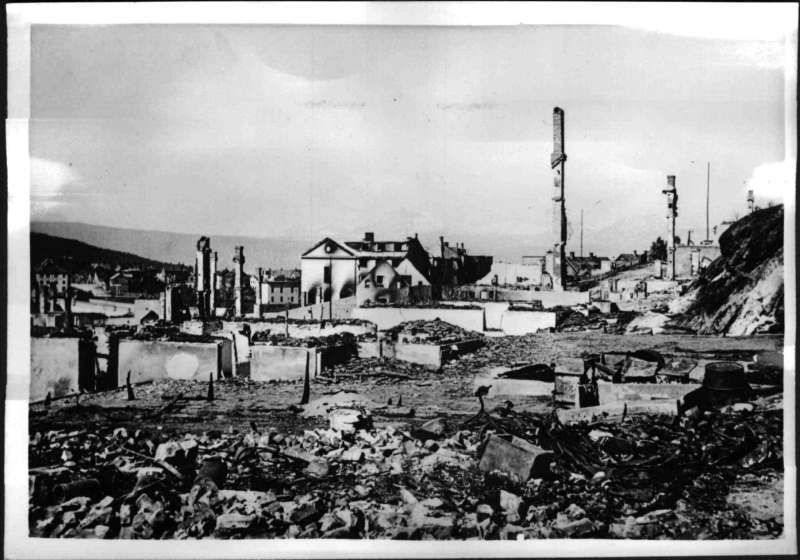

Der Zug rollte unwiderruflich weiter, und Mitte Juli kamen wir in Narvik [5] an, wo wir in Baracken einquartiert wurden, im Warten auf weiteren Transport. In Narvik war die Zerstörung groß, der Hafen war entzweigesprengt und voll von gesenkten Fahrzeugen. Es landeten Lastschiffe mit Särgen gefallener Soldaten. Ich ging in der Stadt herum und wurde mit vielen Norwegern bekannt, sie konnten unterscheiden zwischen Deutschen und Österreichern und kannten das Edelweißabzeichen, das Symbol der Alpenjäger, das wir auf dem Ärmel hatten. Ich verschenkte Tabak und kam ins Gespräch mit Fischern, die Boote neben den deutschen Kriegsschiffen verankert hatten. Auf einem Friedhof wurde ich von einem norwegischen Lehrer angesprochen, der mir helfen wollte, nach Schweden zu fliehen ... Aber ich war misstrauisch und wusste nicht, ob es nicht eine Provokation war und in welches Lager man ihn platzieren sollte.

Zur Front

Am 25. Juli – nach zehn Tagen Ruhe – wurde ich zusammen mit 2.000 Mann an Bord eines Transportschiffes gebracht und verließ am Nachmittag Narvik – wir hatten gehört, dass die Fahrt gefährlich sein solle. Als wir aus dem Fjord herauskamen, wurden wir in einen Konvoi mit zehn gleichartigen Transportschiffen eingereiht und wurden von deutschen Kriegsfahrzeugen eskortiert. Aber auf dem offenen Meer lauerte die Gefahr, und als wir in der Nacht auf gleicher Höhe mit Tromsö waren, brach das Inferno los. Schiffe vor und hinter uns wurden torpediert und in die Luft [gesprengt], Munition explodierte, und der Todesschrei von Menschen und Pferden – die auf dem Vorderdeck angebunden standen – drang durch die Nacht. Wrackteile, Mützen und andere lose Gegenstände [schwammen] im Wasser. Als wir am Morgen in Hammerfest landeten, fehlten fünf Transportschiffe im Konvoi, und Tausende von jungen Männern waren für immer weg, verschluckt vom Meer außerhalb einer fremden Küste. Für sie war der Krieg zu Ende, ehe er begonnen hatte.

Einige Tage später liefen wir Kirkenes ohne weiteres Intermezzo an. Aber dort bekam ich wieder einen Schock. Als wir am Kai anlegten, waren russische Kriegsgefangene – bewacht von SS-Männern – dabei, ein Schiff zu löschen. Es wurde entdeckt, dass eine Flasche Wein in der Last fehlte, und zehn Russen wurden herausgenommen und auf ein Lastauto getrieben, zu einem Friedhof gefahren und sofort erschossen.

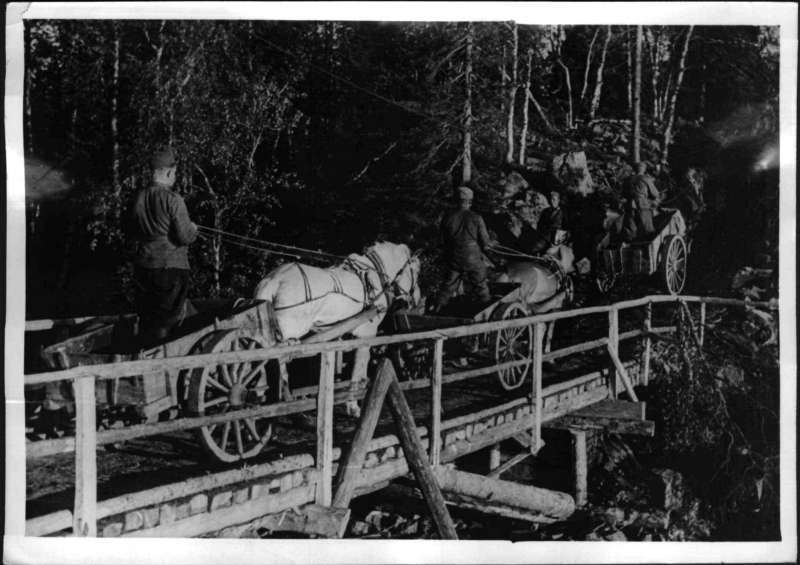

In Kirkenes erhielten wir Kriegsausrüstung und wurden schon am nächsten Tag nach Petsamo [6] transportiert. Dort gab es Massengräber mit Tausenden von gefallenen Soldaten. Wir fuhren hinein nach Russland und über die erste Brücke, die von Waffen-SS bewacht war, und sahen durch das Fenster Leute im deutschen Arbeitsdienst, die schwer mit Wegarbeiten [beschäftigt waren]. Nach weiteren zehn Kilometern passierten wir den Fluss Liza, wo wir in Alpenjägerregimente eingeteilt wurden und den Marsch zur Front antraten

Es war ein grässliches und schockierendes Bild, das uns beim Marsch durch die düstere und zerschossene Tundralandschaft begegnete. Zerrissene Leichen lagen an der Seite des Weges, der Geruch war widrig und schwer zu ertragen. Die meisten waren gefallene Russen, da die Deutschen vorher weggeschafft [worden] waren, und sie zeugten davon, dass hier erst neulich Kämpfe stattgefunden haben. Es waren die furchtbaren Spuren nach Dietls [7] erster missglückter Offensive gegen Murmansk [8] am 21. Juni 1941.

Wir wussten, wohin wir auf dem Weg waren, dass wir die Lücken in der deutschen Armee füllen sollten, und hatten eine Vorschau erhalten auf unser eigenes Schicksal auf diesem Weg, der zum Tod führte. Mir wurde übel, und ich konnte hinterher eine Woche lang nichts essen.

Im Feuer bei Murmansk

Es war Ende Juli, und Dietl hatte bereits seine zweite Offensive gegen Murmansk eingeleitet. Wir mussten sofort in Stellung gehen, als wir zur Front kamen – die in diesem Abschnitt von drei Alpenjäger- regimentern verteidigt wurde. Die zerbombte Natur – ein niedrig gewelltes Sumpfgelände und steiniger Birkenwald – gab eine öde Einrahmung des Kriegsschau- platzes. Hinter uns grollten dumpf die deutschen Kanonen, die die russischen Verteidigungs- stellungen beschossen, von wo das Feuer nur sporadisch erwidert wurde.

Schließlich kam der An[griffs]befehl – da öffneten sich plötzlich die Pforten der Hölle, und die russischen Kanonen [spien] ihr vernichtendes Feuer über uns. Ich sprang im Granatregen um mein Leben und wusste nicht, wie ich allen Verwundeten helfen sollte, die auf meinem Wege lagen. Ein Artillerieeinschlag neben mir überschüttete mich mit Erde, und ich verlor für eine Weile das Bewusstsein, aber ich erhob mich und war unverletzt. Ringsumher gefallene Soldaten und Sanitäter, die liegen blieben.

Der deutsche An[griff] wurde gebrochen, und die Verluste konnten in Tausenden an Toten und Verwundeten gerechnet werden. Die Stellungen waren beim russischen Gegenangriff unmöglich zu halten, und in der Nacht zogen sich die verbliebenen Kräfte zurück. Es folgte ein Stellungskrieg von einer oder zwei Wochen, wo wir vor- und zurückgeworfen wurden und in Nahkämpfe verwickelt waren. Es war heiß, und die Liza war voll von Leichen – der Wind führte einen widrigen Gestank von den Gefallenen im Niemandsland mit sich.

Es kam Verstärkung: Ein Bataillon gut gedrillter Elitesoldaten aus der Waffen-SS marschierte mit entschlossenem Stiefelstampf vorbei, bewaffnet von Kopf bis Fuß, und gab uns höhnische Zurufe: "Ihr Bauerntölpel, in vier Tagen werden wir Murmansk einnehmen, das werden wir euch beweisen." Mit einem Pfeifensignal führten sie uns zu einem neuen An[griff]. Aber wieder brach die Hölle über uns herein, die russische Artillerie öffnete Sperrfeuer mehrere Kilometer breit, die Erde erbebte, und ich glaubte, die ganze Welt sollte untergehen. Das Elitebataillon wurde niedergemäht, und unter den verzweifelten Schreien der Verwundeten hörte man auch hilfloses Wimmern nach der Mutter. Ein SS-Offizier versuchte mit der Pistole, mich in die schlimmste Feuerlinie zu zwingen, damit ich Hilfe geben sollte, aber glücklicherweise kam mir mein eigener Vorgesetzter zu Hilfe und rettete mich vor einem sinnlosen Tod. Das SS-Bataillon wurde vollständig aufgerieben, und die wenigen Überlebenden wurden von den Russen gefangen genommen.

Die Verluste waren vernichtend – die Alpenjägerbataillone waren von 1.200 Mann auf 140 Mann geschrumpft, und es ging nicht mehr, die ursprüngliche Einteilung aufrecht zu erhalten, sondern die Reste der verschiedenen Bataillone mussten zusammengeschlagen werden. Von anfangs 100 Sanitätern war ich der einzige Überlebende, der noch nicht verwundet war. Das Essen war schlecht, und viele erkrankten und starben an Magenkrankheiten. Die Krankenpflegearbeit war unmenschlich hart, und es war kaum auszuhalten, alle die Krüppel zu verbinden, die Arme und Beine verloren hatten. Von einem Sanitätssoldaten wurde gefordert, dass er mit gleichem unverwegenen Mut kämpfen und Verwundete verbinden sollte. Außerdem wollten wir Statistik führen über Verwundete und Tote. Wer das nicht schaffte, wurde mit Kriegsrecht bedroht, und viele verschwanden auf diesem Weg.

Es geschah, dass ich auf dem Schlachtfeld verwundete Russen traf, die ich auch verband. Manche zeigten Fotografien von ihrer Familie – aber die SS stoppte diese Sorte von Mitmenschlichkeit und befahl mir, sie stattdessen zu erschießen. Ich führte diesen Befehl nie aus. Einmal kam ein russischer Soldat uns auf unserem Weg entgegengelaufen, und ich bekam von einem österreichischen Korporal (Gefreiten) Befehl, ihn zu erschießen. Als ich mich weigerte, entriss er mir die Pistole, um die Sache selbst zu ordnen, aber das Magazin war leer und die Waffe klickte zu seiner sichtbaren Verärgerung.

Es geschah mehrere Male, dass ich aufwachte – nachdem ich die Nacht in einem Laubhaufen im Freien verbracht hatte – und mich unerwartet Auge in Auge mit russischen Soldaten auf Erkundigungsauftrag hinter unseren Linien befand. Es gehörte zu den angenehmeren Erlebnissen an der Front, dass sie mir niemals etwas getan haben, wir starrten nur einander an, ehe sie im Dunkeln weiterschlichen.

Ich hatte Angst und war schockiert durch die Kriegserlebnisse, das sinnlose Leiden und Töten, und dachte mehrmals daran, zu fliehen und mich den Russen zu ergeben, aber ich hatte einige gesehen, die es versucht hatten [und] mit Maschinengewehrfeuer niedergemäht wurden.

Eines Tages sah ich, wie ein Alpenjäger von meinem Bataillon sich zu einem riskanten Ausflug in das gefährliche Terrain vor den russischen Scharfschützen begab. Bewaffnet mit Gewehr und Bajonett und mit einer Decke unter dem Arm, ging er unbekümmert auf eine Anhöhe hinauf. Ich verfolgte sein dummdreistes Vorhaben mit dem Fernglas. Er nahm Steine auf und baute sich ohne besondere Eile eine kleine Barrikade, und als er damit fertig war, legte er sich sorglos auf die Decke hinter seiner Mauer zur Ruhe. Aber die Ruhe war nur von kurzer Dauer, eine russische Granate explodierte nahebei und schreckte ihn auf, und im nächsten Augenblick schlug ein neues Geschoss genau in die Steinmauer und schlug sie in Stücke. Er schrie, und ich rannte zu ihm hinauf, und es glückte mir, ihn hinter einen Stein in Sicherheit zu schleppen. Er war von den Granatsplittern im Schenkel verwundet, und ich legte den ersten Verband, ehe ich ihn weitertrug hinter unsere Stellungen.

Er hieß Franz S., 18 Jahre alt, von Wien. Ich hatte schon früher von ihm sprechen gehört, weil er anders war als die Menge und als eigentümliche Figur betrachtet wurde. Er trank Wodka von den Russen, den er gefunden hatte, und fragte mich geradeaus, ob ich Nazi war und ob ich für den Krieg war. Da ich das verneinte, schlug er mir ohne weiteres vor, dass wir zusammen flüchten sollten. Er sagte, dass er ein neutrales Land kenne – er erwähnte auch, dass sein Vater Sozialdemokrat war. Ich überwies meinen neu gewonnenen Verbündeten zum Hauptverbandplatz hinter der Front und nahm seinen Vorschlag nicht so ernst. Nach einer Woche hatte er seine Kräfte wiedererlangt und kam angelaufen, angetan mit einem Rucksack voller Proviant, und hatte auch eine Feldkarte von Nordfinnland, die er einem deutschen Offizier gestohlen hatte. Am gleichen Abend machten wir uns auf den Weg.

Flucht durch Finnland

Es war abends am 17. Sept. 1941, als wir die Front verließen, und im Schutz der Dunkelheit begann unsere gefahrvolle, ungewisse Wanderung westwärts. Es war kalt, es hatte bereits zu schneien angefangen, und wir waren schlecht gerüstet für den herannahenden Winter. Im Rucksack hatten wir Konserven für eine längere Flucht sowie Handgranaten und Munition für unsere Pistolen, falls jemand versuchen sollte, uns zu hindern. Wir versuchten, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu wecken, und lagen eine Weile abwartend auf einem Plateau in der gefährlichen Nachbarschaft. Auf dem Wege darunter stand ein Krankenauto […], und wir [entschlossen] uns dazu, [dieses in Beschlag zu nehmen] – in einem unbewachten Augenblick setzten wir unseren Plan [in die Tat um].

In meiner Tasche hatte ich eine selbst gefertigte Einweisung ins Militärlazarett in Petsamo, ausgestellt auf den granatverletzten Franz S., aufgrund innerer Komplikationen. Im Krankenlager hatte er schon innere Blutungen simuliert, indem er Preiselbeeren in den Stuhlgang mischte, was einen Arzt veranlasste, ihn einige weitere Tage krank zu schreiben. Wir hofften, dass die Deutschen begreifen würden, dass solche Schäden einen Krankentransport erforderten, und mit dem Patienten hinter mir im gestohlenen Auto setzte ich mich ans Steuer und fuhr zur Liza. Die Brücke war durch Wachtposten der Waffen-SS gesperrt, aber die gefälschte Einweisungsorder erwies sich als gangbarer Passierschein, die Schranke hob sich und mit dem Herzen in der Halsgrube verließen wir schnellstens das gefährliche Gebiet, ohne zurückzublicken. Das Benzin ging natürlich nach einer Weile zu Ende, aber der Zufall – der öfters unser Wegbegleiter zur Freiheit werden sollte – wollte es, dass ein deutscher Infanterist auf einem Motorrad mit Beiwagen auftauchte. Er nahm uns mit und brachte uns bis Petsamo. Bis hierhin – aber nicht weiter – war der gefälschte Passierschein anwendbar, und wir mussten nun einen neuen Fahrplan ausfindig machen.

In weiterer Folge ergriffen die beiden die Chance, mit einer deutschen Lastwagenkolonne mitzufahren. Als ein Offizier am nächsten Tag nach dem Grund ihrer Anwesenheit fragte, sprangen beide vom fahrenden Wagen und verschwanden in den Wald. Sie wurden glücklicherweise nicht verfolgt und konnten mit einer anderen Kompanie weiterfahren. Der Hauptfeldwebel dieser Einheit stellte den Flüchtigen noch Zugtickets aus, um nach Kemi zu gelangen, wohin ihr Stab – wie sie dem Offizier gegenüber behauptet hatten – verlegt worden sei. Sie setzten ihren Weg Richtung Tornea an der schwedischen Grenze fort, stiegen in Kalajoki aus, um dort bei einer finnischen Familie zu übernachten und untertags die Lage in Tornea auszukundschaften. Am nächsten Abend wagten sie den Schritt über die schwedische Grenze entlang eines zugefrorenen Flusses.

Flucht in Schweden

Die Flucht war geglückt, und wir befanden uns in einem freien Lande. Zum ersten Mal während des Krieges fühlte ich mich sicher. Wir hielten einen Bus an, der auf dem sparsam [befahrenen] Weg längs des Flusses [9] fuhr, und konnten mitfahren. Die Fahrgäste guckten verwundert auf unsere fremden Uniformen, aber das beunruhigte uns nicht, wir waren ja in einem freien Lande. Auch als der Bus schließlich hielt und einige zivilgekleidete Polizisten einstiegen und uns mitnahmen, kannten wir keine Angst. Sie brachten uns zur Polizeistelle in Kalix, wo wir die Nacht im Arrest verbrachten.

Wir dachten, die Gefahr sei vorüber und der Krieg sei zu Ende für uns, und rechneten höchstens damit, eine Zeit lang interniert zu werden. Aber wir waren unwillkommene Gäste, und die Polizei war verwirrt über unser Erscheinen. Auf der Polizei in Lulea – wohin wir am nächsten Tag zum Verhör gebracht wurden – unterrichtete man uns, dass wir ohne weitere Formalitäten zurück über die Grenze gebracht werden sollten.

Es war dunkel, als wir nach Övertornea kamen, aber wir konnten die finnischen Grenzposten undeutlich auf der anderen Seite des Älv erkennen. Wir bekamen unsere Pistolen zurück und bekamen einen Weg angewiesen, auf dem man unbemerkt über das Eis kommen konnte. Die Scheinwerfer der Polizei erleuchteten den Weg und hielten ein wachendes Auge auf uns, als wir unsere einsame Wanderung zurück begannen. Aber bevor wir zum Älvstrand kamen, glückte es uns, vom Weg abzuweichen und im Dunkeln zu entkommen. Nach einigem Herumirren kamen wir auf ein Eisenbahngleis, dem wir folgten, und in der Nacht kamen wir ungesehen nach Haparanda.

Wir nahmen das Risiko in Kauf, am ersten Haus, wo Licht war, anzuklopfen. Eine verwunderte Familie ließ uns herein, und wir berichteten der Tochter, die etwas Deutsch konnte, unsere Geschichte. Man begegnete uns mit Verständnis, und wir erhielten Nachtlogis. Am nächsten Tage erhielten wir Zivilkleider und zerschnitten unsere Uniform zu Webstreifen für Teppiche und verbrannten unsere Ausweispapiere. Der Sohn des Hauses setzte sich mit einigen Kommunisten in Verbindung, und wir bekamen den Rat, uns nach Süden zu begeben oder zum Volkshaus in Gällivare. In der Nacht beschaffte er uns Fahrräder, auf welchen wir Haparanda verließen.

Im Volkshaus in Gällivare wollte man uns nicht aufnehmen, und in dem Hotel, wo wir übernachteten, rief man die Polizei an, die kam und uns wieder abholte. Wieder wurden wir nach Lulea gebracht und dann zurück zur Grenze. Wir verstanden, dass wir kämpfen mussten für unser Leben, und auf dem Wege nach Haparanda – wo wir unbewacht auf dem Rücksitz des Autos hinter den zwei Polizisten saßen – öffneten wir die Tür und warfen uns desperat in ziemlich hoher Fahrt aus dem Auto. Wir wurden natürlich bald wieder eingefangen. Die Polizisten drohten uns zu schießen, wenn wir nochmals einen Fluchtversuch machen sollten, und fesselten uns mit den Leibriemen. In Kalix bekamen wir dann auch Handfesseln und wurden dann in voller Fahrt nach Övertornea gefahren. Dort wurden wir der Sicherheit halber über die Grenze begleitet und der finnischen Polizei übergeben.

Wir wurden unter deutsche Militärbewachung gestellt, bestehend aus fünf bis sechs Offizieren und Soldaten, und erwarteten unser Schicksal in einer Baracke. Wir hörten, dass sie in Rovaniemi [10] anriefen, und verstanden aus dem Gespräch, dass die Gestapo kommen sollte, um uns abzuholen. Aber als die Deutschen essen gingen und nur einen Soldaten zur Bewachung zurückließen, nutzten wir unsere letzte Chance. Franz bat, draußen seine Notdurft verrichten zu dürfen, und als der Soldat mit ihm hinausging, schlich ich durch die Tür und rannte davon. Irgendwie glückte es meinem Kameraden, sich frei zu schlagen, und ich bemerkte, dass er zum Fluss sprang. Ich verirrte mich nordwärts, hörte, dass die finnische Polizei mich mit Hunden jagte, und war mehrere Male nahe daran, festgenommen zu werden. Im Schutz der Dunkelheit glückte es mir allmählich, zum Fluss herunter zu gelangen, und bei einer Art Teichanlage – wo es eisfrei war – überquerte ich den Fluss, auf einem Baumstamm im eiskalten Wasser reitend, und kam zur schwedischen Seite.

Herr A. wurde jedoch von schwedischen Polizisten entdeckt, flüchtete in einen Wald und kam zum gleichen Haus, in dem er zwei Tage zuvor bereits aufgenommen worden war. Dort traf er auch seinen Kameraden an. Nach drei Tagen fuhren die beiden in der Dunkelheit auf einem Güterzug südwärts. Als sie von einem Eisenbahnarbeiter entdeckt wurden, flüchteten sie wieder in den Wald. Mit gestohlenen Fahrrädern setzten sie bei Nacht ihren Weg Richtung Süden fort. Untertags schliefen sie in Scheunen und ernährten sich von Preiselbeeren und gestohlener Milch. Weil Franz kein Licht am Fahrrad hatte, wurde er von einem Polizisten gestoppt, der ihn zur Polizeistation brachte. Herr A. fuhr alleine weiter und übernachtete bei einem Bauern, wo er am nächsten Morgen von zwei Polizisten geweckt und zur Kriminalpolizei nach Stockholm gebracht wurde.

Ich wurde eine Woche lang einem pressenden Verhör ausgesetzt, der Kommissar Sandell hatte sadistische Neigungen und drohte mir mit allen möglichen Folgen, während er mich an Haaren und Ohren zog. Ich wurde in mehreren Sprachen verhört, spielte aber taubstumm und tat, als ob ich nichts verstehe. Schließlich kam jedoch einer der Polizisten von Lulea und identifizierte mich. Ich bekam auch zu wissen, dass Franz ebenfalls hier bei der Kriminalpolizei war und in einem anderen Raum verhört wurde.

Wir erhielten einen schriftlichen Ausweisungsbefehl und wurden in einen Zug gesetzt, der wieder nach Norden ging, begleitet von zwei Polizisten. Der eine der Polizisten war Nazisympathisant und zeigte sichtbare Befriedigung über seinen Auftrag. Er drohte damit, dass es "direkt knallen" würde, wenn wir versuchten zu fliehen. Da ich gerade während der Reise meinen 21. Geburtstag hatte, spendierte er Torte und gratulierte mir – wie er hoffte – zu meinem letzten Geburtstag. Aber in Haparanda erwartete uns die Polizei, die uns mitteilte, dass ein Telegramm vom [schwedischen] Sozialminister Gustav Möller gekommen war, wonach der Ausweisungsbefehl nicht vollzogen werden solle. Es war mein Kamerad, der einen Brief an diesen sozialdemokratischen Minister geschrieben hatte, und ein hilfreicher Polizist beim Kriminalamt, der Tuvesson hieß, hatte ihn eigenhändig überreicht.

Der Nazisympathisant machte auf jeden Fall einen letzten Einsatz, indem er nach Finnland rüberfuhr und dort unsere Namen angab und den Verlauf der Geschehnisse. Aber wir waren endlich gerettet und waren froh darüber, dass wir im Gefängnis in Lulea bleiben konnten.

Das Gefängnis

Das Gefängnis war ein trister, unmoderner Bau, der im Winter durch einen großen, zentral platzierten Holzofen erwärmt wurde. Anfangs fand ich, dass es warm und schön war, die Tage dort zu verbringen, bedeutend angenehmer als in Murmansk zu liegen. Aber Tage, Wochen und Monate vergingen, ohne dass irgendetwas geschah – keiner schien irgendein Interesse für uns zu zeigen. Es wurde Internierung genannt, aber in Wirklichkeit saßen wir im Gefängnis. Wir bekamen nichts zu hören, und ich verstand nicht, warum wir eingesperrt waren wie Verbrecher – wir hatten doch nichts Böses getan, sondern hatten im Gegenteil Abstand genommen vom Bösen. Später begriff ich, dass wir als deutsche Deserteure als brenzlige Sache betrachtet wurden, die am besten zu vergraben ist. Die schwedische Neutralität hatte im Kriegsjahr 1943 empfindliche Nerven.

Neun Monate lang saß ich isoliert in einer Zelle von 2 x 3 m, allein und ohne mit jemand in der Muttersprache reden zu können. Ich durfte Franz nicht treffen und wusste anfangs nicht, wo man ihn eingesperrt hatte. Die einzige Unterbrechung war das tägliche Herumlaufen von einer Stunde im Gefängnishof, wo es im Winter kalt und unbehaglich war. Die Ungewissheit und Beschäftigungslosigkeit wurden zum Schluss unerträglich, und ich glaubte, dass ich verrückt werden würde. Ich bekam Schweißausbrüche und sprang gegen die Zellentür, um mich herauszuschlagen. Ich wurde von Albträumen über Krieg und Gestapo – die mich jagten – gequält. Das Essen war schlecht und unzureichend, Brotscheiben, Wurst und Brei waren das stehende Gericht morgens und abends, und meine Kräfte nahmen ab. Manchmal träumte ich von Gulasch und Wiener Schnitzel.

Meine Gesundheit verschlechterte sich sowohl physisch wie psychisch. Ein Geistlicher kam jeden Sonntag, aber er musste ein Abgesandter des Teufels gewesen sein; denn das Einzige, das er in gebrochenem Deutsch verkündete, war, dass ich ausgeliefert werden sollte. Als ich über Schmerzen im Zwerchfell klagte und zur Krankenbaracke gebracht wurde, wurde ich von einem Arzt empfangen, der sich als kompetent ansah, mir vorzuwerfen, dass ich meine Pflichten im deutschen Sanitäterdienst verletzt habe. Er faselte etwas von "unserem deutschen Bruderblut" und meinte, dass ich mich schämen müsse, dass ich meine Landsleute verbluten lasse. Das war die ganze Behandlung, und vermutlich meinte er, dass das die passende Medizin sei.

Ich musste einen Monat mit furchtbaren Zahnschmerzen verbringen, bevor ich zur Behandlung ins Krankenhaus Lulea kommen durfte. Leider zogen sie mir zwei gesunde Zähne und ließen den schmerzenden Zahn im Munde. Ich hatte dann mehrere Monate Zahnschmerzen, bis der Zahn wegfaulte. Später wurde mir nicht erlaubt, dass ich zum Zahnarzt zurückgehen durfte, was ich als eine Art Tortur auffasste – man kann einen Gefangenen auf viele Arten plagen, unter anderem dadurch, ihm nicht zu helfen.

Ich war dem Faschismus in vielerlei Gestalt begegnet, im Arbeitskleid des Bauern, in der Uniform des Polizisten, im schwarzen Mantel des Geistlichen und im weißen Rock des Arztes. Im Gefängnis trat er auch in der Uniform des Kommandanten auf: Er war ein Mann, der strahlenden Humor aufwies, solange die deutschen Waffen Erfolg hatten. Aber unter dem Wachpersonal gab es auch anständige Leute, die eine nüchterne politische Auffassung hatten. […]

Durch den so genannten Dschungeltelegraf kam ich eines Tages in Kontakt mit Franz, der sich in der Zelle unter meiner befand, und mittels einer Schnur konnten wir durchs Gitterfenster Briefverbindung herstellen. Gemeinsam schrieben wir auch einen Klagebrief an Gustav Möller, bekamen aber nie eine Antwort, vermutlich kam er nicht weiter als bis zum Wachpersonal. Leider wurde unser heimlicher Kontakt entdeckt mit der Folge, dass Franz in eine andere Zelle – ohne Reichweite für meine Schnur – verlegt wurde.

Eines Tages hörte ich einige, die auf der Treppe laut schimpften, und ich erkannte die Stimme von Franz – dann hörte ich einen Bums, und als ich einen Wächter fragte, was passiert ist, antwortete er, dass mein Kamerad die Treppe heruntergefallen war und sich den Kopf angeschlagen habe. Er selbst sagte mir später, dass ihn ein Wächter hinuntergestoßen hatte und dass das dann die Ursache war, dass er danach epileptische Anfälle bekam.

Es glückte uns, erneut Kontakt über den Dschungeltelegrafen zu bekommen, und Anfang Mai kam von Franz die Mitteilung, dass noch ein Österreicher ins Gefängnis gekommen sei. Offensichtlich war man der Meinung, dass er einen ungefährlichen Einfluss habe; denn er durfte die Zelle mit Franz teilen. Ich sah ihn einige Tage später, als er mit feinen Lederstiefeln auf und ab marschierte auf dem Gefängnishof. Er hieß Fürst und war ein Alpenjäger aus Salzburg. Als wir bekannt wurden, prahlte er gerne über die nazistische Haltung seines Vaters und sagte, dass er stolz sei, dass er Soldat in der deutschen Armee sei. Aufgrund unglücklicher Umstände passierte es ihm jedoch, eine Einstellung zu versäumen, und aus Angst vor Strafe wäre er dann einsam in Nordnorwegen herumgeirrt, bis er aus Versehen die schwedische Grenze überschritten habe. Er habe seinen Fehltritt bereut und um Auslieferung ersucht – aber man hält ihn gegen seinen Willen zurück.

Nach monatelangem geduldigen Feilen mit einer alten Messerschneide war es mir fast geglückt, das Gitterfenster abzuheben, als ich endlich auf dem Hof Franz zusammen mit dem Neuangekommenen traf. Sie hatten bereits einen Fluchtplan aufgestellt, und wir beschlossen, ihn sofort auszuführen. In einem unbewachten Augenblick zogen wir eine Holzkarre hervor und stellten sie wie eine Leiter gegen die Mauer, eine drei Meter hohe Plankenwand mit Stacheldraht, wo wir hinaufkletterten und runtersprangen. Bedauerlicherweise brach sich Franz dabei den Oberschenkel und blieb hilflos liegen, als er auf der anderen Seite aufschlug, während wir beiden anderen zusammen wegliefen, um zu versuchen, aus der Stadt herauszukommen.

Auf ihrer Flucht brachen die Männer in Ferienhäuser ein, um Essen und Kleidung mitzunehmen, wurden dabei jedoch von der Polizei ergriffen und wieder zurück ins Gefängnis gebracht. Am 13. August 1942 wurden sie vom Gericht in Nederlulea zu drei Monaten Haft verurteilt. Als Alternative wurde ihnen die Ausweisung angeboten. Nach insgesamt 16 Monaten in der Zelle verlegte man Gottfried A. und Franz S. im April 1943 schließlich in ein Internierungslager.

Internierungslager

Wir wurden in ein provisorisches Internierungslager im Kalmar-Schloss gebracht, das bevölkert war von Flüchtlingen verschiedener Nationalitäten. Ich erholte mich und begann, Zukunftshoffnungen zu hegen. Franz schrieb an Bruno Kreisky in Stockholm, der zu Besuch kam und versprach, uns zu helfen. Nach vier Monaten kamen wir zum Langmora-Internierungslager in Dalarna.

Während einer dreitägigen Urlaubsreise nach Stockholm, wo wir Kreisky besuchten, kamen wir in Kontakt mit einer Familie Eriksson, die Sozialdemokraten waren und gewissen politischen Einfluss hatten. Sie half uns, so dass wir nach vier Monaten in Langmora die Erlaubnis erhielten, mit dieser Familie als Bürge in Stockholm wohnen zu dürfen. Wir bekamen einen schwedischen Fremdenpass, uns war aber verboten, die Stadt während der Dauer des Krieges zu verlassen. Erst 1946 wurde der Auslieferungsbeschluss aufgehoben.

Warum ich und mein Freund desertierten

Ich war schon seit 1934 in einer illegalen Jugendgruppe der "Revolutionären Sozialisten" für ein demokratisches Österreich tätig. Der Vater meines Freundes war Schutzbündler und nahm am Februar-Aufstand [1934] teil. Er war mehrere Jahre in Haft. Mein Vater war aus dem gleichen Grund sechs Monate eingesperrt im Bezirksgericht Leoben und war psychischer Tortur ausgesetzt. Man hat keine Rücksicht auf meine Mutter genommen, die mit acht Kindern alleine dastand. Nur Bekannte und uns nahe stehende Leute haben uns geholfen.

Von Murmansk über Finnland nach Schweden zu kommen war eine weite Strecke und ein schwerer Entschluss. Doch wir wagten es, weil wir mit diesem Krieg nichts zu tun haben wollten und für ein freies Österreich waren. In Schweden war ich aktiv in der "Österreichischen Vereinigung". Obmann war Bruno Kreisky.

Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte in: Renate S. Meissner im Auftrag des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus (Hg.): Erinnerungen. Lebensgeschichten von Opfern des Nationalsozialismus. Wien, 2010, Seite 180-197.

[1] Schikaniert.

[2] Einheit österreichischer Nationalsozialisten im Deutschen Reich von 1933 bis 1938.

[3] Stadt in Dänemark.

[4] Stadt in Schweden.

[5] Stadt in Norwegen.

[6] Siedlung in Finnland; heute: Russland.

[7] Eduard Dietl, deutscher General.

[8] Hafenstadt in der Sowjetunion.

[9] Torne Älv.

[10] Stadt in Finnland.