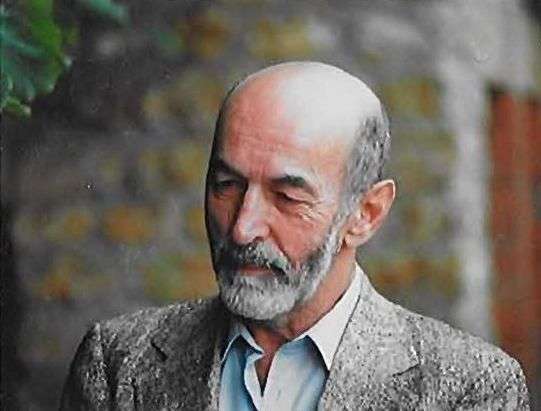

Ludwig W. Adamec

Die Würde der Arbeit

1938 war ich 14 Jahre alt und hatte acht Jahre Pflichtschule in meiner Heimatstadt Wien beendet, als Österreich Teil des "Großdeutschen Reiches" wurde. Ich fühlte mich erwachsen und lebte bei meiner Mutter, mein Vater war gestorben, als ich fünf Jahre alt war. Ich litt an Fernweh, dem Wunsch, die Welt zu sehen, aber als Kind der [wirtschaftlichen] Depression schien es keine Möglichkeit zu geben, dass mein Traum jemals in Erfüllung gehen würde. Trotzdem lernte ich ein wenig Englisch, nur für den Fall, dass ich es irgendwann schaffen würde.

Endlich frei von jeder schulischen Bevormundung, war ich froh, als ich erfuhr, dass die Regierung jedem ab 14 Jahren Arbeitslosenunterstützung zahlte. Großartig, dachte ich, Geld für nichts! Ich ließ mich sofort für die wöchentliche Zahlung von ein paar Mark registrieren. Aber nach einigen Wochen tauchte ein Arzt beim Arbeitslosenamt auf und erklärte jeden für "tauglich". "Tauglich wofür?", fragte ich. "Landwirtschaftliche Arbeit", antwortete er. Ich hatte etwa Durchschnittsgewicht und -größe, fühlte mich aber für diese Art von Arbeit nicht in der Lage. Mir wurde erklärt, dass ich es nur dann vermeiden könne, eingezogen zu werden, wenn ich eine Lehrlingsstelle finden würde. Ich hatte das Glück, eine solche Stelle als Werkzeug- und Formenmacher zu finden, ein Beruf, der von der Regierung damals gefördert wurde.

In meiner Freizeit sah ich mir mit Vorliebe amerikanische Filme an, und ich wurde ein leidenschaftlicher Jazzliebhaber. Mit einigen Freunden besuchte ich an Samstagabenden eine Tanzschule, und gelegentlich traf ich mich unter der Woche mit Freunden, um amerikanische Platten zu hören. Wir kleideten uns in spezieller Art und Weise: Sakkos bis zu den Knien, enge Hosen mit hohen Stulpen und lange Krawatten mit kleinem Knoten. Wir waren "Swing-Boys und Swing-Girls", die dem Gespött der breiten Öffentlichkeit ausgesetzt waren. Einmal stand ich vor einem Kino, als eine Kompanie der Hitlerjugend vorbeimarschierte. Plötzlich befahl deren Führer: "Augen rechts!", und rief dann: "Wer steht da?", und die Burschen riefen einstimmig: "Ein Schlurf!" Schlurf war der Wiener Ausdruck für Swing-Boy. Natürlich wollte ich der Hitlerjugend nicht beitreten.

Meine Mutter starb im Jahr 1940, als ich 16 Jahre alt war, und ließ mich als Vollwaisen zurück. Ich hatte keine nahen Verwandten, die bereit gewesen wären, für mich Vormund zu sein, und ich fühlte mich alt genug, um selbst auf mich aufzupassen. Aber Minderjährigen war es nicht erlaubt, alleine zu leben, schon gar nicht, wenn sie diese fremdartige Musik spielten und Freunde zum Tanz und zu Jam-Sessions im Haus hatten. Das gute Leben war schnell vorbei. Eines Morgens wachte ich auf und ging hinunter auf die Straße, als mir jemand erzählte, dass einige meiner Freunde verhaftet worden seien. Anscheinend hatte ich so fest geschlafen, dass ich das Klopfen an der Tür nicht gehört hatte.

Ich beschloss zu fliehen. Ich nahm mein Fahrrad und verließ Wien in Richtung Passau, und dort entschied ich mich zu versuchen, in die Schweiz zu flüchten. Mit dem Fahrrad schien es etwas zu weit zu sein, deshalb verkaufte ich es, nahm den Zug nach Friedrichshafen und dann die Fähre über den Bodensee nach Konstanz. Die Hälfte der Stadt [1] lag in der Schweiz, und in der deutschen Hälfte der Stadt gab es anders als im restlichen Deutschland keine nächtlichen Verdunkelungen. Als ich dort angekommen war, hatte ich mein ganzes Geld ausgegeben, und auf der Suche nach einer Unterkunft ging ich zum Roten Kreuz. Eine freundliche Dame brachte mich sofort in ein Gasthaus, besorgte mir ein Zimmer, das sie von außen absperrte, und ging weg.

Meine Befürchtungen bestätigten sich, als am nächsten Morgen ein Mann von der Gestapo kam und mich in sein Büro mitnahm. Er verhörte mich und wollte wissen, ob ich in die Stadt gekommen war, um über die Grenze in die Schweiz zu gelangen. Da ich nichts gestand, brachte er mich ins Stadtgefängnis, wo ich ungefähr zwei Wochen lang eingesperrt war. Es war eine schreckliche Erfahrung für mich. Nachdem ich entlassen worden war, weil aus Wien kein Haftantrag gekommen war, kam ich zu der Überzeugung, dass ich die Grenze in die Schweiz nicht überschreiten könne, und kehrte in mein geliebtes Wien zurück. Ich war erst zwei Tage zuhause, als ich in ein Waisenheim gebracht wurde.

Dann begann eine Zeit, in der ich wiederholt aus der Obhut floh und in eine Besserungsanstalt geschickt wurde. Mit der Unterstützung von Freunden, die vor meinem "Mut" Respekt hatten, lebte ich ohne Lebensmittelkarten und ohne festen Wohnsitz, bis ich schließlich von einer der allgegenwärtigen Polizeikontrollen in Wien gefasst wurde und in die Anstalt zurückgebracht wurde. Abermals draußen, startete ich einen weiteren Versuch, Deutschland über die ungarische und tschechoslowakische Grenze zu verlassen, wurde aber von der Gestapo verhaftet und nach Wien ins Gefängnis transportiert.

Nachdem ich eine Dauer von sieben Monaten im Gefängnis abgesessen hatte, wurde ich in ein Gestapo-Gefängnis in der Rossauer Kaserne verlegt. Ich landete in einer großen Zelle mit ungefähr 35 Häftlingen, die, wie ich erfuhr, darauf warteten, entlassen oder in ein Konzentrationslager geschickt zu werden. Die Leute hatten von "Arbeitslagern" für asoziale Personen gehört, "um ihnen die Würde der Arbeit zu lehren", aber niemand schien etwas von der Existenz von Vernichtungslagern zu wissen. Für mich war das erste Anzeichen von Gefahr, als ein großer, gut aussehender Rom in unsere Zelle zurückkehrte und "Auschwitz, mein Tod!" schrie. Ich fand heraus, dass er von Dachau geflohen war und ihm gesagt worden war, dass er in dieses Todeslager geschickt werde.

Die Prozedur verlangte es, dass jeder einzelne Fall in Berlin entschieden werden musste, was üblicherweise ungefähr einen Monat dauerte. In meinem Fall wurde ich schon nach wenigen Tagen vorgeladen, und es wurde mir mitgeteilt, dass ich in das Jugendschutzlager Moringen geschickt würde, "wo sie dir die Wadeln nach vorne richten werden." Während sie sich um administrative Details kümmerten, betrat ein Mann den Raum und verkündete, dass ein Häftling, den sie einige Wochen zuvor verschickt hatten, an einer Kreislauferkrankung gestorben sei. Die Gestapo-Männer lachten und amüsierten sich über den Scherz.

Alle paar Tage rief ein Beamter die Namen der Häftlinge aus, die entweder entlassen oder an unbekannte Destinationen gebracht werden sollten. Ich war an der Reihe, und mit etwa 16 weiteren Häftlingen wurde ich zum Westbahnhof gebracht. In Handschellen und bewacht von SS-Aufsehern und zwei Hunden wurden wir zu einem Sonderzug mit Abteilen in Telefonzellengröße geführt. Mit vier oder fünf Männern in einer solchen Zelle fuhr ich nach Linz, Prag, Asch [2] und schließlich Moringen. In jeder Stadt hielten wir für einige Tage, um entsprechend den Bestimmungsorten der Häftlinge in neue Gruppen umorganisiert zu werden. Als wir in Prag zu unserem Zug marschieren mussten, gelang es einem Gefangenen, seine Handschellen zu öffnen und unter einen Zug zu springen, der in der Station stehen geblieben war. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat zu fliehen.

Ich kam in Moringen mit vier oder fünf weiteren Häftlingen an. Wir wurden nach unseren Personalien gefragt, einer nach dem anderen, während die anderen Kniebeugen oder Liegestütze machen mussten. Wir bekamen unsere Häftlingskleidung und mussten zum Beobachtungsblock für Neuankömmlinge marschieren. Um Kosten an Häftlingsbewachung zu sparen, wurde jeder Block von einem Blockführer geleitet, der ein SS-Offizier war und einem Häftling, dem Blockältesten, viel Machtbefugnis übertrug. Der Blockälteste zur Zeit meiner Ankunft starb ein Jahr später, er wurde beschuldigt, Essen gestohlen zu haben, und überlebte seine Bestrafung nicht. Der Mann, den er bestohlen hatte, war ein Klassenkollege von mir, der später ebenfalls starb.

Mein Block befand sich in einem der Hauptgebäude. Es gab einen Schlafsaal mit Stockbettkojen. Um sechs Uhr früh sprangen wir beim Befehl "Alles auf!" aus den Betten, machten die Betten gemäß den spezifischen Instruktionen und wuschen uns bei den Reihen von Wasserhähnen mit kaltem Wasser. Dann marschierten wir auf den Platz hinaus, wo wir gezählt und nach Arbeitseinsatz gruppiert wurden. Die Kranken kamen zur Gruppe Krankenrevier – es war besser, wenn sie tatsächlich krank waren, andernfalls wurden sie für den Versuch, einen Tag Arbeit zu schwänzen, bestraft. Manchmal griffen Häftlinge zu Selbstverstümmelung, um ins Krankenrevier verlegt zu werden. Das wurde als Sabotage betrachtet und bestraft.

In der ersten Woche in Moringen war ich der Arbeit in einer Salzmine zugeteilt, die als Munitionslager verwendet wurde, und später in einem Steinbruch. Glücklicherweise verletzte ich mir zu einem Zeitpunkt den Fuß, als eine neue Fabrik namens "Piller" eröffnet wurde, und ich wurde dieser neuen Arbeit zugeteilt. Ich war einer von acht Häftlingen mit einiger Erfahrung in der Metallarbeit, und jedem wurden vier oder fünf Helfer zugewiesen, um – wie das Gerücht umging – riesige Suchscheinwerferanlagen zu bauen. Schließlich arbeiteten wir abwechselnd 12 Stunden in Tag- bzw. Nachtschicht, von sieben in der Früh bis sieben am Abend. Ein Wiener Häftling hoffte, in ein Spital zu kommen, von wo aus er seiner Familie um Lebensmittelpakete schreiben könne. Er bat mich, den Metallschneider anzuwerfen, so dass er sich die Finger seiner linken Hand abschneiden könne. Nur ich hatte die Erlaubnis, die Maschine zu bedienen, und ich verweigerte ihm seine Bitte. Später habe ich ihn in Wien getroffen, und er war dankbar, dass ich seinem Wunsch nicht nachgekommen bin. Ein sadistischer SS-Offizier, dem wir den Namen eines russischen (oder deutschen) Panzers gegeben hatten, verbrachte seine Zeit bei "Piller" damit, Gefangene zu schlagen. "Wo ist dein Arbeitsplatz?", pflegte er zu sagen. "Ich komme von der Toilette", schlechte Ausrede. Man musste stillstehen, bis er vom Schlagen müde geworden war oder man einen Zahn ausgespuckt hatte.

Nach der Rückkehr in unsere Unterkünfte am Abend versammelten wir uns zum Appell, der darin bestand, die Häftlinge auf Körper- und Kleidungsreinlichkeit zu untersuchen. Die Betten mussten auf eine spezielle Weise gemacht werden. Die Schuhe mussten sauber sein – inklusive der Sohlen –, zerrissene Häftlingsuniformen mussten genäht werden. Appelle waren ein wichtiges Mittel zur Schikane. Häftlinge, die im Steinbruch arbeiteten, hatten einen Nachteil, sie benötigten länger zum Saubermachen. Diejenigen, die wegen Verstößen aufgerufen wurden, sahen sich verschiedenen Strafen ausgesetzt: Stockhiebe, Essensentzug oder hartes Lager. Ostermann, unser Blockführer, hielt jeden Abend Indoktrinierungsstunden, und Häftlinge, die sich seinen Geschichteunterricht nicht merkten, mussten leiden. Strafen wurden vor den versammelten Häftlingen verteilt. Oft führte ein als Experte bekannter Offizier die Stockhiebe aus. Der Gefangene musste die Schläge zählen. Wenn er in seinem Schmerz aufhörte zu zählen, wurde er so lange weiter geschlagen, bis er seine Zahlen richtig hatte. Danach musste er sich für seine Bestrafung bedanken, indem er sagte: "Zehn Schläge mit Dank erhalten."

Am Existenzminimum zu leben, wiederholt Probleme zu bekommen war gefährlich für die Gesundheit. Einige Unglückliche, die keinen Überlebenswillen besaßen, waren wandelnde Skelette – Muselmänner, wie wir sie nannten. Einige Gefangene erhielten Rot-Kreuz-Pakete oder Essenspakete von Verwandten, aber das waren die wenigen Glücklichen. Als wir mit der 12-Stunden-Schicht begannen, bekamen wir all unsere Mahlzeiten auf einmal. Wir verschlangen gierig die Krautsuppe oder, unser Lieblingsgericht, Erbsensuppe (die nahrhafter war), aber dann mussten wir 24 Stunden lang warten, bis wir wieder zu essen bekamen. Bis auf diejenigen, die Zugang zu zusätzlichem Essen hatten, waren wir alle unterernährt.

Nach Monaten der Beobachtung wurden die Häftlinge in einen der sieben [weiteren] Blocks verlegt. Ich kam in den Block "E" [3], der für diejenigen bestimmt war, die für die Rehabilitierung geeignet waren. Dieser Block war sauberer, und immer, wenn irgendeine Kommission kam, um das Lager zu inspizieren, wurde ihnen der Block "E" gezeigt. Ich arbeitete noch eine Weile bei "Piller", bekam dann aber eine Arbeit als Reinigungskraft in den SS-Baracken. Mein Vorgänger hatte den Fehler gemacht, sich einen Siegelring anzueignen, der bei "Piller" aus einer Messingmutter hergestellt worden war. Das war Sabotage. Nachdem der Mann gründlich geschlagen worden war, fragte der Blockführer nach einem Freiwilligen für die Arbeit. Keiner meldete sich freiwillig, obwohl ich es später doch tat, weil ich spürte, dass es meine Überlebenschancen verbessern würde. Man konnte Essen organisieren und Zigarettenstummel sammeln, die ein Tauschmittel waren. Wir waren zwei Wiener, die für die Baracken verantwortlich waren.

Es gab zwei Arten von SS-Männern: die Offiziere, üblicherweise Reichsdeutsche, und die Aufseher, die Volksdeutsche waren, Deutsche, die am Balkan zur SS einberufen worden waren. Nur die Offiziere waren in direktem Kontakt mit den Häftlingen. Die Volksdeutschen, von denen einige nur gebrochen Deutsch sprachen, waren die Aufseher, die im Sommer wie im Winter am Rand des Lagers und an den verschiedenen Arbeitsplätzen postiert waren.

Einmal war mein Überleben gefährdet: Ich hörte für gewöhnlich angloamerikanische Sender in den Quartieren der Aufseher und erzählte bestimmten Freunden von den Nachrichten. Einige der Häftlinge bei "Piller" diskutierten die politische Situation auf der Toilette und freuten sich darüber, dass die Alliierten kurz vor der Einnahme Bonns am Rhein standen. Sie wurden von einem SS-Aufseher belauscht, der sich in die Toilette geschlichen hatte, um die Gefangenen zurück zur Arbeit zu scheuchen. Er verhaftete sie und brachte sie zum Leiter des Sicherheitsdienstes (SD), und einer nach dem anderen erzählte, von wem er die Nachrichten gehört hatte. Es dauerte drei Tage, bis ich hinzitiert wurde und dem Mann gegenüberstand, dem ich ursprünglich die Informationen anvertraut hatte. Der SD-Leiter empfang mich mit einem diabolischen Lächeln: "Jetzt haben wir dich!" Leute wurden wegen des Abhörens feindlicher Sender exekutiert. Was mich gerettet hat, war, dass ich Zugang zu deutschen Zeitungen hatte, und ich hatte gelesen, dass Pyrn am Rhein [4] bedroht sei. Als ich mich mit meinem Ankläger konfrontiert sah, sagte ich, es sei Pyrn gewesen, nicht Bonn. Bonn – Pyrn, Bonn – Pyrn, stotterte er – der SD-Leiter glaubte schließlich mir.

Die Alliierten näherten sich, und er [der SD-Leiter] war ein Einwohner Moringens – es lag in seinem Interesse, mir zu glauben. Jeder Überlebende könnte Rache suchen. Er fragte mich, was ich davon halte, Häftlinge zur SS heranzuziehen, um sich den alliierten Truppen noch einmal entgegenzustellen. Ich war ehrlich und sagte ihm, dass die meisten von uns nicht wüssten, wie man ein Gewehr abfeuert, und dass nach den vielen Jahren der Inhaftierung die meisten bei der ersten Gelegenheit flüchten würden.

Das war es, was ich tat, nachdem wir in das etwa 20 Kilometer entfernte Göttingen evakuiert worden waren. Mit einem weiteren Wiener marschierte ich in der Nacht durch die Front, vorbei an amerikanischen Soldaten, die uns nicht aufhielten, als ich erklärte: "Wir sind eure Freunde, Häftlinge aus einem Konzentrationslager." Aber das ist eine andere Geschichte.

Ludwig W. Adamec verließ Österreich im Jahr 1950 und machte ausgedehnte Reisen durch Europa, Asien und Afrika. Er ließ sich 1954 in den USA nieder und erwarb einen Doktortitel in Middle East Studies. Heute ist er emeritierter Professor an der Universität von Arizona.

Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte in: Renate S. Meissner im Auftrag des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus (Hg.): Erinnerungen. Lebensgeschichten von Opfern des Nationalsozialismus. Wien, 2010, Seite 234-241.