Franc Kukovica

Als uns die Sprache verboten wurde. Eine Kindheit in Kärnten (1938–1945)

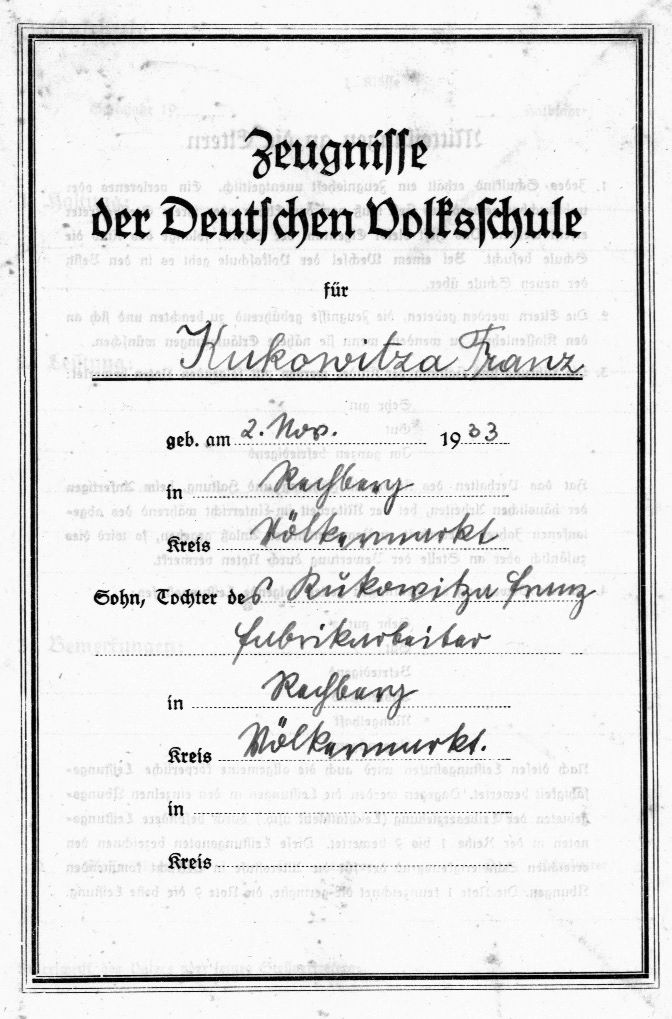

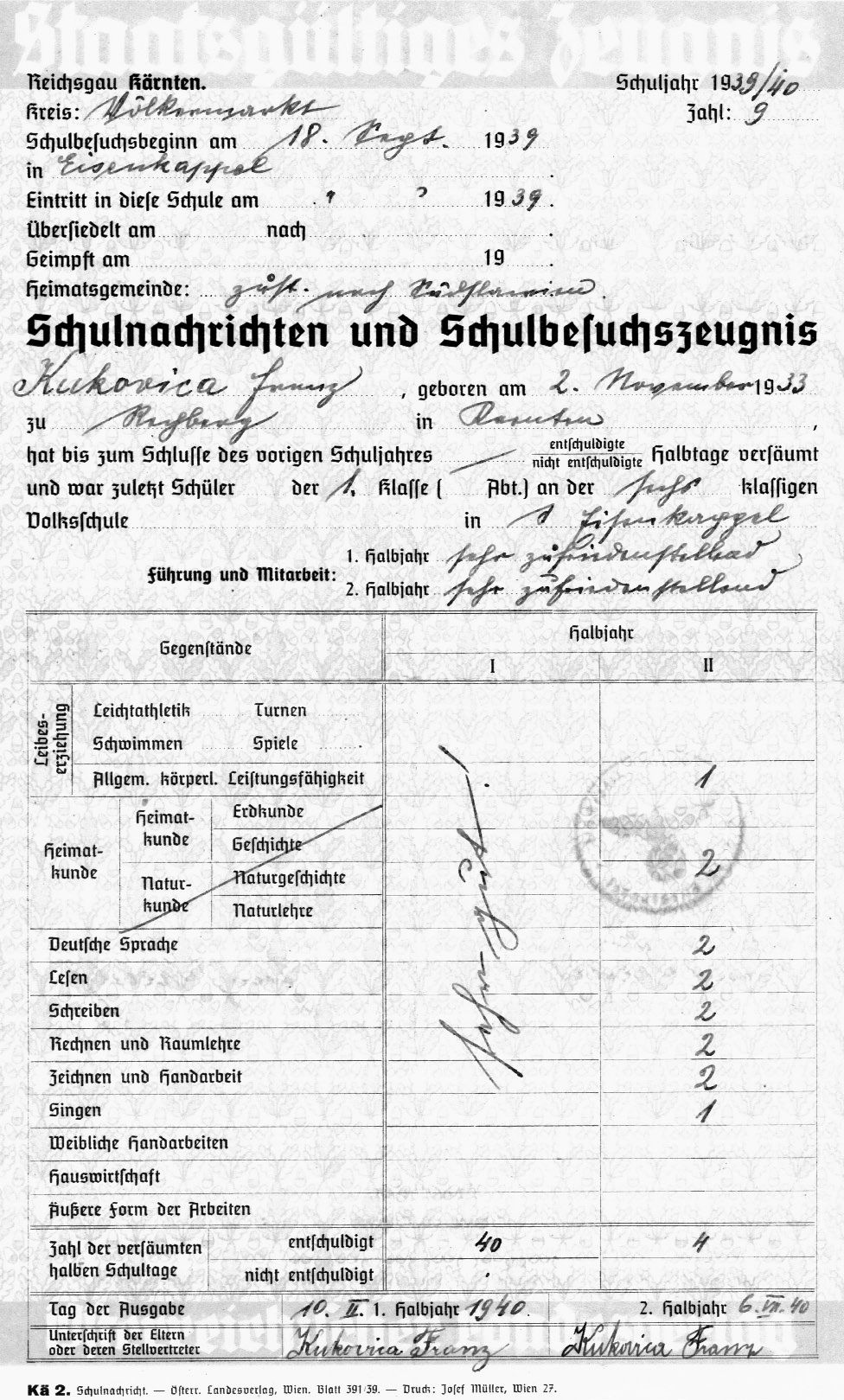

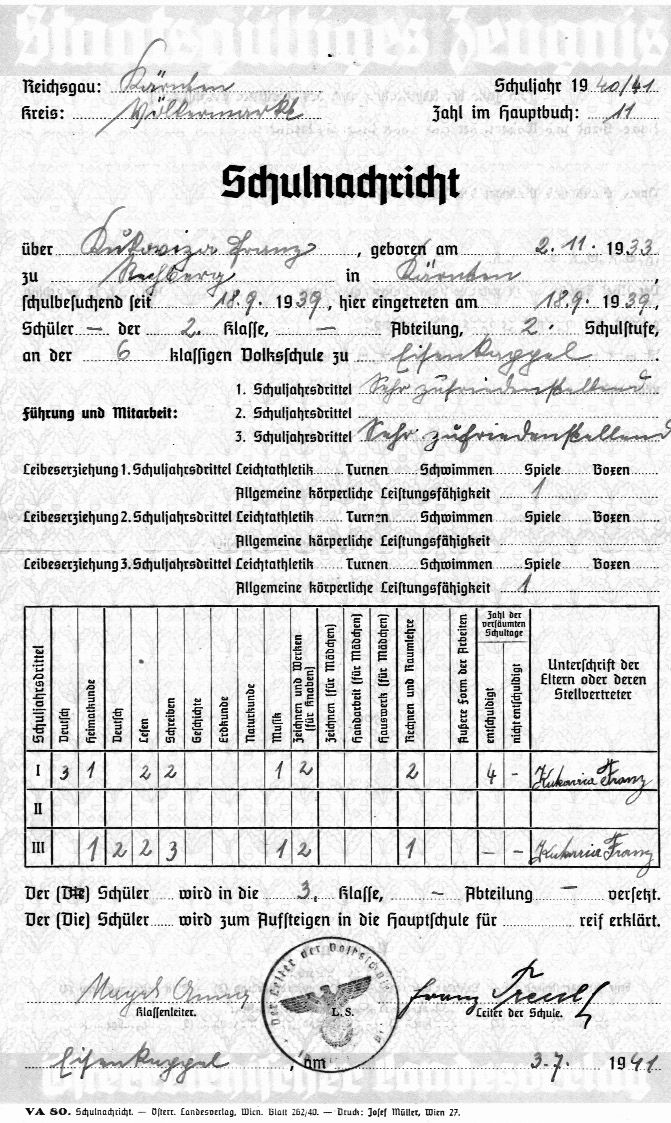

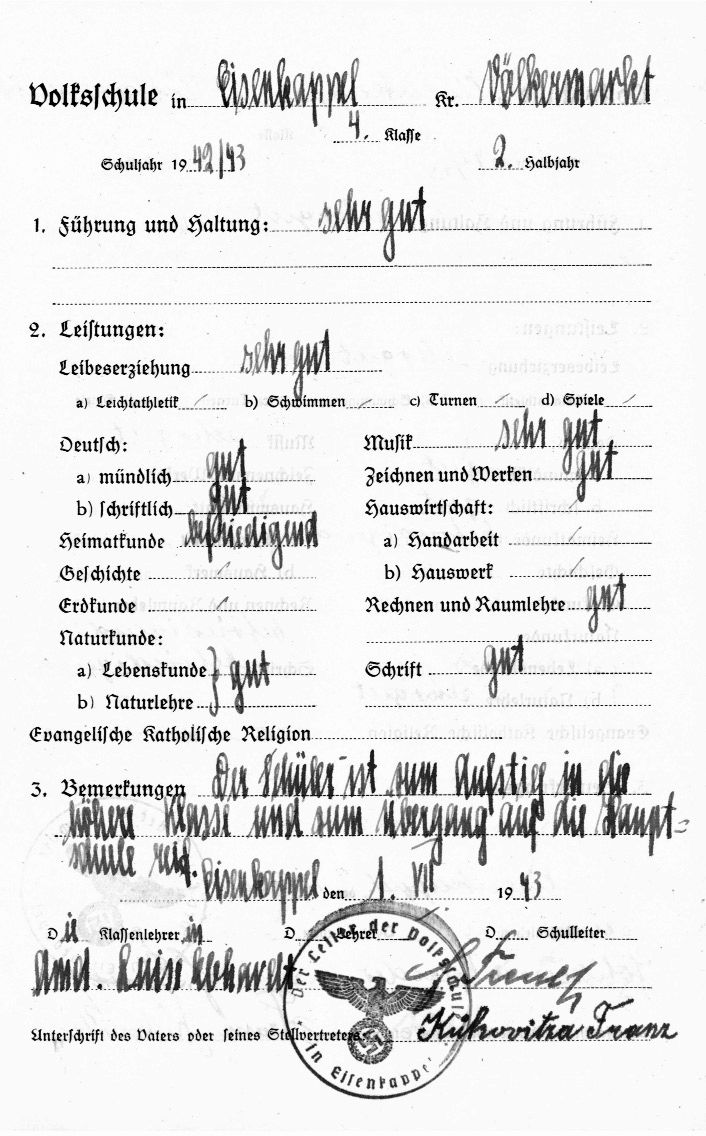

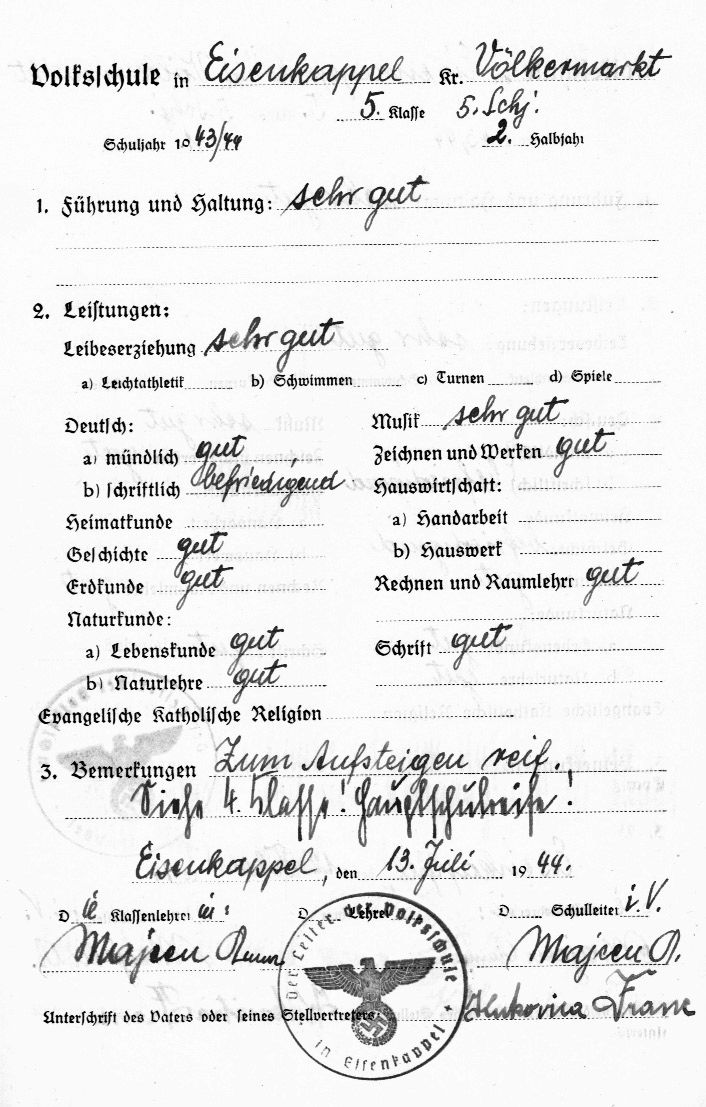

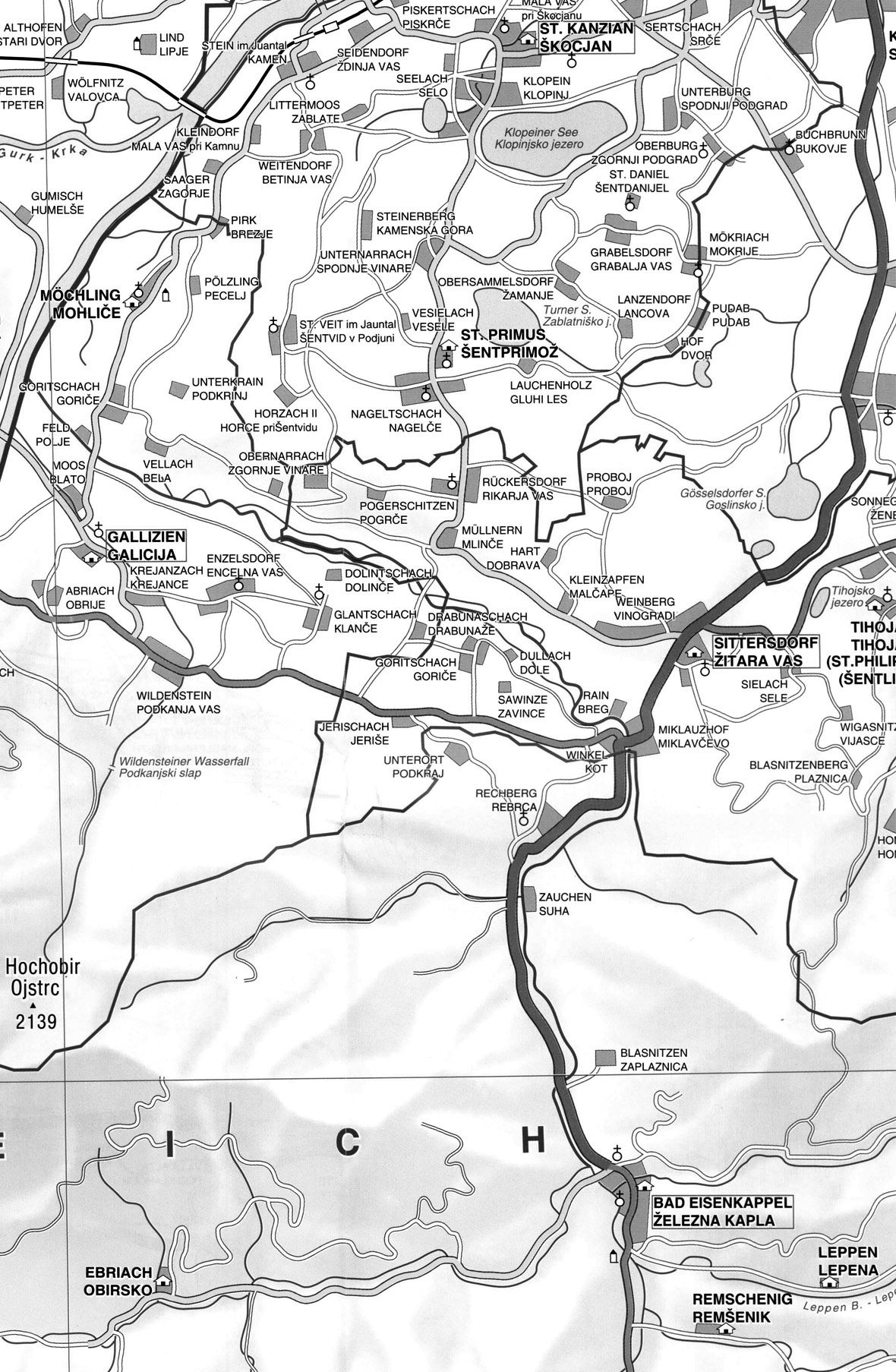

Franc Kukovica ist Kärntner Slowene und wurde am 2. November 1933 in Blasnitzen/Plaznica in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela in Kärnten geboren. Als Kind erlebte er das Verbot seiner slowenischen Muttersprache, die Veränderungen in der Schule nach 1938, das Verschwinden von MitschülerInnen und NachbarInnen, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus sowie die Aktivitäten der PartisanInnen in seiner Heimat hautnah mit. Franc' Vater schloss sich den PartisanInnen an und auch Franc selber wurde schließlich als Kurier eingesetzt.

Unter dem Titel "Als uns die Sprache verboten wurde. Eine Kindheit in Kärnten (1938–1945)" erschien die Lebensgeschichte von Franc Kukovica, aus dem Slowenischen übersetzt von Traudi Pasterk, im Drava Verlag, Klagenfurt/Celovec 2008. Wir danken dem Verlag für die Erlaubnis der auszugsweisen Veröffentlichung daraus.

Schule und Alltag im Zeichen des Hakenkreuzes

Die ersten Tage in der „Deutschen Volksschule“

[...] Ich saß erst seit wenigen Tagen in der ersten Klasse der Deutschen Volksschule Eisenkappel. Unser Klassenlehrer war zugleich Schulleiter, wir nannten ihn „Herr Oberlehrer“. Er konnte Slowenisch, geboren war er nahe Kranj in Slowenien, war aber antislowenisch eingestellt. Eine einflussreiche Person, ein überzeugter Nationalsozialist nicht erst seit 1938, zum damaligen Zeitpunkt Leiter der allmächtigen NSDAP [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei]-Ortsgruppe.

An jenem Morgen betrat er die Klasse, und nach dem deutschen Gruß „Heil Hitler“ fragte er, wer zu Hause „windisch“ [1] spreche. Zu Hause haben wir „sovej marnvali“ – was im Dialekt soviel heißt wie „slowenisch geredet“. In deutsche Kreise kam ich nie. Als kaum sechsjähriges Kind kannte ich den Ausdruck „windisch“ nicht, mit dem man uns Slowenen in der NS-Diktatur bezeichnete, zumindest nicht bewusst; nie hatte mir jemand gesagt, ich würde windisch reden. Dennoch ahnte ich, wonach der Oberlehrer gefragt hatte.

Im Klassenzimmer wurde es still, quälend still. Wahrscheinlich hat das jeder schon einmal so erlebt, diese Stille, in der jede Sekunde eine Ewigkeit zu dauern scheint. Eine ungewisse Angst steigt auf und lähmt den ganzen Körper. Kein Schüler bewegte sich, alles war in Spannung erstarrt. Vermutlich erwartete der Oberlehrer keine Antwort auf seine Frage. Hätte sich jemand selbst gemeldet, wäre es so gewesen, als hätte er sich freiwillig zu einer Ohrfeige, zu einem Fußtritt oder zum Holzscheit-Knien gemeldet. Der Herr Oberlehrer wiederholte seine Frage. Keine Antwort. Also erweiterte er seine Frage: „Ihr kennt euch doch untereinander. So soll ein anderer sagen, wer zu Hause windisch spricht.“ Wieder war alles still, aber drei Finger deuteten auf drei Schüler. Einer dieser Finger war auf mich gerichtet. Mein Freund, wir wohnten im selben Wohnblock, eine Gehstunde von der Schule entfernt, hatte mich verraten. Vielleicht dachte er, man müsse in der Schule immer die Wahrheit sagen. Oder er begriff nicht, warum der Oberlehrer die Frage gestellt hatte und welches Unrecht ich dadurch zu erleiden hätte.

„Aufstehen! Heraus, zum Katheder [2]!“, befahl uns dreien der Herr Oberlehrer. Wir blieben sitzen, wir wagten nicht einmal, uns zu rühren. Es war alles so unerwartet, wir waren nicht vorbereitet. Als sechsjährige Kinder waren wir nicht imstande zu verstehen, was um uns herum geschah. Wir redeten doch nur in unserer Muttersprache, sollten wir uns deswegen schuldig fühlen? Der Herr Oberlehrer wiederholte seinen Befehl, von Mal zu Mal schärfer. Dass wir ihm nicht nachkamen und alle drei mit gesenkten Köpfen in unseren Bänken sitzen blieben, versetzte ihn in rasenden Zorn. Er begann unfassbar zu brüllen. Ich erinnere mich, dass er schrie: „Bei uns wird Deutsch gesprochen. Wer das nicht tun will, ist ein Feind der Heimat und sollte über die Karawanken [3] nach Süden gejagt werden. Klaubt eure Sachen in den Zecker und verlasst sofort die Klasse! Solche brauchen wir nicht in der Schule. Verschwindet! Hinaus!“ Ich weiß nicht mehr, wie ich meine Schulsachen alle in den Rucksack gestopft habe, mein Mitschüler half mir, den Zecker [4] zu schultern, ich verließ die Klasse und macht mich auf den Weg nach Hause.

Ich weiß noch genau, dass ich mich unverständlicherweise schuldig fühlte und mich fürchtete, nach Hause zu gehen. Auch zur Großmutter in Eisenkappel traute ich mich nicht zu gehen. Bei meinem vier Kilometer langen Heimweg lag auf halber Strecke der Lesnik-Hof, dort versteckte ich mich im Zubau des Stalles, in dem sich die Holzhütte befand, und wartete, bis meine Mitschüler aus der Schule heimkamen. Danach ging auch ich nach Hause. Da ich Angst hatte, meine Mutter würde mit mir schimpfen, erzählte ich ihr nicht, was in der Schule vorgefallen war. Mein Freund aber erzählte es seiner Mutter und diese daraufhin gleich meiner. Meine Mutter stellte mich aber gar nicht zur Rede. Erst als mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, riefen sie mich zu sich. Ich dachte mir: „Jetzt gibt’s Prügel!“ Aber es geschah nichts dergleichen. Ich musste bis in alle Einzelheiten erzählen, was geschehen war. Vater und Mutter waren erbittert. Sie beratschlagten, was zu tun sei. Dann beschlossen sie: „Du gehst nicht mehr in die Schule!“ Ich war glücklich. Anstatt mich, wie ich es erwartet hatte, zu bestrafen, stellten sie sich hinter mich und ärgerten sich über den Lehrer. Sie versicherten mir, ich hätte nichts falsch gemacht. [...]

Am folgenden Tag blieb ich also zu Hause. Noch am selben Tag kam ein Mitschüler zu uns und richtete uns vom Oberlehrer aus, ich solle wieder in die Schule kommen. Ich ging nicht. Am dritten Tag meiner unvorhergesehenen Ferien waren wir in Eisenkappel, um einzukaufen. Wir trafen den Herrn Oberlehrer. Er kam zu uns her und sagte zu meinen Eltern, er sei an jenem Tag sehr schlecht gelaunt gewesen, er hätte es nicht so gemeint und ich solle wieder zur Schule kommen. Am vierten Tag saß ich erneut in meiner Bank in der ersten Klasse. Über das Vorgefallene wurde nicht gesprochen, so, als ob nie etwas geschehen wäre. […]

Auf dem Schulweg

In südlicher Richtung gegen Eisenkappel, zehn Minuten von der Zellulosefabrik Rechberg entfernt, steht noch heute ein eingeschossiges Gebäude, das die damaligen Besitzer der Fabrik für ihre Arbeiter erbauen ließen. Zwölf Familien lebten damals in den Zweizimmerwohnungen. Wir wohnten im ersten Stock in der Wohnung Nr. 10. Vor dem Haus befand sich eine ungefähr tausend Quadratmeter große Wiese. Unter dem bewaldeten Steilhang verlief der Weg, und auf der Westseite der Wiese stand eine langgezogene Holzhütte, in der für jede Familie ein Abteil vorhanden war. Dahinter erstreckte sich eine weitere Wiese bis zum Schweinestall, in dem auch wir unsere Schweine großzogen. Nicht weit hinter diesem Stall traf man damals auf die Geleise der Schmalspurbahn, die zwischen Kühnsdorf und Eisenkappel verkehrte. Etwa zweihundert Meter westlich davon fließt die Vellach, und an ihrem linken Ufer entlang führt die Straße nach Eisenkappel und weiter zum Grenzübergang Seebergsattel. Hinter dem Haus erstreckten sich bis hin zur Eisenbahnstrecke weitläufige Felder und die Gärten der Arbeiterfamilien. Einst standen auf einer kleinen Anhöhe das Wohnhaus und die Wirtschaftsgebäude des Repl-Hofes. Als das Anwesen in den Besitz der Fabrik überging, wurden dort in allen Gebäuden Arbeiterwohnungen eingerichtet. Wir nannten dieses Anwesen „Alt-Repl“, unser Haus hingegen war „Neu-Repl“, da es auf den einstigen Repl-Wiesen erbaut worden war. Man nennt diese Gegend Oberblasnitzen.

Heute gibt es die Zellulosefabrik nicht mehr, der Zug hat seinen Betrieb schon vor über dreißig Jahren eingestellt.

Vom Wohnhaus aus gingen wir zu Fuß die vier Kilometer nach Eisenkappel zur Schule, um einzukaufen, um beim Gemeindeamt vorzusprechen ... Wie oft habe ich unser kleines vierrädriges Wägelchen bis zur Großmutter nach Eisenkappel gezogen, damit wir unsere Einkäufe aufladen konnten. Es war leichter, die Waren auf dem Wagen heimzuführen, als sie zu tragen. Hatten wir nur einige Kleinigkeiten einzukaufen, trugen wir diese im Rucksack nach Hause. Jeder von uns musste etwas tragen, ich nur wenig, Vater und Mutter mehr.

Alle Kinder von Repl, und wir waren nicht wenige, gingen, da das Fahren mit dem Zug zu teuer war, eine gute Stunde zu Fuß zur Schule. Der Weg führte am rechten Vellachufer entlang bis zur Brücke, die wir überquerten, um ungefähr zweihundert Meter vor dem Lesnik-Hof auf die Straße zu gelangen, die nach Eisenkappel führte. Der Zug kam dort ungefähr eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn an. Etwa zur selben Zeit näherten uns auch wir dem Bahnhof und all jene, die sich uns unterwegs angeschlossen hatten. [...]

In der schulfreien Zeit

Obwohl der Vater in der Fabrik als Elektriker arbeitete, konnte er auch Schuhe reparieren, Hausschuhe nähen und Körbe flechten. Er machte viele dieser Dinge für die Bauern der Umgebung, und wenn er ihnen die fertigen Sachen brachte, begleitete ich ihn fast immer. Im Sommer half er beim Mähen und Einbringen des Heus. Üblicherweise bezahlten ihn die Bauern mit Nahrungsmitteln, so litten wir zu Hause nicht unter der Lebensmittelknappheit. Das war besonders gegen Ende des Krieges von Bedeutung, als man mit den Lebensmittelkarten nicht mehr genug Butter, Fleisch, Eier, Mehl und von so manchem anderen bekam. Auf den Lebensmittelkarten waren Abschnitte für kleine Rationen. Für einen solchen Abschnitt gab es z. B. fünf Gramm Butter, das reichte nur, um einmal ein kleines Stückchen Brot zu bestreichen. Einige dieser Abschnitte habe ich bis heute aufgehoben.

Die Milch holte ich üblicherweise allein, ich brachte immer zwei Liter nach Hause. Die Wege zu den Bauern, mit denen mein Vater sich abgesprochen hatte, waren unterschiedlich lang, manche waren nur zwanzig Minuten entfernt, zu anderen ging ich bis zu einer Stunde und danach ebenso lang zurück. Bei allen konnte ich Slowenisch reden und ich musste ihnen sagen, wann ich wieder kommen würde. Auf diese Weise habe ich mir die slowenischen Namen der Wochentage für alle Zeiten gemerkt. Ich wusste damals nicht, wozu diese Botengänge zu einem späteren Zeitpunkt noch gut sein würden ... [...]

Nazistische Propaganda

Der Großteil der Lehrer an der Schule war deutsch eingestellt, slowenisch sprechen war verboten. Nur an zwei Lehrerinnen erinnere ich mich gern zurück. In der ersten Klasse hatten wir Schiefertafeln, auf die wir auch unsere Hausübungen schrieben. Später, als wir die Kurrentschrift erlernten, schrieben wir in Hefte. [...] Wir wurden von den Lehrern regelmäßig mit den Errungenschaften der NSDAP und der Obrigkeit vertraut gemacht, anfangs auch mit den militärischen Erfolgen an den europäischen Fronten. Manchmal kam der Oberlehrer, der Ortsgruppenleiter der NSDAP war, in unsere Klasse und verteilte kleine Karten, die wie Spielkarten aussahen, mit Fotos oder Zeichnungen verdienter Soldaten und Beschreibungen ihrer Heldentaten. Wir sollten uns diese Helden zum Vorbild zu nehmen und wie sie treue deutsche Staatsbürger und tapfere Soldaten werden. Außer dem Bild von Hitler blieben mir noch zwei in Erinnerung; auf einem war Feldmarschall Rommel [5] zu sehen, damals Oberbefehlshaber der deutschen Truppen in Afrika, das andere Bild zeigte einen Hauptmann der Luftwaffe – wenn ich mich recht erinnere, war sein Name Mölders [6] –, der mit seinem Jagdflugzeug, einer Messerschmitt [7], viele Feinde vernichtet hatte, die meisten von ihnen Engländer.

Über die Kinder, denen in der Schule das nationalsozialistische Gedankengut eingeflößt wurde, versuchte man, auch auf die Familien Einfluss zu erlangen. Manchmal führte uns der Oberlehrer ins Kino, wo wir uns kurze Propagandafilme über militärische Erfolge und über das Geschehen im Staat ansehen durften. Bis heute habe ich die Stimmen von Hitler und Göbbels [8] im Ohr, die mehrmals in der Woche auch aus dem Radio dröhnten.

Ich erinnere mich an Plakate, die das englische und das amerikanische Staatsoberhaupt als lächerliche und heimtückische Gauner darstellten, die mit den Juden gemeinsame Sache machten und angeblich den Krieg verschuldet hatten. Deutschland musste sich wehren – so verdrehten sie die Wahrheit. Als die Schlimmsten und Hässlichsten wurden die Juden dargestellt, man verglich sie mit Schädlingen oder Ratten und schob ihnen die Hauptschuld am Krieg zu.

In Eisenkappel betrieb ein Jude ein Geschäft. Mein Vater und meine Mutter kauften oft bei ihm ein, mir schenkte er jedes Mal ein Zuckerl. Schon vor meinem Eintritt in die Schule wurde das Geschäft plötzlich geschlossen, und niemals habe ich einen dieser Menschen wiedergesehen. Meine kindliche Vorstellung von Juden deckte sich aber keineswegs mit der amtlich vorgeschriebenen Sichtweise. Zudem lernte ich schon in der ersten Klasse die Einstellung der Nationalsozialisten zur slowenischen Sprache und zur slowenischen Bevölkerung in Kärnten kennen. Im Hinblick auf die Sprache begann mein Vater sehr bald, mir die neue Situation zu erklären. Er ging dabei sehr behutsam und vorsichtig vor und tröstete mich damit, dass es nicht immer so bleiben würde. Meine Mutter fürchtete, ich könnte jemandem davon etwas erzählen. Es brauchte nicht viel, und schon wurde man zum gefährlichen Staatsfeind.

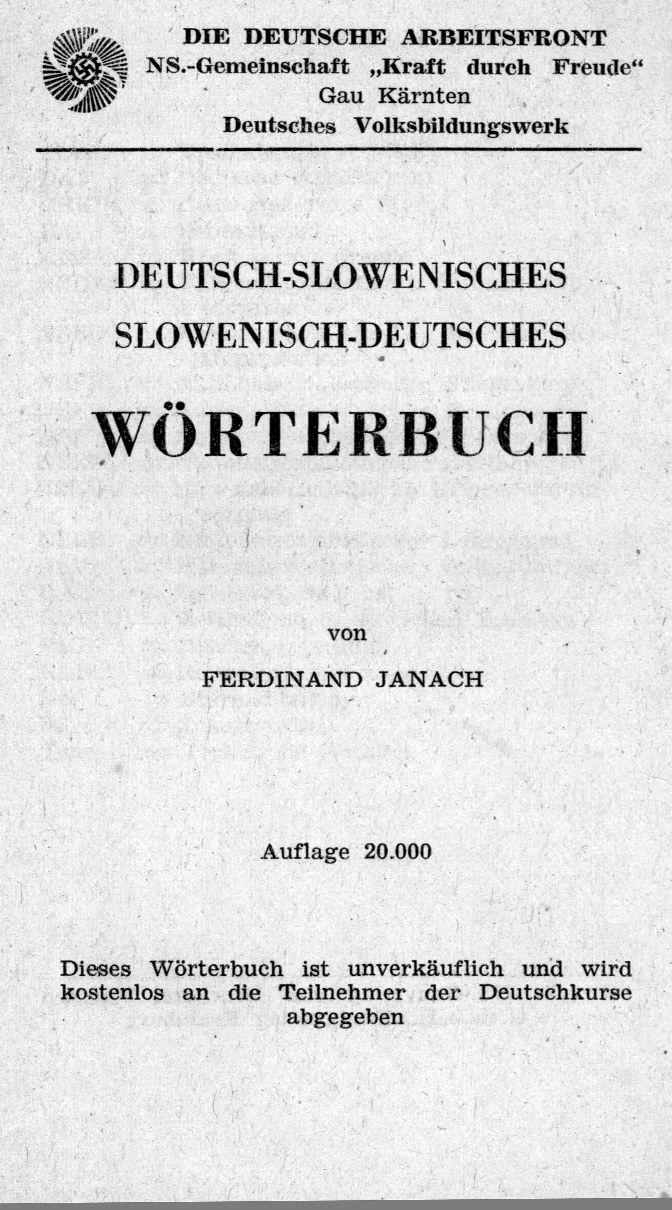

Wagendorfer, Mitglied der SA [9] und NSDAP, war Leiter der Holzabteilung in der Zellulosefabrik Rechberg und verantwortlich für die politische Erziehung der Fabriksarbeiter. Für jene Leute, die, wie mein Vater, nicht besonders gut Deutsch sprachen, hatte er einen verpflichtenden Deutschkurs angeordnet. Es wurde allen nahegelegt, auch in der Familie und mit Freunden Deutsch zu sprechen, woran sich mein Vater allerdings nicht hielt. Immerhin hatte es zur Folge, dass er in der Öffentlichkeit seltener Slowenisch sprach. Er kannte die NS-Denunzianten, die in seiner Umgebung wohnten. Einer von ihnen lebte in einer der zwölf Wohnungen des Gebäudes, in dem auch wir wohnten. Da mir mein Vater aufs Genaueste beigebracht hatte, wie ich mich verhalten solle, wusste ich schnell, wann und wo und mit wem ich Slowenisch reden durfte.

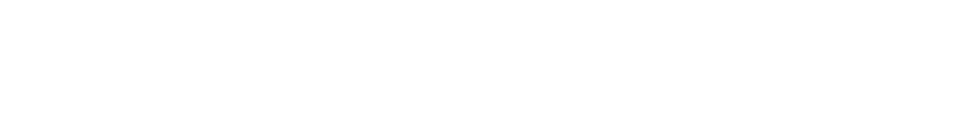

Ein gutes Jahr nach dem Anschluss [10] Österreichs an das Großdeutsche Reich erschien über dem Eingangstor des Hauses, in dem wir wohnten, ein etwa zwei Meter langes und fünfzehn Zentimeter hohes Transparent mit der Aufschrift „Kärntner sprich deutsch, die Sprache ist Ausdruck deiner Gesinnung!“ Ich ging gerade lange genug zur Schule, um die Worte selbst lesen zu können, ihre Bedeutung erfasste ich nicht. Bald kannte ich die Aufschrift auswendig. Den Inhalt erklärten mir Nachbarn folgendermaßen: Wer nicht Deutsch spricht, ist ein Feind des Führers Adolf Hitler. Mir gefiel dieser Führer aber nicht. Auf Bildern und Plakaten nicht, und noch weniger gefiel mir sein aufdringliches Geschrei, das sowohl aus dem Radio wie auch aus der Wochenschau im Kino dröhnte.

Das Transparent über dem Eingangstor sehe ich noch deutlich vor mir, auch, wie es nach mehr als einem Jahr einsamen Dahängens aussah: durch das Dach nur schlecht geschützt, von Wind, Sonne und Regen ausgebleicht und halb zerrissen. Es war nicht gerade ein schönes Transparent, und es musste sich auch manche gehässige Bemerkung gefallen lassen. Eines Morgens war es weg. Wir wussten nicht, wer es entfernt hatte, wir konnten nur Vermutungen anstellen.

Militärischer Drill

Ich glaube, ich war schon in der vierten Klasse, als wir Buben zu militärischen Spielen und Geschicklichkeitsübungen eingeteilt wurden. Jemand kam in die Klasse und erklärte, dass die letzte Unterrichtsstunde ausfalle, alle Buben sollten sich dann im Schulhof einfinden. Wir wurden einem sechzehnjährigen „Hajotler“ [11] in Uniform überlassen. Wir mussten tun, was er von uns verlangte. Zuerst wurde exerziert, und wir lernten seine Befehle auszuführen. Danach kamen Wettkampfübungen. Das Marschieren und all die Dinge, die er uns tun ließ, gefielen uns nicht besonders, wir hätten viel lieber Indianer oder Räuber und Gendarm gespielt. Die weniger sportlichen Mitschüler mussten oft noch zusätzliche Runden auf dem Schulhof laufen, weswegen sie uns leid taten. Dieser Hitlerjunge suchte aus seiner Gruppe einige Wochen vor Schulschluss ein paar Schüler aus, die zu den Sporttagen nach Völkermarkt fahren sollten. Ich war einer von ihnen. Gefragt, ob ich wollte, hat mich natürlich niemand. Im Juni verbrachten wir dann unter seiner Leitung drei Tage im Jugendlager der HJ in Völkermarkt. Früh am Morgen wurden wir aus den Betten geworfen, mussten das Bett machen und dann zum Frühsport eilen. Als wir wieder in unsere Unterkunft kamen, lagen alle Decken und Leintücher auf dem Boden. Das hatte während unserer kurzen Abwesenheit ein anderer uniformierter Hajotler gemacht. Er stand inmitten der Baracke und brüllte mit voller Lautstärke, wir aber machten brav noch einmal unsere Betten. Er kontrollierte unsere Arbeit, war aber mit einigen noch immer nicht zufrieden. Nach einer weiteren Kontrolle ging er endlich hinaus und ließ uns in Ruhe. Auf diese Weise wurden wir planmäßig zum Gehorsam erzogen. Am Sonntag warteten Vater und Mutter auf dem Bahnhof in Rechberg auf mich. Auf dem Heimweg erzählte ich ihnen von meinen Erlebnissen bei den Sporttagen. Zu Hause bekam ich Pudding, mit selbstgemachtem Himbeersirup übergossen. Und das war in jenen Tagen etwas ganz Besonderes.

Krieg und Vertreibungen

Noch ist der Krieg weit weg

Anfangs war der Krieg für uns Kinder etwas, das sich irgendwo in der Ferne abspielte, er hat uns nicht besonders beschäftigt. Zwar hörten wir im Radio davon, und im Kino sah man Bilder vom Krieg, Plakate machten darauf aufmerksam, und vor allem in der Schule wurde viel davon geredet. Aber für uns war das eher wie die Geschichten von den Indianern und den Weißen, nur dass hier immer die deutsche Armee gewann. Doch nach dem Überfall auf Jugoslawien im Jahr 1941 begannen auch wir Kinder den Krieg unmittelbarer zu spüren, und im Jahr 1942 wurde es noch schlimmer. Die Gespräche der Erwachsenen klangen zunehmend besorgter, denn der Überfall auf Jugoslawien hatte vielen die Augen geöffnet. Sie hatten erkannt, dass Hitler das gesamte Europa unterwerfen wollte, und das konnte nichts Gutes bringen. Am 14. und 15. April 1942 wurden an die tausend Kärntner Slowenen aus rassistischen und politischen Gründen vertrieben. [12] Furcht griff um sich, und einige begannen die Fäuste zu ballen. In unserer Gegend gab es schon sehr früh Widerstand gegen die Nazis, er nahm aber erst an Intensität zu, als zahlreiche Partisanen von südlich der Karawanken zu uns kamen. [13] Die Niederlage der Paulusarmee in Stalingrad [14] im Winter 1942/43 gab den Partisanen neuen Auftrieb. [...]

Immer öfter erfuhren wir von Aktionen der Partisanen in unserer Gegend – offiziell sprach man von Banditenaktionen – und von der Vertreibung von Bauernfamilien, die den Partisanen etwas zu essen gegeben hatten. Wir hörten von den ersten Bombenangriffen auf Kärntner Städte, von Beschießungen der Schmalspurbahn zwischen Miklauzhof und Rechberg und davon, dass Bekannte oder Verwandte im Konzentrationslager Dachau gestorben waren. Ein Großteil unserer Bekannten hatte den gleichen Gedanken: „Der Krieg wird bestimmt noch heuer zu Ende sein!“ Diesen Satz hörten wir damals oft, und wir Kinder legten ihn auf unsere Weise aus.

Ein Teil der Schule wird zur Kaserne

Es muss im Jahr 1943 gewesen sein, als in Eisenkappel, am südlichsten Punkt des Deutschen Reiches, eine Abteilung der 12. SS-Division [15] einquartiert wurde, um eine Ausweitung des Widerstandes zu verhindern. Die Soldaten quartierten sich im Gregorhof, im großen Gebäude der ehemaligen Bergwerksleitung gegenüber der Schule und auch im Erdgeschoß des Schulhauses ein. Im großen Schulhof standen nun Lastwagen, zwei Geschütze und Fahrzeuge des Militärs. Wir Schüler konnten den Schulhof fast nicht mehr nützen. Anfangs beobachteten wir neugierig die Soldaten, ihre Ausrüstung und Waffen, die stets bewachten Geschütze und das regelmäßige Antreten vor dem Ausrücken ins Gelände. Nach ein paar Wochen hatten wir uns daran gewöhnt. […]

Eines Tages sahen Franc und seine MitschülerInnen Tote und Verwundete auf den Lastwagen der Soldaten, die auf den Schulhof fuhren, was die Kinder in große Aufregung versetzte.

Zu Hause erzählte ich zuerst alles meiner Mutter und, als der Vater von der Arbeit nach Hause kam, auch ihm.

Zuerst hörte er mir nur zu, dann wollte er wissen, wie viele Tote es gewesen seien und ob sie Stiefel oder Schuhe angehabt hätten. Das wusste ich aber nicht, denn ich war ja nur einen Augenblick am Fenster gewesen. Damals stand mein Vater schon in Verbindung mit den Partisanen. Er riet mir, niemandem von dem Vorfall zu erzählen. Sollte ich aber gefragt werden, so solle ich sagen, dass ich durchs Fenster einen Toten und sonst nur Verwundete gesehen hätte, mehr wisse ich nicht.

Viele Jahre später habe ich mich mit Einheimischen über die Partisanenaktivitäten in Ebriach unterhalten und traf dort auf einen Augenzeugen jenes Vorfalles. Er erzählte mir, dass die Partisanen beim Pršečev most, der Prschetschev-Brücke, deutsche Soldaten aus dem Hinterhalt überfallen hatten, weil sie die Schlägerung und den Abtransport von Holz verhindern wollten. Im Kampf fielen sechs oder sieben deutsche Soldaten und viele wurden verwundet. Einer der Partisanen trug eine Verwundung am Bein davon, von der er sich in einem Bunker unter der Koschuta [16] erholte.

Fliegerbomben

Voranc und die Seinen wohnten gleich neben uns, in der Wohnung Nr. 9. Er hatte Probleme mit seinen Beinen – er war im Ersten Weltkrieg verwundet worden – und war deswegen vorzeitig in den Ruhestand getreten. Neben seiner Arbeit in der Fabrik hatte er sich vorher schon gern in der Holzhütte oder im Schweinestall und im Winter als Fleischer beschäftigt. Als Ruheständler saß er an schönen Tagen häufig, allein oder in Gesellschaft, auf der Bank neben dem Tisch im Hof. Ab und zu spielte er ein paar Liedchen auf seiner Harmonika. Wir Kinder waren gern mit ihm zusammen, denn er hatte für uns immer Zeit und wusste interessante Geschichten zu erzählen. Wenn er im Hof war und ich nichts zu tun hatte, gesellte ich mich zu ihm. Er erzählte gern von seinen wahren und erfundenen Abenteuern aus dem vorigen Weltkrieg. Er erklärte uns, wie wir uns im Fall einer Schießerei oder bei einem Granatenangriff zu verhalten hätten, um uns zu schützen. […]

Ich erinnere mich lebhaft an einen warmen Märznachmittag im Jahr 1945. Ein paar Kinder waren mit Voranc im Hof. Wir hörten, wie schon oft zuvor, das Brummen der amerikanischen bzw. englischen Bomber, noch bevor sie zu sehen waren. Sie flogen sehr hoch. [...] Aus der letzten Gruppe löste sich ein Bomber und begann, über uns eine Schleife zu ziehen. Die Fabrik lag nur eine Viertelstunde von uns entfernt. Wir begannen, den Grund des beobachteten Manövers zu ahnen. Und tatsächlich, vom Flugzeug lösten sich zwei dunkle Punkte, die rasch größer wurden. Ein lautes Geräusch erfüllte die Luft, wie ein starkes Rauschen und Pfeifen. Dieses Geräusch, so hatte es uns Voranc vorher oft erzählt, verursachten auch die Granaten aus den Geschützen. „Deckung!“, schrie Voranc. Einen Augenblick lang standen wir wie versteinert da, Voranc lag bereits unter dem Tisch, dann krachte es fürchterlich, die Erde bebte kurz, im Haus zerbrachen zwei Fensterscheiben, und wir Kinder lagen im Nu, aber doch zu spät, um Voranc herum, der rechtzeitig unter den Tisch gekrochen war. Die Bewohner unseres Blockhauses kamen auf die Balkone gerannt und fragten erschrocken, was geschehen sei. Eine Mutter zeigte auf uns, die wir unter dem Tisch hervorkrochen und wieder auf die Füße kamen. Voranc stand als Letzter auf und erklärte, was wir gesehen und erlebt hatten. Es mussten schwere Bomben gewesen sein, die etwa fünfhundert Meter von uns entfernt, jenseits von Eisenbahngeleisen, Fluss und Straße, im bewaldeten Gelände eingeschlagen hatten. Am nächsten Tag machten wir, drei oder vier Kinder, uns auf den Weg über die Brücke auf die andere Seite des Flusses und suchten lange den Wald ab. Doch wir fanden nur ein tiefes Loch und ein paar zerfetzte Bäume. Mehr war nicht zu sehen, und wir suchten nicht weiter.

Dieser Vorfall sorgte lange Zeit für Gesprächsstoff. Die Erwachsenen lachten jedes Mal, wenn sie von Voranc und den Kindern unter der Bank redeten. Der „Soldat“ Voranc aber führte uns vor Augen, was geschehen wäre, hätten die Bomben das Haus getroffen oder die Zisternen der Fabrik, die mit Chlor vollgefüllt waren. Durch seine anschaulichen Schilderungen bekamen wir eine Ahnung vom wahren Grauen des Krieges, den die Arbeiterfamilien in unserer Gegend in erster Linie durch den allgemeinen Mangel an Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs kannten.

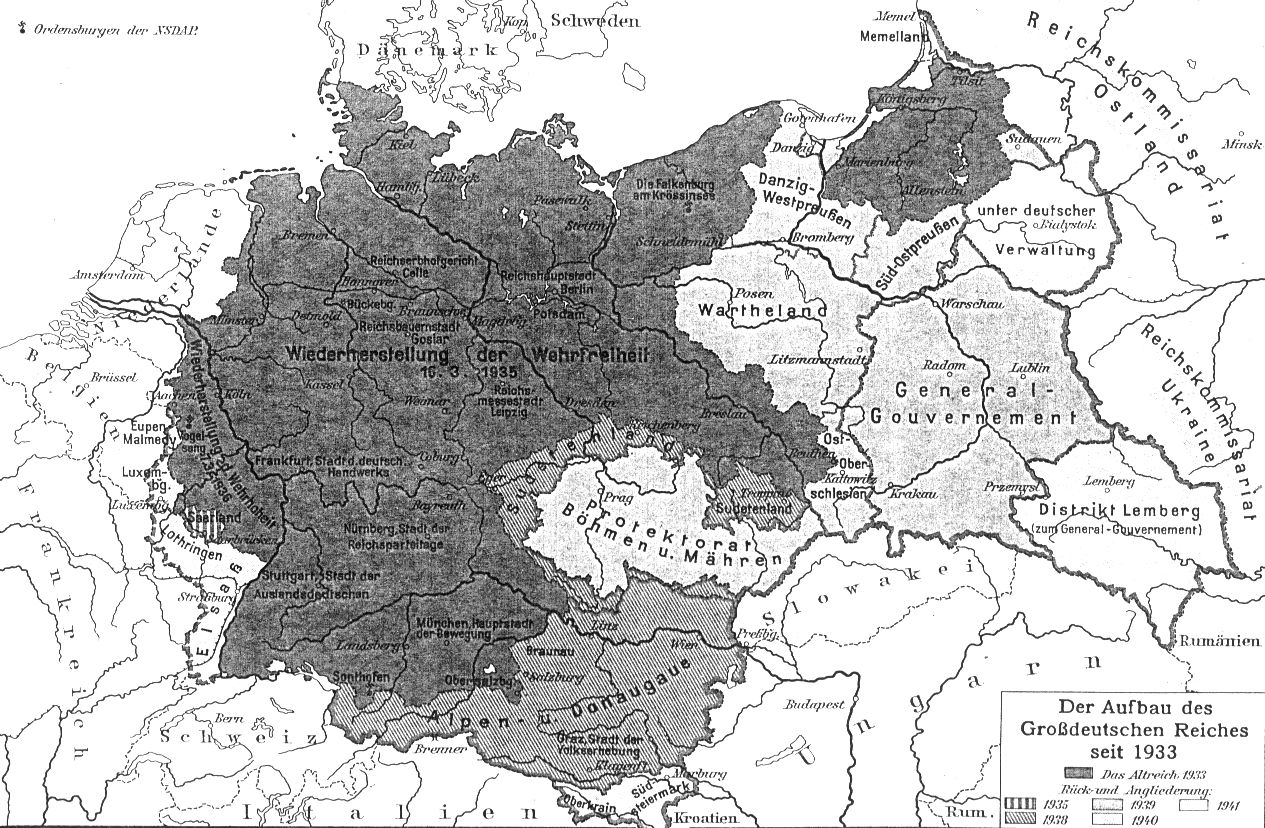

Die Bombenangriffe auf deutsche Städte wurden immer häufiger. In der Schule fanden sie im Deutschunterricht auch Eingang in unsere Hefte. Wir bauten sie in Ausrufungssätze ein. Im Heft aus dem Jahre 1944 fand ich eine solche Schulübung, anderthalb Seiten lang. Sie war interessant zu lesen, wies sie doch auf die große Gefahr hin, wenn Bomben fielen, erwähnte die Furcht vor Fliegerangriffen, ermutigte zum Heldentum und machte klar, dass so etwas zum Alltag gehöre und man es ertragen müsse. Da war keine Rede von den Leiden der Bevölkerung, von verbrannten und zerstörten Städten, Brücken, Fabriken ...

Drei Kinder verschwinden aus der Klasse

Eines Vormittags, vermutlich war es im Herbst des Jahres 1943, betrat der Oberlehrer, ohne anzuklopfen, unsere Klasse. In seiner Begleitung war ein deutscher Offizier mit einer Liste in der Hand, von der er drei Namen vorlas. Der Oberlehrer befahl dem Mädchen und den zwei Buben, aufzustehen, ihre Schulsachen in den Rucksack zu packen und ihm zu folgen. Wir waren fassungslos, auch Frau Majcen, unsere Lehrerin. In der Klasse breitete sich nach diesem unerklärlichen Vorfall quälende Stille aus, der Unterricht wollte nicht mehr richtig in Gang kommen. Der Vorfall bedrückte uns sehr. Wir ahnten, worum es ging, und bestürmten unsere Lehrerin mit Fragen, sie aber wich aus, sagte, sie wisse nichts, die Kinder müssten vielleicht mit ihren Eltern irgendwohin und würden sicher bald zurückkommen. In der Pause redeten wir natürlich über nichts anderes, und einer der Mitschüler verwendete den Ausdruck „Banditen“. Jene Kinder, welche die Gräben um Eisenkappel kannten, wussten von Bauernhöfen zu erzählen, von denen ganze Familien vertrieben worden waren und wo die Häuser nun leer standen. Ich wusste, dass Herr Schwarz aus dem Nachbarhaus Alt-Repl in Oberblasnitzen von Polizisten abgeholt worden war, ohne dass er je zurückgekommen wäre. Herr Schwarz hatte in der Fabrik gearbeitet und mein Vater hatte sich mit ihm sehr gut verstanden. Er hatte gern und viel fotografiert und seine Negative und Fotos selbst entwickelt. Unter anderem hatte er Fotos von den ersten Partisanen in den umliegenden Bergen gemacht.

So haben wir herumgegrübelt und überlegt, was mit den dreien geschehen würde. […]

In einem Haus in der Nähe des Hauptplatzes lebte meine Großmutter. Sie war die Mutter meiner Mutter und damals schon Witwe. Eine sehr gläubige, ruhige und freundliche Frau. Wenn ich sie besuchte, hatte sie für mich immer ein Stückchen Reindling und eine Tasse Tee oder ein Glas Saft. Ich habe sie sehr gern gehabt.

Außer die zweihundert Meter zur Kirche ging sie kaum wohin. Den ganzen Krieg hindurch hielt sie, wie viele andere in Eisenkappel, in einem kleinen Stall hinter dem Haus eine Ziege. Mein Vater mähte für sie den Steilhang, pflückte die Zwetschken und machte kleine Reparaturen am Häuschen. Mich schickte sie oft ins Geschäft. Die Großmutter konnte fast überhaupt nicht Deutsch, aber das war in unserer Gegend damals nicht ungewöhnlich. Sie interessierte sich nicht für Politik, sie sprach auch nicht darüber, aber mit der neuen Ordnung konnte sie sich nicht anfreunden, vor allem nicht mit der angeordneten neuen Art zu grüßen. Vermutlich ging sie auch deswegen kaum aus dem Haus. Weil sie es sich gewünscht hatte, ging ich zum Religionsunterricht. Das wurde von der Obrigkeit damals nicht gern gesehen, wenngleich die Nationalsozialisten die Kirche ständig für ihre Zwecke benützten. Die deutschen Soldaten hatten sogar auf ihren Gürtelschnallen den Schriftzug „Gott mit uns“.

Der Religionsunterricht fand in deutscher Sprache im Pfarrhof und in der Pfarrkirche statt. Wir waren nur wenige, die daran teilnahmen. Herr Zechner war zur damaligen Zeit Pfarrer in Eisenkappel, und als die drei Kinder an jenem Tag aus der Klasse geholt wurden, sagten wir es dem Pfarrer im Religionsunterricht. Als wir in der Kirche vor dem Altar standen und dem Pfarrer zuhörten, konnte sich einer von uns nicht zurückhalten und erzählte, was in der Schule geschehen war. Der Pfarrer hörte zu, schweigend, sein ohnehin bleiches Gesicht wurde noch bleicher, und einige Zeit stand er ganz ruhig da und starrte irgendwohin in die Ferne. Dann sagte er: „Kinder, lasst uns beten!“ Er faltete die Hände, drehte sich um, kniete vor dem Altar nieder und begann zu beten. Viele Jahre später habe ich erfahren, dass er die Partisanen unterstützt und einmal in Ebriach mit ihnen die Messe zelebriert hatte. Die drei Kinder, die abgeholt und vertrieben worden waren, sind nie wieder in die Schule zurückgekehrt.

Abgeholt und verschleppt

In unserer Gemeinde haben die nazistischen Machthaber ab dem Herbst 1942 ganze Familien von ihren Bauernhöfen vertrieben, vom Kleinkind bis zu sehr alten Personen, wenn diese nur gehen konnten. Diese gegen den immer stärker werdenden Widerstand der Bevölkerung dies- und jenseits der Karawanken gerichtete Kampfmaßnahme traf die vorwiegend bäuerliche Bevölkerung um Eisenkappel sehr stark, auch bei uns in Blasnitzen. Das Gebiet ist gebirgig, bewaldet und dünn besiedelt. Hauptsächlich handelt es sich um Bauernhöfe auf steilen Berghängen. Nur in den Tälern, in denen sich Bäche in Richtung Eisenkappel winden, stehen mancherorts mehrere Häuser nahe beieinander. Die Bevölkerung, die hier fast ausschließlich Slowenisch sprach, litt. Zum bescheidenen Leben und der alltäglichen Mühe um das tägliche Brot gesellte sich in diesen Jahren noch der wachsende politische Druck. Die Tätigkeit slowenischer Genossenschaften, Sparkassen, Kulturvereine war verboten, ihr Besitz beschlagnahmt, slowenische Bücher wurden öffentlich verbrannt oder anderswie vernichtet. All das heizte den Widerstand gegen den Nazismus an.

Ab dem Herbst 1944 fuhr ich mit der Eisenbahn in die Hauptschule in Grafenstein. […] Die Hauptschule in Grafenstein war eine Außenstelle der Hauptschule Klagenfurt, deren Gebäude bei Bombenangriffen stark beschädigt worden war. Der Unterricht erfolgte im Volksschulgebäude. Schon im ersten Halbjahr wurde der Unterricht wegen häufiger Bombenalarme beträchtlich gestört. Ganze Schwärme amerikanischer Bomber und Jagdflugzeuge, die von Stützpunkten in Italien gestartet waren, überflogen fast täglich Kärnten. Gewöhnlich lagen ihre Ziele nördlich von Kärnten. Wegen solcher Alarme hockten wir häufig im Luftschutzraum, wo der Unterricht behelfsmäßig weitergeführt wurde. Wir sangen und lasen oder hatten Stillarbeit. Wenn wir Bomben explodieren hörten, wussten wir, Klagenfurt ist an der Reihe, was uns beunruhigte und verängstigte. Viele von uns hatten in Klagenfurt [Verwandte ...].

Saßen die Schüler bei Fliegeralarm im Zug, mussten sie aussteigen und sich im Wald verstecken. Da die Eisenbahn aufgrund von Bombentreffern manchmal gar nicht fuhr, mussten Franc Kukovica und seine Schulkameraden oft auch zu Fuß nach Hause gehen. Für Franc bedeutete das eine Gehzeit von vier Stunden, seine Freunde aus Eisenkappel waren noch eine Stunde länger unterwegs.

Bald hatten alle Züge vor der Lokomotive einen Waggon mit einem Flugabwehrgeschütz vorgekoppelt. [...]

Im Herbst 1944 beobachteten Franc und seine Freunde beim Umsteigen in Kühnsdorf am Bahnhof eine Familie, die in ein Lager transportiert wurde.

Vor dem Waggon stand, nach vorne gebeugt, auf einen Gehstock gestützt, ein sehr alter Großvater von kleiner Gestalt und eine zierliche alte Großmutter, wahrscheinlich seine Gattin. Beide waren feierlich angezogen, in Dunkelgrau oder Schwarz. Er hatte einen schwarzen Hut mit breiter Krempe auf, sie ein schwarzes Kopftuch um den Kopf gebunden. Beide standen unbeweglich da, mit gesenkten Köpfen, wie versteinert. Die letzten Reisenden gingen langsam an ihnen vorbei und schauten sie verwundert an. Neben ihnen nämlich stand ein Militärpolizist mit geschultertem Gewehr, ebenso wortlos und regungslos. Am Boden, nicht weit von ihnen, waren zwei kleine Holzkoffer und zwei größere, mit einer Schnur abgebundene Schachteln abgestellt.

Der zweite Militärpolizist stand an der Treppe zum Aufgang in den Waggon und half einer jungen Mutter mit drei kleinen verängstigten und schluchzenden Kindern beim Aussteigen. Das älteste Kind war viel jünger als ich. Jedes Kind hielt in der Hand irgendeine Kleinigkeit. Der Rest war wahrscheinlich in den Koffern und Schachteln. Nach dem Aussteigen gesellten sie sich zu den beiden Alten, sie gehörten zusammen. Nun bewegte sich die Familie fort. Der Großvater und die Großmutter trugen je eine Schachtel, die junge Mutter einen Koffer, den anderen der Militärpolizist. Das kleinste Kind, einen Mutterfinger festhaltend, zappelte daneben her. So schritten sie zum Bahnhofsgebäude.

Ganz langsam gingen wir hinter ihnen her, ohne Worte, in Gedanken versunken, traurig. Jemand sagte: „Was haben die denn angestellt?“ Und ein anderer: „Das sind doch keine Banditen.“ Die Mehrheit der Schüler wusste wohl, was hier geschah.

Als ich, wieder daheim, am Abend das Erlebnis den Eltern erzählte, hörten sie mir betroffen zu. Der Vater meinte: „Sie wurden in ein Lager transportiert.“ Die Mutter fügte hinzu: „Hoffentlich wird das nicht auch uns geschehen.“

Widerstand

Staatsfeindliche Radiosender

Solange das Haus, in dem wir wohnten, keine Elektrizität besaß, hatten wir ein von einem Zwölf-Volt-Akkumulator betriebenes Radio der Firma Minerva. Mein Vater hörte immer den Londoner Sender BBC in deutscher Sprache, was streng verboten war. [...] War unser Nachbar aus dem Erdgeschoß zu Hause, der, wie mein Vater, in der Fabrik arbeitete, musste ich auf dem Gang oder zwischen den Türen stehen und meinem Vater ein Klopfzeichen geben, sobald jemand über die Treppe heraufkam. Wir wussten, dass dieser Nachbar gerne vor den Türen oder unter den Fenstern der Mitbewohner hockte und lauschte. Gewiss hatte er dafür einen Auftrag. Einmal öffnete ich schnell die Eingangstür und traf ihn damit am Kopf, ich glaube, es hat ihm ziemlich wehgetan. Ich entschuldigte mich und ging zur Toilette. Danach kam er viel seltener.

Die Radionachrichten über das Geschehen auf den Schlachtfeldern gaben meiner Mutter Hoffnung: „Es sieht so aus, als ob der Krieg bald zu Ende sein wird. Lange halte ich das nicht mehr aus!“ Mein Vater pflegte wichtige Neuigkeiten auf den Rändern der Zeitung mit irgendeiner Flüssigkeit zu notieren. War die Schrift trocken, wurde sie unsichtbar. Wahrscheinlich benutzte er Chlorlauge, mit der in der Fabrik auch die Zellulose gebleicht wurde. So manches Mal saßen wir gemeinsam im Licht der Petroleumlampe in der Küche, ich bei meinen Hausaufgaben, er bei seinen Aufzeichnungen. Um die Schrift sichtbar zu machen, musste man sie gegen die Sonne oder eine starke Lichtquelle halten. Seine Nachrichten waren für die Partisanenkuriere bestimmt, die in einem Bunker in der Nähe vom Bauernhof Zec versteckt hausten.

Erste Kontakte zu den Partisanen

Über Franz Weinzierl, einen Bauern aus Zauchen bei Rechberg, war mein Vater seit dem Herbst 1942 im Kontakt mit den damals noch wenigen Partisanen. Der Bauer überbrachte den Partisanen die Dinge, die mein Vater in der Fabrik bei den Arbeitern für sie gesammelt hatte. Weinzierl wurde, gemeinsam mit einer Anzahl von Leuten aus Zell Pfarre und den umliegenden Gräben, von der Gestapo [17] verhaftet. Er war einer jener dreizehn Kärntner Slowenen, die des Hochverrats angeklagt und im April 1943 in Wien enthauptet wurden. [18]

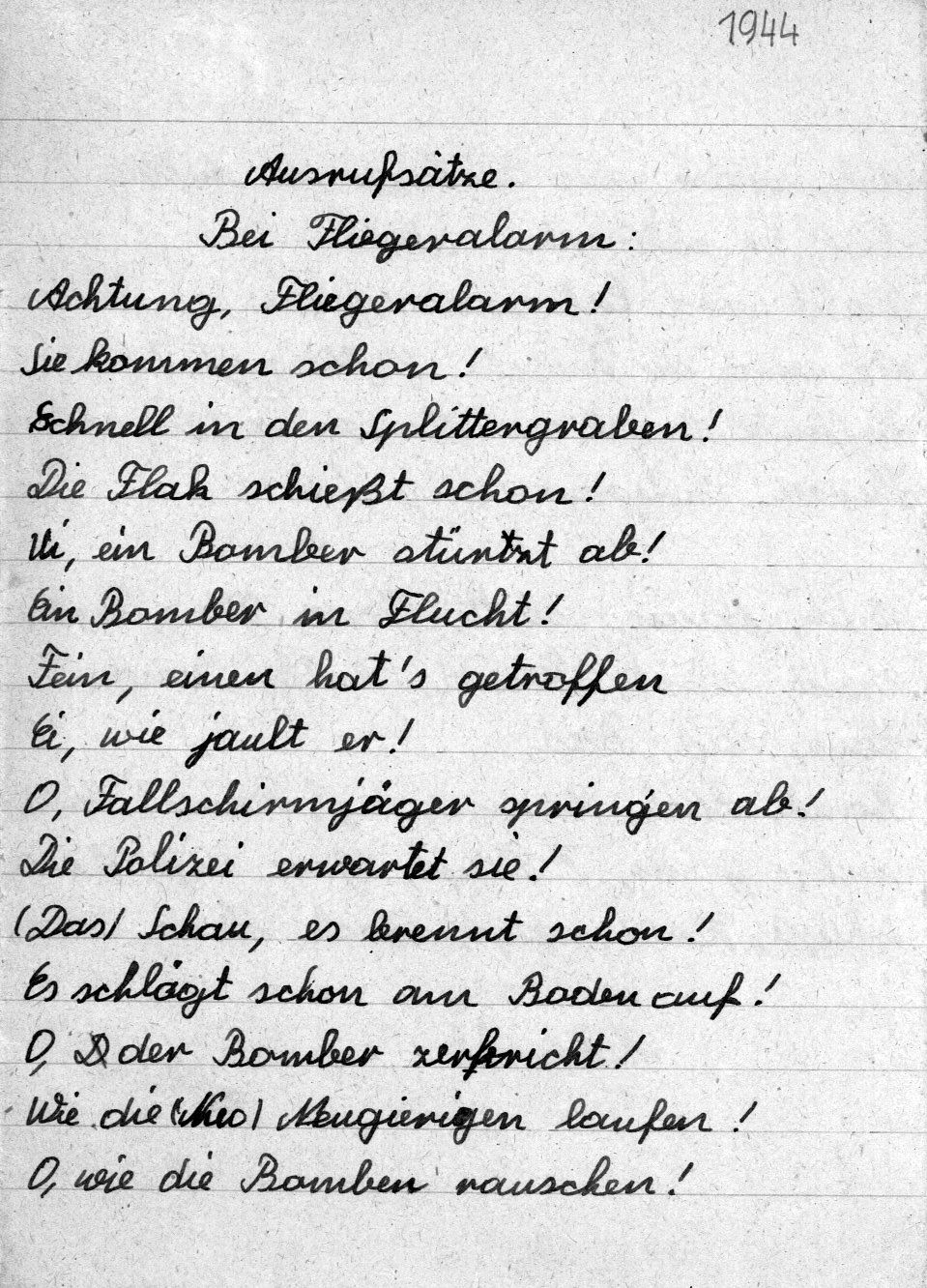

Nach seiner Verhaftung machte sich in unserer Familie Furcht breit, Mutter und Vater sprachen oft flüsternd miteinander und stellten sich die möglichen Folgen vor – immer wieder war von weiteren Verhaftungen zu hören. Da der Vater seit dem Frühling 1943 selbst mit den Partisanen in Verbindung stand und, nach nur kurzer Unterbrechung, in der Fabrik bald wieder für die Partisanen Geld und andere dringend gebrauchte Dinge sammelte, blieb die Situation in der Familie in dieser Hinsicht bis zum Ende des Krieges unverändert; irgendwie gewöhnten wir uns daran. Die Angst verblich mit der Zeit, bis wir die nächste schlechte Nachricht bekamen: Im KZ Dachau war Juri Kašnik, der Bruder meines Onkels aus Eisenkappel, gestorben. Die Gestapo hatte Herrn Schwarz mitgenommen, der beim „Alten Repl“ gewohnt hatte, auch er starb im Lager. Micka, die Schwester meines Vaters, und ihre Tochter Hedvika hatte man in ein deutsches Lager verschleppt ...

Die für die Partisanen bestimmten Sammlungen in der Fabrik waren offensichtlich sehr erfolgreich. Immer wieder trugen mein Vater und ich die gesammelten Sachen zu den Bauernhöfen Jerin, Šumi, Štok, Zec oder Šimanc, und manchmal, im Sommer, auch direkt in den Wald, wo mein Vater mit den Partisanen Treffpunkte vereinbart hatte. [...]

Von den Engländern wurden die Partisanen unterstützt, indem sie über dem Gebiet der Koschuta unter anderem Waffen und Munition aus Flugzeugen abgewarfen.

Im Dienst der Gestapo

Im Spätherbst 1944 tauchte in der Tischlerei der Zellulosefabrik ein sehr junger Mann auf, er war vielleicht 25 Jahre alt. Er war aus Oberkrain [19] und Mitarbeiter der Gestapo, der Geheimen Staatspolizei. Man traf ihn gelegentlich nicht in der Tischlerwerkstatt an, wenn er gerade in langen Spaziergängen die Umgebung erkundete, manchmal war er sogar in der Nacht unterwegs. Die Partisanen hatten meinen Vater schon lange vorher vor dieser Sorte von Leuten gewarnt. Mein Vater hatte in der Fabrik als Elektriker in allen Abteilungen zu tun, und so lernten sie sich bald kennen und plauderten miteinander. Der Spitzel suchte uns immer öfter auf und versuchte, unser Vertrauen zu gewinnen. Seine Aufgabe bestand offensichtlich darin, von uns und von anderen möglichst viel über die örtlichen Bewegungen und Aktivitäten der Partisanen zu erfahren. Meine Mutter fürchtete ihn und sagte ihm immer nur, dass sie nichts wisse, sie sei ja immer zu Hause und für Politik interessiere sie sich überhaupt nicht. Für mich hatte dieser junge Mann in der Tischlerei ein Paar Schi gemacht und sie mir zu Weihnachten geschenkt. Es waren meine allerersten Schi, doch leider konnte ich nicht lange damit fahren. Wegen der Nässe verzog sich der rechte Schi, und mit dem Schifahren war Schluss. Meine Geheimnisse hielt ich vor dem jungen Mann sorgfältig verborgen. Als Elfjähriger hatte ich schon genug Erfahrungen gesammelt, um zu wissen, was geschehen würde, wenn ich ihm nur das Geringste von den Partisanen erzählte.

Nach Absprache mit den Partisanen unterbrachen wir unsere üblichen Unterstützungstätigkeiten in dieser Zeit fast völlig. Auch die Sammelaktionen in der Fabrik hörten vorübergehend auf. Bei einer Hausdurchsuchung hätte man die Sachen bei uns gefunden, und unsere ganze Familie wäre ins KZ gekommen. Nach Vereinbarung mit den Partisanen und der Zec-Bäuerin, bei der die Partisanen wie zu Hause ein- und ausgingen, lud mein Vater den jungen Mann ein, ihn zum Zec zu begleiten. Er war sofort begeistert, und wir marschierten zu dritt los. Mein Vater brachte der Zec-Bäuerin zwei Weidenkörbe, die sie angeblich bei ihm bestellt hatte, und bekam als Lohn ein paar Liter Most und Lebensmittel. Auf diese Weise war jeder Verdacht, wir hätten etwas mit den Partisanen zu tun, von uns abgelenkt.

Der Spion redete mit uns immer slowenisch. Die Sprache sollte wohl Vertrauen zwischen uns herstellen, waren doch Gespräche in Slowenisch verboten.

Der psychische Druck auf die Menschen war damals sehr groß, besonders meine Mutter litt darunter. Auch ich spürte diesen Druck. In der Nacht wachte ich oft aus bösen Träumen auf und begann Polizei, SS und SA [19] richtig zu hassen. Obwohl das nationalsozialistische Regime zu dieser Zeit schon mit großen Problemen zu kämpfen hatte und der Krieg für Deutschland verloren war, hörten die Nazi-Propaganda und die Verheißungen vom Endsieg nicht auf.

Von den Partisanen erfuhren wir auch dies: Personen wie der junge Mann tauchen nachts, als Partisanen verkleidet, auf, bitten um Nahrungsmittel und versuchen, dies und das in Erfahrung zu bringen. Wenn sie Erfolg haben, wird die gesamte Bauernfamilie kurz darauf in ein KZ gebracht.

Ich weiß um zwei Bauernhöfe, Brežjak und Kopanz, wo nach Kriegsende niemand mehr zurück nach Hause gekommen ist.

Mitten im Winter, etwa drei Monate, nachdem der junge Mann in der Fabrik aufgetaucht war, verschwand er im Jänner 1945 so unvermittelt, wie er gekommen war. Wir hatten die Prüfung bestanden. Unsere Tätigkeit im Widerstand gegen die Nazis konnte in gewohnter, gut eingespielter Weise weitergehen. [...]

Die Wlassow-Division [20]

Etwa ein Jahr vor Kriegsende tauchte in der Fabrik eine deutsche Einheit mit Ukrainern auf, die Wlassow-Soldaten. Die ungefähr fünfzig Männer waren im Kulturhaus stationiert, wo früher immer kulturelle Veranstaltungen, Kinovorstellungen und Tanzabende stattgefunden hatten. [...] Sie wohnten im ersten Stock jenes Hauses, in dem sich die Büros der Fabriksleitung befanden. Das Haus steht noch heute, etwas erhöht im Hang über dem Fabriksgelände.

Eine kleinere Abteilung der Wlassow-Soldaten verteilte sich im Dorf Rechberg auf die Räumlichkeiten des Gasthofes Kapus und einige umliegende Bauernhöfe. Der Kommandant beider Abteilungen, ein deutscher SS-Hauptmann, wohnte beim Bvažun gegenüber dem Gasthaus. Die Einheit sollte die Fabrik vor Überfällen der Partisanen schützen. An der Brücke über die Vellach und beim Übergang über das Wehr waren Tag und Nacht Wachen postiert, ebenso am Weg, der an unserem Haus vorbei zur Fabrik führte, und dann wieder an der engsten Stelle des Tales, wo nur Platz für die Straße, den Fluss und die Schmalspurbahn war. In der Nacht patrouillierten sie zudem noch im Gelände. Beim Haus mit den Büros, in dessen erstem Stock die Befehlsstelle eingerichtet war, errichteten sie einen großen betonierten Bunker mit einem mächtigen Scheinwerfer und einem Flugabwehrgeschütz. Der Scheinwerfer war die ganze Nacht eingeschaltet und suchte alles in seinem Umkreis nach Beweglichem ab. Seinen Lichtstrahl konnte man in der Dunkelheit über unserem Haus kreisen sehen. An Stellen, von wo es leicht gewesen wäre, die Fabrik anzugreifen, an den Abhängen rundherum und über der Straße, wurde der ganze Wald abgeholzt und das Gebüsch entfernt.

Tagsüber konnten sich Einheimische und Arbeiter ungehindert bewegen, doch sobald es dunkelte, wurden Passanten sehr genau beobachtet und des Öfteren auch angehalten.

Gleichzeitig bewachten diese Soldaten auch die Baracke, in der die russischen Gefangenen untergebracht waren, sowie die Baracken mit den Frauen, die aus der Ukraine, damals ein besetzter Teil der Sowjetunion, zum Arbeitsdienst verpflichtet worden waren. Am Rande des Holzladeplatzes gab es eine weitere Baracke für die gefangenen Franzosen. All diese Menschen arbeiteten in der Fabrik. [...]

Srečko, der Partisanenkurier

Seit Anfang des Jahres 1944 gingen wir nicht mehr zum Jerin. Vermutlich war das nach der Verhaftung von Herrn Schwarz, der als Aktivist tätig gewesen war, zu gefährlich. Auch zum Šumi kamen wir selten. Dort hat mein Vater einmal im Spätherbst, im Wald versteckt, für den Besitzer und die Partisanen heimlich Schnaps gebrannt: Der Kessel stand in einem Graben, das Wasser wurde in ein Schaff gefüllt, der Rauch wurde durch ein Dach aus trockenen Ästen gefiltert, rundherum war dichtes Gebüsch. Weil das Brennholz gut trocken war, gab es auch fast keinen Rauch.

Wie ich anfangs erzählt habe, ging mein Vater schon früher, besonders aber während der Kriegszeit, zu den oben genannten und auch zu anderen Bauern in der Umgebung, um ihnen bei der Arbeit zu helfen oder um etwas zu reparieren. Da er Elektriker war, konnte er Kocher und Bügeleisen reparieren, aber er war auch in anderen Dingen sehr geschickt. Die abgelegenen Höfe hatten damals alle noch keinen elektrischen Strom, auch in den Fabrikswohnungen bekamen wir erst Ende 1943 Elektrizität. Die Weidenkörbe, die mein Vater flocht, trugen wir zu den Bauern in der Umgebung, im Winter banden wir sie auf den Schlitten. Während des Krieges verkaufte mein Vater seine Erzeugnisse nicht, sondern tauschte sie gegen Lebensmittel ein, fehlte es doch nach dem Jahr 1942 an allem. Auf diese Weise hatten wir an manchem Tag auch etwas Besonderes auf dem Tisch. Im Sommer half mein Vater bei der Mahd, im Herbst bei der Obsternte. Ich freute mich immer, wenn er mich mitnahm, da konnte ich ein bisschen helfen und bekam eine Jause.

Bei den Bauern gab es zur Jause selbstgebackenes Roggenbrot mit Butter. Geselchtes oder gekochtes Fleisch bekamen wir nur sehr selten, eher gab es ein Stückchen Speck. Was aber immer auf dem Tisch stand, war Milch, im Sommer saure Milch.

Alle wussten, dass mein Vater immer den Bauern bei der Arbeit half, so war auch sein ständiges Kommen und Gehen nicht verdächtig. Er konnte leichter als andere mit den Partisanen in Verbindung bleiben. Obwohl ich oft an Treffen beim Šimanc, beim Zec oder im Wald dabei war, durfte ich bei den vertraulichen Gesprächen nicht zuhören. Damit mir nicht langweilig wurde, beschäftigte sich Srečko mit mir, ein sympathischer zwanzigjähriger Partisan, der aus Ljubljana [21] kam. Er erzählte mir immer etwas, fragte mich nach der Schule und nach Neuigkeiten von zu Hause. Wegen der Umstände hatte er seine Ausbildung im Lehrerseminar in Ljubljana noch nicht beenden können. Seine Redeweise konnte ich nicht immer verstehen, da er ein sehr schönes Schriftslowenisch sprach, das mir aber fremd war. Von ihm lernte ich Ausdrücke, die es in unserem örtlichen slowenischen Dialekt nicht gab, zum Beispiel, dass man für „zid“ (Mauer) auch „stena“ (Wand) sagen kann, für „radl“ auch „kolo“ (Fahrrad), für „dečva“ (Dirndle) auch „dekle“ (Mädchen) ... er kannte aber auch viele Worte nicht, die uns hier geläufig waren, wie „mračnik“ für „etopir“ (Fledermaus). Ich habe mich sehr gern mit ihm unterhalten. Wenn wir uns trennten, erinnerte er mich immer an die Heimlichkeit unseres Tuns und erklärte mir eindringlich, was uns geschehen könnte, wenn das in falsche Ohren gelange. So lernte ich zu schweigen und war stolz, Mitwisser großer und gefährlicher Geheimnisse zu sein.

Meine Arbeit als Kurier

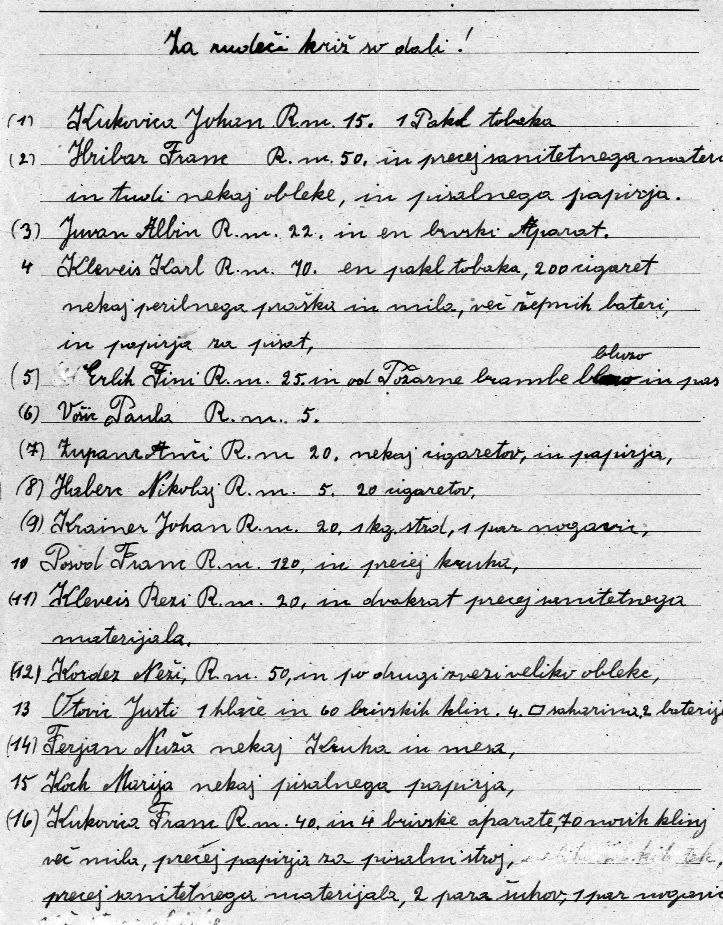

Manchmal musste mein Vater auch an Sonntagen in der Fabrik arbeiten. Ab und zu wurde er woanders hingeschickt. In solchen Fällen musste ich allein die Milch holen gehen. Es gab einen genauen Plan, wann ich bei welchem Bauern die Milch holen musste. Ich ging also jede Woche zwei- oder dreimal. Im Jahr 1944 war ich des Öfteren allein unterwegs. Zweimal begleitete mich ein Freund, das erste Mal gingen wir zum Šimanc, das zweite Mal zum Zec, der weiter weg war. Der Freund begleitete mich auf Wunsch meines Vaters. Weil wir beim Zec auf die Milch warten mussten – manchmal entwischten die Kühe von der Weide –, war es schon dunkel, als wir nach Hause kamen. Seine Mutter schimpfte mit uns und erlaubte ihm nicht mehr, mich zu begleiten. Auch selbst wollte er nicht mehr so lange Fußmärsche unternehmen. Mein Vater hatte genau das erreicht, was er beabsichtigt hatte: Niemand sollte irgendeinen Verdacht schöpfen, wenn ich allein zu den Bauern ging. Wenn ein Treffpunkt verabredet war, legte er mir in die Milchkanne, die zwei Liter fasste, viel von dem hinein, was er in der Fabrik für die Partisanen gesammelt hatte – Geld, Batterien, Verbandzeug, Medikamente usw. –, und ich trug die Dinge zu den betreffenden Bauern. Auf dem Rückweg hatte ich immer Milch in der Kanne. Diesen Dienst als Kurier leistete ich bis zum Ende des Krieges, auch in der Zeit, als mein Vater schon bei den Partisanen war. Etliche Jahre nach dem Tod meines Vaters fand ich zufällig eine Liste „Für das Rote Kreuz haben gespendet ...“ mit Namen und Art der Spende. Die meisten dieser Leute kannte ich, sie lebten in der näheren Umgebung, in Rechberg und sogar in der Nachbargemeinde in der Ortschaft Goritschach. Ich habe diese Liste als Erinnerungsstück aufbewahrt, nur schade, dass kein Datum auf ihr verzeichnet ist.

Angst

Beim Erledigen meiner Kurierdienste fühlte ich in meinem Körper oft eine plötzliche Spannung, mir wurde so heiß, dass ich schwitzte, mein Herz pochte, ich fühlte es im Hals, lähmende Angst befiel mich. Gewöhnlich dann, wenn ich, meine Zweiliterkanne vollgefüllt mit verschiedenen Sachen für die Partisanen, am Wachposten vor der Vellachbrücke vorbei musste. Mit vollem Rucksack ging ich nie über die Brücke. Den ersten Wachposten bei dem Pferdestall und den Garagen konnte ich auf dem Steg jenseits der Bahnlinie umgehen, den Wachposten vor der Brücke aber nicht. An ihm musste ich vorbei, wenn im Bachbett zu viel Wasser war und ich die Vellach nicht schon ein paar hundert Meter vor der Brücke queren konnte, um auf die Straße zu gelangen. Deshalb waren die Sachen in der Milchkanne so ausgewählt, dass sie notfalls einer Kontrolle standhalten konnten.

Trotzdem jagte mir die aufsteigende Angst die verschiedensten Gedanken durch den Kopf. Ich erinnerte mich an die ständigen Warnungen des Partisanen Srečko, an die der Mutter und des Vaters. In Gedanken wiederholte ich die vorbereitete Ausrede für den Fall einer Kontrolle, spürte aber im Unterbewusstsein, dass man mir nicht glauben würde, wenn ich sagte, dies alles müsse ich zum Beispiel zum Zec tragen, weil es die Bäuerin bestellt habe. Die Angst wuchs, ich sah mich bereits im Gefängnis. Sobald ich die Brücke überquert hatte, ließ die Spannung nach, der Mut kehrte zurück, die Angst wurde bald von einer Art Stolz abgelöst. Dieser Ablauf wiederholte sich jedes Mal, wenn ich auf meinem Kuriergang mit voller Milchkanne, dem Sammelergebnis, über die Brücke musste. Nachträglich wundere ich mich, wie ich das alles getan und dieser nervlichen Belastung standgehalten habe.

Man sagt, die Angst hat viele Gesichter. Ich habe mehrere davon erlebt.

Im Herbst 1944 weidete beim Zec der sehr bösartige Stier eines Bauern aus dem Tal, vermutlich, damit er die drei Kühe besame. Die Bäuerin hatte mit ihm größere Probleme, einmal verletzte er sie sogar und warf sie fast zu Boden. [...] Der Stier war groß, sehr kräftig, vertrug keinen fremden Menschen, stieß gegen den Zaun, brüllte, schnaubte, grub die Erde um. Kurzum, er benahm sich solcherart, dass er damit jeden, der ihn wütend erlebte, verängstigte und einschüchterte. Er brüllt schon wieder, sagte ich mir, wenn ich ihn schon von weitem hörte; ich hatte fürchterliche Angst.

An einem Herbstnachmittag war ich wieder auf dem Weg zum Zec. Das letzte steile Wegstück hinter mir lassend trat ich aus dem Wald heraus und näherte mich der Zauntür, von wo der Weg zum Anwesen durch die Weide verlief. Ich erblickte am nahen Wassertrog den Stier, und gleichzeitig er mich. Sofort begann sein Tanz. Er wütete immer heftiger und machte sich am Zaun zu schaffen. Wenige Meter vor dem Zaun hielt ich an, stand still, als ob ich Wurzeln in den Boden geschlagen hätte, und starrte verängstigt zum Stier. Wie könnte ich nur an ihm vorbeikommen, überlegte ich und fürchtete, der Stier werde den Zaun niederreißen. Deshalb zog ich mich hinter einen Felsen zurück. Dort hockend wartete ich vergebens. Der Stier wusste, wo ich war, und hörte nicht auf zu brüllen. Ich trat wieder hervor, ging den Weg in den Wald zurück, bis mich der Stier nicht mehr sehen konnte. Damit hatte ich ihm meinen Rückzug signalisiert. Auf der Westseite der Weide schlich ich nun, unsichtbar für den Stier, weiter, bis ich das Anwesen gegenüber sehen konnte, und lief dann über die schmälste Stelle der Weide zum Wohnhaus. Als ich mein Erlebnis der Bäuerin erzählte, merkte ich, dass ich ihr leid tat. Sie verstaute das Mitgebrachte, holte die Kühe, die schon vor dem Stall warteten, und ließ sie herein. Als sie so viel Milch gemolken hatte, dass meine Kanne voll war, ging sie hinaus und schaute nach dem Stier. Er stand nahe dem Stall. Sie ließ ihn in einen anderen Raum und sperrte gut ab. Nun getraute ich mich, den Weg über die Weide zu nehmen.

Im Wald war es schon dunkel. Im steilen Wegstück erblickte ich unweit vom Wegrand ein unnatürliches Licht in Tellergröße. Noch vom Erlebnis mit dem Stier verängstigt, begann mein Herz zu rasen, die Angst kroch mir in alle Glieder. Wieder stand ich wie angewurzelt da und starrte die Erscheinung an. Weil sich das Licht nicht veränderte oder bewegte, entschloss ich mich, die Stelle zu umgehen. Heim musste ich ja. Kaum trat ich in den Steilhang, verschwand das Licht. Ich erinnerte mich an Erzählungen älterer Leute von solchen Erscheinungen, fasste Mut und schlich langsam näher, immer bereit zu flüchten. Bald konnte ich in der Dunkelheit die Umrisse eines großen Baumstrunks ausmachen. Aus der Nähe konnte man auf dem „Stor“ [22] wieder ein schwaches Leuchten sehen. Der Wald war mir noch immer unheimlich, aber Angst hatte ich keine mehr. Das Betasten des Stors ergab, dass er stark verwest, von Moos und Schimmel überzogen war. Ich atmete auf, sprach mir wieder Mut zu und eilte heim.

Die Mutter war schon in Sorge, ich hatte viel länger gebraucht als sonst. Den Eltern erzählte ich alles, auch von meiner großen Angst. Der Vater hörte wortlos zu. Der Mutter hatte ich es zu verdanken, dass ich nun längere Zeit nicht mehr zum Zec musste. Sie erklärten mir auch das Leuchten am Stor. Bei Verwesung und Zerfall wirkt ein chemischer Prozess, der dabei entstandene Phosphor verursacht ein Leuchten, wenn ein Licht im richtigen Winkel darauf scheint. Es war wohl der Mond schuld, dessen Licht durch Baumzweige den Weg zum Stor gefunden und einen Teil zum Leuchten gebracht hatte.

Der Vater schließt sich den Partisanen an

Gegen Ende des Krieges gab es in der Fabrik nur noch drei Elektriker, Arbeit jedoch im Überfluss. Trotzdem wurde mein damals 45-jähriger Vater im Februar 1945 zu einer militärischen Einheit einberufen. Welche das war und wohin er würde gehen müssen, war noch nicht bekannt. Er sollte sich bei einem der Militärkommanden in Klagenfurt melden. Sofort nahm er Kontakt zu den Partisanen auf. Sie verabredeten sich, ihn abzuholen und, zu unserer Sicherheit, „unter Gewaltanwendung“ mitzunehmen. Zwei Tage später, es war schon dunkel, kamen fünf Partisanen zu uns. Zwei bezogen vor und hinter dem Haus Wache, einer kam in unsere Wohnung, die anderen beiden befahlen den übrigen Hausbewohnern, ihre Wohnungen eine Stunde lang nicht zu verlassen. Da mein Vater fertig angezogen und der Rucksack schon gepackt war, ging alles sehr schnell. Es dauerte knappe zehn Minuten, und mein Vater verschwand mit den Partisanen in der Dunkelheit. Obwohl wir es gewusst hatten und alles vereinbart gewesen war, saßen meine Mutter und ich am Küchentisch und weinten. Eine Nachbarin, die durch das Fenster gesehen hatte, dass die Partisanen meinen Vater mitgenommen hatten, kam kurz darauf zu uns gelaufen. Später wurde uns klar, wir gut es gewesen war, dass sie uns in unserer Trauer und weinend vorgefunden hatte. Am Morgen meldete meine Mutter in der Fabrik, dass der Vater nicht zur Arbeit kommen könne, weil ihn die Banditen entführt hätten. Der Zuständige in der Fabrik leitete dies an die Polizei weiter, und noch am Vormittag kam die Polizei in Begleitung des SA-Mannes Wagendorfer, dem Beamten in der Fabrik, und verhörte meine Mutter und mich einzeln. Ich erinnere mich noch gut daran, dass Wagendorfer mich gefragt hat, warum ich dem Banditen nicht den großen Wecker an den Kopf geworfen hätte, worauf ich ihm antwortete, ich hätte zu große Angst vor der Maschinenpistole in seiner Hand gehabt. Auf die Frage, ob noch jemand etwas von der nächtlichen Aktion gesehen habe, gab meine Mutter den Namen jener Nachbarin an, die gleich zu uns gekommen war. Diese beschrieb den Polizisten bis in alle Einzelheiten, was sie in der Nacht gesehen hatte. Natürlich wurden auch die anderen Hausbewohner befragt. Am nächsten Tag verhörten sie uns ein weiteres Mal, dann aber ließen sie uns in Ruhe.

Im Februar 1945 endete kriegsbedingt der Unterricht in der Hauptschule in Grafenstein. Der Krieg ging dem Ende zu. Ich blieb zu Hause. Lange Ferien begannen.

In der Fabrik übernahm nun mein Onkel Johann, der im gleichen Haus wohnte, die heimlichen Sammlungen für die Partisanen. Ich trug die Sachen weiterhin in meiner Milchkanne hinauf, meist zum Zec. Die alte Zec-Bäuerin war eine sehr nette und freundliche ältere Frau. Sie sagte mir jedes Mal, wenn ich die Sachen brachte und Milch holte, wann ich wiederkommen solle. Dass mein Vater nur zehn Minuten vom Zec entfernt im Bunker der Kuriere hauste, erfuhren meine Mutter und ich erst nach Kriegsende. Der Vater ging dann mit mir hinauf in den Wald und zeigte mir den Bunker: eine kleine hölzerne Hütte, in der höchstens sechs Leute Platz hatten, in einem nahezu unzugänglichen Teil des Waldes inmitten eines Dickichts junger Fichten. Auch war ein Loch in den Hang gegraben worden, in dem bestimmte Dinge aufbewahrt wurden. Nachdem mein Vater von den Partisanen „entführt“ worden war, trafen meine Mutter und ich ihn nur zweimal im Wald, nahe beim Zec. Ich weiß noch, wie sich mein Vater damals beklagte, dass er schlecht schlafe und dass ihm wegen der vielen Fußmärsche die Füße wehtäten.

Viele Jahre danach ging ich mit meiner Frau Slavka hinauf zum Šimanc, zum Zec und bis zum Štok. Der Šimanc-Hof ist heute eine Ruine, die Wiesen verwachsen. Beim Zec wird das Wohnhaus instand gehalten, weil es von Jägern benutzt wird, und manchmal hält sich auch der Besitzer dort auf. Die Wiesen rund ums Haus werden beweidet. Auch beim Štok lebt niemand mehr; das Wohnhaus beherbergt manchmal Jäger, die Nebengebäude zerfallen, die Wiesen verwildern.

Wie der Krieg bei uns zu Ende ging

Die Partisanen vertreiben die Wlassow-Einheit

An einem schönen Frühlingstag, es war der 8. Mai 1945, betrat am frühen Abend ein junger Partisanenoffizier überraschend unseren Wohnblock. Er klopfte an alle Wohnungstüren und rief die Leute auf den Gang heraus. Er riet uns, nicht in die Nähe der Fabrik zu gehen, da es dort möglicherweise zu einer Schießerei kommen würde; zu unserer persönlichen Sicherheit sollten wir am besten überhaupt daheim bleiben. Er erzählte uns, dass Partisaneneinheiten nach Kärnten vorrückten und dass der Krieg fast vorbei sei. Dann verschwand er wieder im Wald. Wir waren alle sehr aufgeregt, liefen auf dem Gang hin und her, rätselten, was wohl geschehen würde, und schauten immer wieder vom Balkon hinüber zur Fabrik, die von den Wlassow-Soldaten bewacht wurde. Es war noch hell, als es zu krachen anfing. Zuerst hörten wir nur einzelne Schüsse, doch bald wurde aus verschiedensten Waffen geschossen. Kurz darauf waren explodierende Geschützgranaten zu hören. Am Anfang sahen wir auch kurze Zeit den Scheinwerfer strahlen. Die hohen Fichten verdeckten den Blick auf die knapp einen Kilometer entfernte Fabrik. Der Onkel fürchtete, aus den Zisternen könne Chlor entweichen, dann wären auch wir in Gefahr. Mindestens zwei Stunden lang war die Schießerei zu hören. Wir waren überzeugt, dass die Wlassow-Soldaten gefangen genommen oder mit denen geflohen waren, die ihnen aus Miklauzhof mit Geschützen zu Hilfe gekommen waren. Es müssen sehr viele Partisanen am Angriff auf die Fabrik beteiligt gewesen sein.

Es herrschte nun die allgemeine Meinung vor, dass der Krieg für uns vorbei sei. Onkel Johann holte die Hitlerfahne, die wir an Feiertagen ausgehängt haben mussten, vom Dachboden, entfernte aus deren Mitte den weißen Kreis mit dem Hakenkreuz und nachher noch den schwarzen Teil der Fahne. Niemand sagte ein Wort, wir sahen ihm nur zu. So ging bei uns das Großdeutsche Reich zu Ende. [...]

Am nächsten Tag fanden Franc und die Nachbarsbuben die Fabrik verlassen vor – weder Soldaten noch Arbeiter waren zu sehen, doch stießen sie auf einige tote Soldaten und Partisanen.

Zu unserer Überraschung begegneten wir auf halbem Weg dem leitenden Fabriksbediensteten, Chef der Holzabteilung und SA-Mann Wagendorfer – im Jagdgewand, mit der Jagdflinte und einem Rucksack auf dem Rücken. Das war jener Mann, der mich verhört hatte, nachdem mein Vater zu den Partisanen gegangen war. Wagendorfer war in großer Eile. Wir wussten nicht, ob wir ihn nun grüßen sollten oder nicht. Anstelle des angeordneten Grußes „Heil Hitler“ sagten wir dann nur „Guten Morgen“. Später wurde bekannt, dass er sich längere Zeit im Obirgebiet [23] in einem für ihn vorbereiteten aufgelassenen Bergwerksstollen versteckt gehalten hatte, bevor er nach Hause ins Steirische verschwand. [...]

Auf dem Weg nach Hause schwiegen wir, jeder in seine eigenen Gedanken versunken; die einsamen Toten hatten uns erschüttert. Wir fühlten, dass sich über Nacht alles verändert hatte. Später habe ich erfahren, dass auf der anderen Seite des Übergangs über das Wehr noch ein toter Wlassow-Soldat gelegen war. Am Nachmittag haben die Dorfbewohner von Rechberg alle Toten abgeholt und auf dem dortigen Friedhof begraben. [...]

Partisanen marschieren auf Klagenfurt zu

Am nächsten Nachmittag ging ich allein hinauf zum Zec und hoffte, meinen Vater zu finden. Ich traf ihn an, als er mit seiner Kuriergruppe gerade Stroh, Bänke, Tische, und was sonst noch von der vergangenen Nacht übriggeblieben war, wegräumte. Er erzählte mir, dass die Gruppe der Kuriere die Nachricht erhalten hatte, eine starke Partisaneneinheit werde auf dem Weg nach Klagenfurt die Wlassow-Soldaten in der Fabrik und im Dorf entwaffnen. [...] Die Kuriere hatten den Auftrag, die Partisanen sofort nach ihrer Überquerung der Vellach in Empfang zu nehmen und ihnen als Führer zur Verfügung zu stehen. Auf dem Zec-Hof, im Bergkessel, wo man sich leicht verteidigen konnte, und beim Bukovnik waren für sie Übernachtungsmöglichkeiten bereitgestellt. Gekocht wurde im Freien, für die Maultiere und Pferde war genug Heu und Stroh vorhanden. Wegen des Kampfes, der bis in die Nacht hinein dauerte, blieb den Partisanen nur wenig Zeit, sich auszuruhen. Die Nacht war schnell vorbei, und sie machten sich auf den Weg nach Klagenfurt. In der Morgendämmerung waren alle schon wieder unterwegs. Auf Waldwegen führten die Kuriere sie nach Gallizien, wo es zu einem Zusammenstoß mit Deutschen und Wlassow-Soldaten kam. Es wurden 78 Gefangene gemacht, die Übrigen flohen. [...]

Ich erfuhr, dass am 8. Mai 1945, als das Kriegsende ausgerufen wurde, beim Kampf um die Fabrik zwei Partisanen verwundet worden waren. Sie erlagen beide ihren Verletzungen, einer beim Zec, der andere beim Bukovnik. Die Kämpfe hatten also vier Opfer aus den Reihen der Partisanen gefordert, alle liegen auf dem Friedhof in Rechberg begraben. Der Verband der Kärntner Partisanen hat ihnen ein würdiges Denkmal errichtet. Die Gräber der Wlassow-Soldaten sind auf dem Friedhof nicht mehr zu finden.

Bevor ich am Abend nach Hause ging, bat mich mein Vater, der Mutter zu sagen, auch er werde nun bald heimkehren, der Krieg sei ja wohl zu Ende. Und wirklich, etwa eine Woche nach dem 8. Mai 1945, dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, kam er nach Hause. [...]

Nach Kriegsende zogen etwa 10.000 Soldaten des faschistischen kroatischen Ustascha-Regimes, das mit dem Deutschen Reich kollaboriert hatte, sowie Zivilisten auf ihrer Flucht in Richtung Norden bei Bad Eisenkappel vorbei und hielten am Ufer der Vellach in der Nähe von Franc Kukovicas Wohnhaus Rast.

Der Tod meines Schulfreundes

[...] Wie schon oft machten wir uns zu fünft auf den Weg über den Bach und die Straße zu den Wiesen und Weideplätzen. Wir wussten, wo man die Vellach am leichtesten überqueren konnte. Weil im Bachbett nicht viel Wasser war, hüpften wir über die großen Steine und kamen trocken am anderen Ufer an. Mit meinem Freund hatte ich schon oft den Fluss auf diese Weise überquert, wenn wir bei seiner Großmutter Milch holten. Im Gebüsch an der Straße, in der Nähe des Bachbettes, fanden wir die ersten Spuren der Leute, die hier durchgezogen waren. Offenbar hatten dort viele ihre Notdurft verrichtet. Um die vielen Häufchen herum lag schönes, uns unbekanntes Papier: Geldscheine! Einen davon, der nicht beschmutzt war, sahen wir uns genauer an. Wir konnten darauf das Wort „Kuna“ entziffern, also war es kroatisches Geld. Obwohl wir die Weide und die Wiesen durchstreiften und in den Gebüschen herumstöberten, konnten wir nichts Brauchbares finden. Keine Waffen, nur etwas Munition und Granaten, zerrissene Kleidung, die knöchernen Überreste eines Pferdes, ein paar andere Dinge ohne Bedeutung. Das ganze Gelände war völlig zertrampelt, wir fanden die Feuerstellen, deren Schein wir in der Nacht gesehen hatten. Wir stocherten mit einem Stock drin herum, und da war sogar noch etwas Glut. Als wir schon auf dem Heimweg waren, fanden wir in der Nähe der Straße einen Haufen runder, bauchiger Gegenstände aus Eisen, sie sahen aus wie Teller. Wir wussten nicht, dass es Minen waren. Die Ustascha-Soldaten hatten wohl gedacht, sie würden sie nicht mehr brauchen, und hatten sie einfach abgeladen und liegen gelassen. Lange standen wir davor, betrachteten die fremdartigen Dinge und rätselten über deren Verwendungszweck. Zuletzt setzte sich die Meinung durch, es handle sich gewiss um gefährliches Kriegsmaterial, das man lieber nicht anfassen sollte.

Nun trennten wir uns. Mit dem Freund, dem die Großmutter – sie lebte allein in einer Keusche [24] oberhalb dieses Geländes – eine Kanne Milch für daheim mitgegeben hatte, machte ich mich auf den Heimweg. Die anderen drei blieben noch. Wir überquerten den Bach und die mit Sträuchern bewachsene Wiese. Als wir nicht mehr weit von unserem Wohnhaus entfernt waren, hörten wir aus der Richtung, aus der wir herkamen, das laute Krachen einer Explosion. Wir rannten zu unserem Haus und gaben davon Bericht. Bald darauf hörten wir lautes Schreien. Šmaher Lekši, einer der drei Freunde, kam auf der Bahnstrecke in Richtung Alt-Repl angerannt, um den Vorfall zu melden. Wir ahnten sofort: Es ist etwas Schreckliches geschehen. Nachschau zu halten, wurde uns von den Müttern verboten.

Später erfuhren wir den Hergang des Unglücks: Stanko Juvan fand ein großes eisernes Ei, eine Eierhandgranate – oder hatte er eine der Minen mitgenommen? –, hantierte daran herum und brachte sie zur Explosion. Edi Županc stand ihm gegenüber, Lekši etwas weiter weg hinter Stanko. Es krachte. Stanko war sofort tot. Sein Brustkorb wurde zerfetzt, das Gesicht arg zugerichtet, beide Hände fehlten. Edi wurde verletzt vom Unfallort ins Krankenhaus gebracht und lag lange dort. Er behielt für den Rest seines Lebens dunkle Vertiefungen im Gesicht und auf dem Körper. Lekši war nichts passiert, er rannte nach Hause, um Hilfe zu holen. Stankos um einige Jahre älterer Bruder Hanzi und sein Vater eilten mit einem zweirädrigen Wägelchen zur Unglücksstelle. Noch kürzlich erzählte mir Hanzi, dass er, wenn er an der Unglücksstelle vorbeikommt, noch immer seinen toten Bruder vor Augen hat. Er kann diesen Anblick nicht vergessen. Den toten Sohn und Bruder wickelten sie in ein Leintuch, legten ihn auf das Wägelchen und führten ihn auf der Straße, über die Vellachbrücke in der Nähe des Lesnik-Bauern und dann auf dem Fuhrweg heim. Beide weinten die ganze Strecke.

Nach diesem Unglück durfte ich mich ohne Erlaubnis der Mutter lange Zeit nicht mehr vom Haus entfernen.

Auf Stankos Grabstein auf dem Friedhof in Rechberg steht geschrieben, dass er am 14. Mai 1945 gestorben ist. [...]

Trotz Kriegsende war die Gefahr noch nicht vorüber, da zehntausende deutsche Soldaten nach Kärnten drängten, um sich den Engländern zu ergeben. Zwei Partisanenkuriere, darunter Francʼ Freund Srečko, wurden bei einem Aufeinandertreffen mit flüchtenden Ustascha-Einheiten getötet. Personen, die als Nazi-freundlich galten oder von Nachbarn denunziert wurden, wurden von den Partisanen verhaftet.

Man schlägt sich durch

[...] Unser tägliches Leben verlief noch nicht in geordneten Bahnen. Es dauerte mehrere Wochen, bis in den Kaufhäusern wieder etwas zu bekommen war, die Schmalspurbahn wieder an uns vorbeiratterte, in der Fabrik wieder Leben Einzug hielt, Kohle, Schwefel, Chlor, Kalk und andere Rohstoffe angeliefert und die Arbeiter zur Arbeit gerufen wurden. Die ersten Nachkriegswochen überlebte jeder, wie er eben konnte. In unserem Keller waren noch etwas Fett, Kraut, Kartoffeln und Äpfel, auf dem Dachboden hing ein wenig Speck von dem im Herbst gestochenen Schwein. Milch, Butter, Fleisch, Mehl und andere notwendige Lebensmittel brachten der Vater und ich in kleinen Mengen von den Bauern mit. Mit bescheidener Ernährung überbrückten alle Familien die Zeit der Knappheit. [...]

So trug ein ehemaliges Militärpferd, das eine Zeitlang durchgefüttert und schließlich geschlachtet und in der Nachbarschaft verteilt wurde, ebenso zu den kargen Mahlzeiten bei wie Regenbogenforellen aus der Vellach, die Franc und sein Vater verbotenerweise mit den liegengebliebenen Handgranaten fischten.

Die Engländer übernehmen das Sagen

Erst nach dem Abzug der Partisaneneinheiten aus Kärnten, also nach dem 20. beziehungsweise 23. Mai 1945, haben die Engländer [25] ihren Stützpunkt in Eisenkappel im Gregorhof und in der Schule eingerichtet. Von dort kamen sie oftmals auch bis zur Fabrik, meist nicht in dienstlicher Angelegenheit, sondern in ihrer Freizeit. Sie hatten herausgefunden, dass in der Nähe der Fabrik, zwischen dem großen Holzlagerplatz und dem fabrikseigenen Gemüsegarten, nur fünf Minuten von unserem Haus entfernt, ein großer Fußballplatz war. Sie kamen meist nachmittags mit ihren Autos. Es waren genug Männer, um zwei Mannschaften zu je sechs oder mehr Spielern zu bilden. Meiner Meinung nach spielten sie gut, und vor allem spielten sie laut.

Die Mutter kümmerte sich zu Hause um die Hühner, die Hasen und unser Schwein. Wir hatten einen kleinen Acker und einen ziemlich großen Gemüsegarten und konnten so viel Kartoffeln anbauen, dass es für unseren Bedarf reichte. Ich musste bei allen anfallenden Arbeiten helfen, auch hackte ich Holz, schlichtete es und sorgte dafür, dass in der Küche immer genug in der Holzkiste vorrätig war. Vom Brunnen vor dem Haus trug ich das Wasser hinauf in den ersten Stock, in der Küche standen immer zwei volle Eimer. Wenn ich Ferien hatte, kümmerte ich mich ganz allein um die Hasen. Ich hatte einen kleinen Korb, den mein Vater extra für mich geflochten hatte, und eine Sichel, die ich nicht gut schärfen konnte. Ich ging bis zum Fußballplatz, wo ich am Waldrand und an den Rändern des Gartens saftiges Gras für die Hasen fand.

Sobald ich bemerkte, dass die Engländer mehrmals in der Woche kamen, um Fußball zu spielen, schlug ich diese Richtung noch öfter ein. Ging ich den Steig an der Eisenbahnlinie entlang, konnte ich nach zweihundert Metern schon sagen, ob sie da waren. Dann beschleunigte ich den Schritt, schnitt unterwegs gerade so viel Gras, dass der Boden des Korbes bedeckt war, legte die Sichel drauf und stellte den Korb am Rand des Spielfeldes so ab, dass die Spieler sehen konnten, was darin war. Zwischendurch schnitt ich immer wieder ein bisschen Gras. Wenn keine anderen Kinder beim Spielfeld waren, stand ich allein in der Nähe des Tores, holte den Ball, wenn er zu weit weg flog und in den Gemüsegarten kollerte, und warf ihn zurück auf das Spielfeld. Ich hatte immer gern Ball gespielt, aber jetzt war nicht nur der Ball die Ursache für meine Begeisterung. Nach dem Spiel aßen die jungen Soldaten immer noch eine Kleinigkeit und gingen dann zum Bach, um sich zu waschen. Ich bekam immer irgendeine Süßigkeit, meist war es Schokolade oder Kaugummi; beides gehörte zu den sehnlichsten Kinderwünschen. Diese Erlebnisse hütete ich als mein Geheimnis, nicht einmal zu Hause erzählte ich davon.

Am Morgen des 24. Mai 1945 blieb vor unserem Haus ein Jeep stehen. Drei bewaffnete englische Soldaten stiegen aus, nur der Fahrer blieb im Auto. Wir waren alle drei in der Wohnung und hatten noch nicht einmal gefrühstückt. Es klopfte an der Tür, und die englischen Soldaten traten ein. Sie wussten genau, in welcher Wohnung wir lebten. Der Kommandant grüßte, fragte, ob mein Vater der Partisan Mister Kukovica sei, erklärte, er müsse seine Waffen und die Munition abgeben, und die Wohnung würde durchsucht werden. Mein Vater war nicht überrascht, er wusste, dass die Engländer den Kärntner Partisanen die Waffen abnahmen und dass die Freundschaft und Zusammenarbeit, die es während des Krieges gegeben hatte, vorbei war. Das Gewehr lag schon in der großen Lade des Schlafzimmerschranks bereit. Zwei Pistolen mit Munition hatte er vorsichtshalber schon Tage zuvor in der Holzhütte versteckt. In dieses Geheimnis hatte er mich auch eingeweiht.

Der Vater ging mit dem Kommandanten ins Schlafzimmer und übergab ihm das Gewehr. Die beiden anderen Engländer öffneten die Schranktüren, schauten unters Bett und durchsuchten alles. Einer der Soldaten fand mein Luftdruckgewehr und wollte es mitnehmen. Mit einer kleinen Papierscheibe und mit einem Bolzen stürzte ich auf ihn zu und deutete ihm, er solle das Gewehr in der Mitte aufklappen. Ich versuchte ihm beizubringen, dass dies nur mein Spielzeug sei. Irgendwie verstand er, was ich ihm sagen wollte. Er begriff, dass wir mit dem Bolzen nur auf Zielscheiben schossen und dass dies kein echtes Gewehr war. Er gab es mir auf Anordnung des Kommandanten zurück. Ich wischte mir die Tränen aus den Augen und freute mich, dass es so gut ausgegangen war. Die Engländer verabschiedeten sich höflich und fuhren davon. Sie hatten ihren Auftrag ausgeführt. [...]

Nachtrag

[…] Ich bedaure, dass ich mit dem Vater über die Kriegsjahre später nicht mehr reden konnte. Im September 1945 ging ich von daheim weg und kam in ein Heim und aufs Gymnasium im slowenischen Radovljica, von wo ich, wegen der geschlossenen Grenzen, erstmals 1948 heimkehrte. Inzwischen war mein Vater im Mai 1946, während der Arbeit in der Zellulosefabrik Rechberg, tödlich verunglückt.

[1] Historische deutsche Bezeichnung für die slowenische Sprache, besonders in Österreich.

[2] Alter Ausdruck für den meist erhöht stehenden Lehrertisch.

[3] Gebirgszug in den südlichen Kalkalpen; entlang des Hauptkamms befindet sich die Grenze zwischen Österreich (Kärnten) und Slowenien (Oberkrain).

[4] Die Dialektausdrücke Zecker, Zegger, Zegern oder Zöger (und ähnliche Schreibweisen) bezeichnen einen Rucksack bzw. eine Tragetasche.

[5] Generalfeldmarschall Erwin Rommel (1891–1944), Befehlshaber der deutschen Truppen in Nordafrika.

[6] Werner Mölders (1913–1941), Offizier und Jagdflieger der deutschen Luftwaffe.

[7] Die deutsche Messerschmitt Bf 109 war das bekannteste und meistgebaute Jagdflugzeug der 1930er- und 1940er-Jahre.

[8] Joseph Goebbels (1897–1945), von 1933 bis 1945 Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda und einer der engsten Vertrauten Adolf Hitlers.

[9] Die SA („Sturmabteilung“) war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP.„Hajot“ für HJ (Hitlerjugend), die Jugend- und Nachwuchsorganisation der NSDAP.

[10] Als „Anschluss“ wird die Annexion Österreichs und dessen Eingliederung in das Deutsche Reich am 13. März 1938 bezeichnet.

[11] „Hajot“ für HJ (Hitlerjugend), die Jugend- und Nachwuchsorganisation der NSDAP.

[12] Die Kärntner Sloweninnen und Slowenen bildeten die größte Gruppe der wegen ihrer Volkszugehörigkeit verfolgten Personen. Wurden ab dem „Anschluss“ zunächst nur slowenisch-national aktive Einzelpersonen verfolgt, so begann ab der Besetzung Jugoslawiens durch deutsche Truppen im April 1941 die systematische Verfolgung. Im April 1942 wurden in einer ersten Großaktion mehr als 1.000 Kärntner Sloweninnen und Slowenen „ausgesiedelt“ und ins „Altreich“ deportiert, wo die meisten von ihnen bis Kriegsende in Lagern leben mussten. Die beschlagnahmten Höfe wurden volksdeutschen Umsiedlerinnen und Umsiedlern aus dem italienischen Kanaltal zugeteilt.

[13] Viele Kärntner Sloweninnen und Slowenen schlossen sich im Rahmen der in Slowenien gegründeten Osvobodilna Fronta (Befreiungsfront) als Partisanen dem bewaffneten Widerstand gegen das NS-Regime an oder unterstützten diese und leisteten somit einen wertvollen Beitrag zur Befreiung Österreichs vom nationalsozialistischen Regime.

[14] Friedrich Paulus (1890–1957), Oberbefehlshaber der deutschen 6. Armee während der Schlacht von Stalingrad (September 1942 bis Februar 1943). Diese endete mit der Vernichtung der 6. Armee und bildete den Wendepunkt im Deutsch-Sowjetischen Krieg zugunsten der Sowjetunion.

[15] Die SS („Schutzstaffel“), ursprünglich eine kleine paramilitärische Formation der NSDAP, entwickelte sich zu einer der größten und mächtigsten Organisationen des „Dritten Reichs“ und machte sich im Zweiten Weltkrieg unzähliger Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig.

[16] 14 km langer Gebirgsstock in den Karawanken, der entlang der Grenze zwischen Kärnten und Slowenien verläuft.

[17] Abkürzung für Geheime Staatspolizei. Die Gestapo war die Politische Polizei des NS-Staates, und ihre Aufgabe war die Bekämpfung und Verfolgung politischer GegnerInnen.

[18] Am 12. April 1943 wurden 13 Kärntner Slowenen aus der Widerstandsgruppe in Zell/Sele in Klagenfurt zum Tod verurteilt und am 29. April 1943 im Wiener Landesgericht hingerichtet.

[19] Gebiet in Slowenien an der Grenze zu Kärnten; die Krain (Ober-, Inner- und Unterkrain) war bis 1918 Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie.

[20] Die Russische Befreiungsarmee, auch Wlassow-Armee genannt, kämpfte ab 1944 aufseiten der Deutschen Wehrmacht und wurde vom ehemaligen sowjetischen Generalleutnant der Roten Armee, Andrei Wlassow (1901–1946), kommandiert.

[21] Heutige Hauptstadt von Slowenien.

[22] Štor: slowenisch für Baumstrunk.

[23] Obir, höchstes Bergmassiv der Kärntner Nord-Karawanken.

[24] Kleines Bauernhaus.

[25] Von 1945 bis 1955 war Österreich von den vier Besatzungsmächten USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien besetzt. Die britische Zone umfasste Osttirol, Steiermark und Kärnten.