Hans Gamliel

Wien 2. Bezirk, Tempelgasse Nr. 3 (Erinnerungen von 1943 bis 1953)

Hans Gamliel wurde am 25. Dezember 1940 in Subotica (heutiges Serbien) geboren. Er lebt heute in der Schweiz.

Seine Mutter Dorothea war aufgrund ihrer jüdischen Abstammung als junge Frau 1938 vor den Nationalsozialisten von Wien nach Serbien geflüchtet und hat dort versteckt den Holocaust überlebt. Während dieser Zeit hat sie zwei Kinder, Hans und Erika, geboren. 1945 kehrte Dorothea mit ihren beiden Kindern nach Wien zurück, wo die Familie lange Zeit in einem kleinen Zimmer im jüdischen Obdachlosenheim leben musste, bevor sie 1953 in eine eigene Wohnung übersiedeln konnte.

Seine Familiengeschichte und seine Kindheitserinnerungen erzählt Hans Gamliel im nachfolgenden Text in der dritten Person.

1.Emigranten

Es muss 1943 oder 1944 gewesen sein. Hans war drei Jahre alt geworden. Nach seiner Geburt wurde er von seiner Mutter mit dem Namen Hans bedacht. Aus Sicherheitsgründen wurde der Knabe jedoch mit einem serbischen Namen gerufen. Sein Erinnerungsvermögen begann sich um diese Zeit zu bilden und vieles, was seither geschah, für immer in seinem Gedächtnis festzusetzen. Bei serbischen Bauersleuten hatten er und seine Mutter, sie hieß Dorothea, Unterschlupf gefunden. Es war ein kleines Bauernhäuschen auf dem Lande, in welchem sie ein winziges Zimmer benutzen durften. Auch Erika, seine um zwei Jahre jüngere Schwester, ebenfalls mit einem serbischen Namen gerufen, war mit ihnen, doch daran konnte Hans sich nicht erinnern. Dorothea und ihre beiden Kinder waren gezwungen, sich in diesen Jahren versteckt zu halten, weil ein gewisser Mann namens Hitler die „Endlösung“ [1] des so genannten Judenproblems in Europa anstrebte, und sie waren Juden.

Hans und seine Mutter lagen, er fest von ihr umschlungen, auf einem Bett. Beide lauschten, sie bestimmt angstvoller als er, dem markanten Geheul der gerade jene Gegend überfliegenden Stukas (Sturzkampfbomber). Auch, zwar nur vage, mochte Hans sich an die übermächtig stark strahlenden Scheinwerfer erinnern, die, sobald die Nacht hereinbrach, das Himmelsgewölbe nach Flugzeugen absuchten. Viele Jahre später kam Hans exakt diese Episode immer dann wieder in den Sinn, wenn er eine Kinovorstellung besuchte. Eine amerikanische Filmgesellschaft verwendete nämlich im Vorspann – als ihr Markenzeichen – solche starken, in den nächtlichen Himmel strahlenden Scheinwerfer.

Lustig fand es Hans, wenn er mit seiner Mutter auf dem Perron eines Vorortbahnhofes stand, um auf eine der spärlichen, zudem unregelmäßigen Zugverbindungen zu warten. Selbstverständlich waren Dorothea und ihre Kinder längstens mit von serbischen Freunden bestens gefälschten Papieren ausgestattet worden, welche sie als jugoslawische Staatsbürger auswiesen. Derweil sie so warteten, kam es vor, dass aus einem kleinen, die Ortschaft überfliegenden Doppeldecker haufenweise Zettel abgeworfen wurden. Diese flatterten in einem weiten Umfeld, aber auch in ihrer unmittelbaren Nähe hernieder. Auf diesen waren Parolen aufgedruckt, die zum Widerstand gegen Nazideutschland und die Landbesetzer oder zur Denunziation von Partisanen und deren Sympathisanten aufriefen, je nachdem, welche Gruppe gerade in der Lage war, derlei Material gefahrlos abwerfen zu können. So jedenfalls erklärte es Dorothea ihrem Sohn, als er sie später einmal darüber fragte, was er aber leider viel zu selten tat.

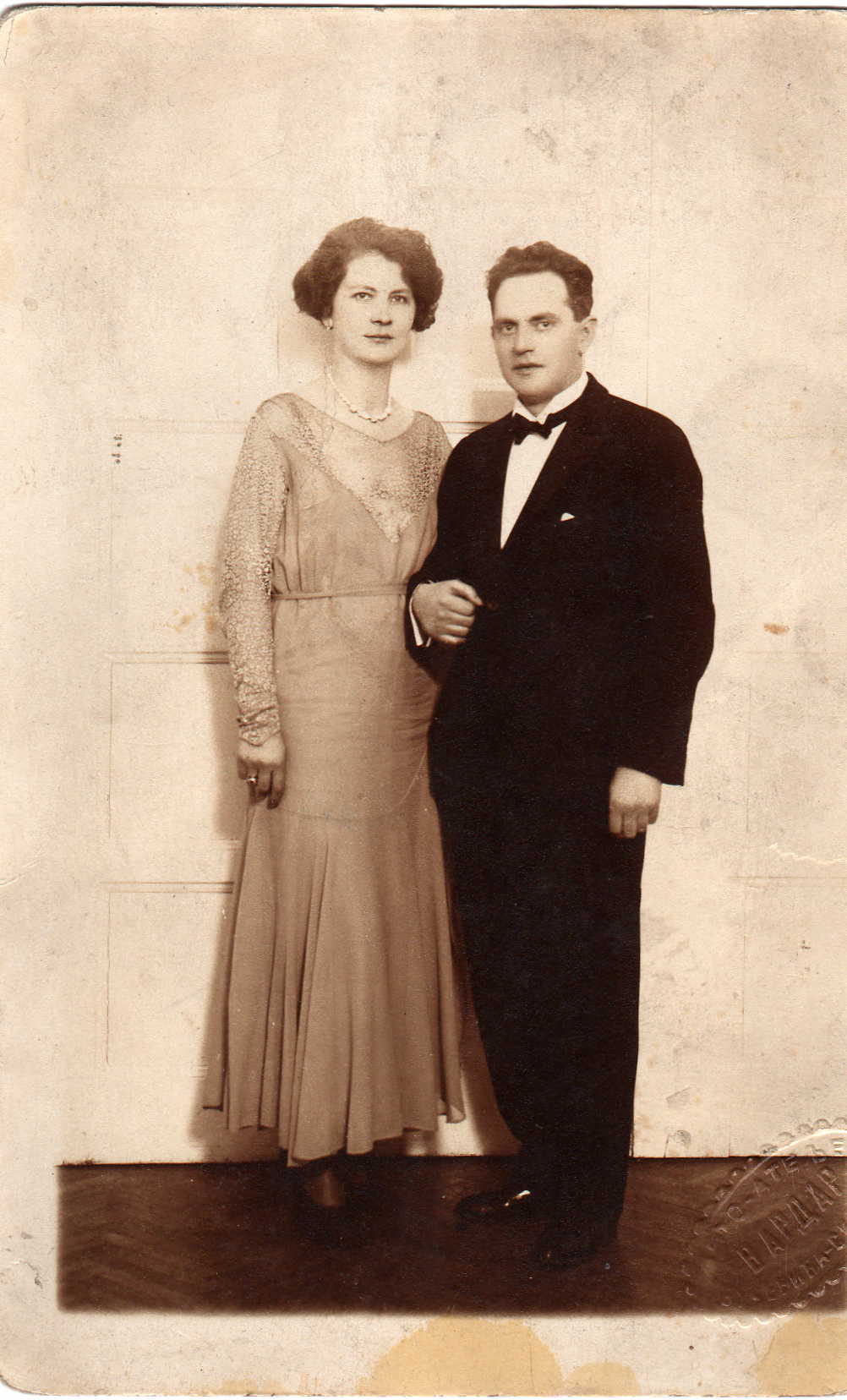

Hans war mitten in die schrecklichen Kriegsjahre am 25. Dezember 1940 geboren worden. Sein Geburtsort, ein winziges Nest, lag direkt an der ungarischen-jugoslawischen Grenze. Der Ort heißt Subotica, der von den Ungarn aber Szabadka genannt wird. Sein einprägsames Geburtsdatum ließ seine Mutter bei Erzählungen darüber immer das gleiche sagen, nämlich, dass ihr Sohn für sie ein viereinhalb Kilo schweres Weihnachtsgeschenk gewesen war. Als Dorothea selbst noch Kind gewesen, hielt sie sich oftmals mit ihren Eltern, ihren drei Geschwistern, der Großmutter, die von allen Amama genannt wurde, und den beiden Schwestern ihres Vaters, welche Dorothée und Fridica hießen, in Jugoslawien auf. Ihr Vater, Adlerico Gamliel, war Kaufmann von Beruf und Honorarkonsul. Er handelte mit Waren aller Art, am häufigsten jedoch mit Rohseide und Rohkaffee. Mit seiner Arbeit und dem daraus resultierenden recht guten Verdienst konnte er seine große Familie, zu welcher wie erwähnt auch seine Mutter Lea (Amama) und seine beiden Schwestern zählten, sehr gut ernähren und den einigermaßen aufwendigen Lebensunterhalt ebenso gut bestreiten. Adlericos Vater, Jacques Gamliel, gehörte seit einiger Zeit nicht mehr dazu. Er war schon früher, als sie noch in Thessaloniki lebten, wo er ein künstlerisches Fotoatelier betrieb, an Herzversagen verstorben.

Jacques Gattin Lea stammte aus Thessaloniki in Griechenland, er aus Varna in Bulgarien. Nach Jacques Ableben zog Lea mit ihren drei Kindern Adlerico, Dorothée und Fridica von Griechenland nach Österreich, wo sie sich in Wien niederließen. Hier lernte Adlerico eine junge Dame, die ausgebildete Konzertpianistin war, kennen. Sie hieß Elfriede Klein und war ebenso von ihm wie er von ihr angetan. Adlerico, der fesche, erfolgreiche jüdische Kaufmann, machte der jungen wie hübschen Pianistin lange Zeit den Hof. Schlussendlich gestanden sie sich ihre gegenseitige Liebe ein und fassten den Entschluss zu heiraten. Die Vermählung verzögerte sich aus folgendem Grund: Elfriede wollte unbedingt die Religion ihres Zukünftigen annehmen und vom katholischen zum jüdischen Glauben konvertieren. Deshalb musste sie einiges zu lernen in Kauf nehmen, um nach jüdischer Sitte im jüdisch-türkischen Tempel Wiens, der im zweiten Bezirk in der Zirkusgasse stand, getraut werden zu können. Das junge Ehepaar hatte in der Liniengasse 40, im sechsten Bezirk Wiens, eine größere Wohnung erworben. In diesem Hause kamen ihre beiden älteren Kinder Dorothea und Gaston auf die Welt. Die jüngeren, es wurden Zwillinge, welche die Namen Yvonne und Albert erhielten, erblickten während eines Aufenthalts in Jugoslawien das Licht der Welt. Daheim wurde griechisch, türkisch, spanisch, serbokroatisch, französisch und natürlich auch das gern gehörte Wienerisch gesprochen. Häufig wurden Feste abgehalten und gefeiert, dazu viele Freunde und Bekannte empfangen und großzügig bewirtet. Adlerico hatte seiner geliebten Gattin einen prachtvollen, schwarzen Konzertflügel geschenkt gehabt, der in einem der vielen Zimmer aufgestellt worden war. Viel zu oft wurde Elfriede, so sie Besuch hatten, von Anwesenden gebeten, auf dem Flügel etwas zum Besten zu geben. Ebenso oft kam sie gerne den Bitten nach. Manches Mal wurde es ihr jedoch aus welchen Gründen auch immer zu viel. Einmal, als wiederum eine größere Gesellschaft zugegen war, wurde Elfriede zu fortgeschrittener Zeit wie oftmals davor gebeten, doch noch etwas auf dem Klavier vorzuspielen. Sie war nicht erpicht darauf und meinte, um damit dem andauernden Bitten Einhalt zu gebieten, nur auf einem weißen Flügel spielen zu können. Selbstverständlich hatte sie dies nur im Spaß, jedoch mit ernster Miene, gesagt. Adlerico richtete es am darauffolgenden Tag so ein, dass seine Gattin für längere Zeit außerhalb des Hauses zu tun haben musste. Ohne ihr Wissen ließ er dann den schwarzen Flügel gegen einen weißen austauschen. Natürlich gab es, sobald Elfriede wieder daheim war und den andersfarbigen Flügel entdeckte, eine Diskussion, die jedoch mit heftigen Umarmungen rasch ausklang.

Neben seinen kaufmännischen Aktivitäten spekulierte Adlerico nicht ungern an der Börse. Machte er, was gar nicht so selten der Fall war, Gewinne, wurde, fast könnte man sagen, übermäßig gelebt. Er überhäufte seine Gattin mit sehr, sehr viel Schmuck und wertvollen Teppichen. Es ging ihnen ausgezeichnet. Nebenher war Adlerico stiller Teilhaber einer Wiener Klavierfabrik. Auch war er an einer italienischen Versicherungsgesellschaft mit einem beträchtlichen Aktienpaket beteiligt.

Als gut aussehender, sprachgewandter Kaufmann mit weltmännischem Auftreten bevorzugte er es, sich mit der großen Familie stets da niederzulassen, wo sich auf längere Zeit hinaus gute Geschäfte machen ließen. Zur großen Familie zählten stets seine Mutter Lea und seine jüngeren Schwestern Dorothée und Fridica. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie für Monate Wien verließen. Die Wiener Wohnung behielten sie stets. Ihre Zelte aber schlugen sie in den verschiedensten Gegenden Jugoslawiens auf. Das waren Städte wie z. B. Skopje, Belgrad und Thessaloniki [2]. Ihre Kinder besuchten die Schulen stets dort, wo sie sich niederließen. Somit wuchsen jene mehrsprachig auf.

Dann kam das Jahr 1938. Wieder einmal waren sie in Wien ansässig und urplötzlich von vielen Freunden und Bekannten „die Juden“ genannt worden. Von Tag zu Tag wurde es krasser. Vom Innenhof des Hauses in der Liniengasse Nr. 40 wurden sie mit antisemitischen Parolen angepöbelt. Um den Mob ruhig zu halten, entschied sich die verängstigte Elfriede, so manches lieb gewordene Schmuckstück nach unten zu werfen. Adlerico und Elfriede schien es nun angebracht, sich mit allen Angehörigen rasch nach Jugoslawien abzusetzen. In Österreich nahmen die Judenverfolgung und die Arisierung immer größere wie auch schlimmere Ausmaße an. Mit der „Reichskristallnacht“ [3] war ihre Abreise aus Österreich endgültig beschlossen.

Jugoslawien kannten sie durch ihre oftmaligen Aufenthalte ausgezeichnet. Das Land war ihnen seit längerer Zeit zur zweiten Heimat geworden. Es schien ihnen die nötige Sicherheit vor Hitler und dessen unzähligen Schergen bieten zu können. Doch es schien nur so. Bald marschierten die Nazideutschen, ihrem Leitlied „Heute gehört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt“ [4] folgend, auch in Jugoslawien ein. [5] Nun mussten sich alle Gamliels selbst hier zu verstecken versuchen. Mit so vielen Personen war dieses Unterfangen mehr als schwierig und auf Dauer nicht machbar. Eine Zeit lang gelang es ihnen. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Gaston, Dorotheas jüngerer Bruder, trank verseuchtes Wasser. Er erkrankte an Typhus. Sich verborgen zu halten, dabei für den schwer erkrankten Sohn ärztliche Hilfe zu bekommen, wurde immer schwieriger, zuletzt unmöglich. Die Deutschen rückten näher und näher. Truppen waren schon in unmittelbare Nähe gekommen. Immer öfter, meist bei Nacht, mussten die Gamliels ihre Verstecke wechseln. Gaston, der hochbegabte, intelligente Sohn, konnte ausgezeichnet zeichnen und malen. Auch schuf er Gedichte, die er mit kunstvoller Schrift niederzuschreiben verstand. Sein stechend scharfer Blick hatte eine große Ähnlichkeit mit jenem von Franz Kafka [6]. Gaston durfte nur achtzehn Jahre alt werden. Der genannten Widrigkeiten wegen „durfte“ er an Typhus sterben und wurde nicht, wie die meisten seiner Verwandten, in der Gaskammer umgebracht. Seine letzte und ewige Ruhestätte fand er am jüdischen Friedhof in Thessaloniki.

Gastons Tod war ausschlaggebend für den darauf folgenden Zusammenbruch seiner Eltern, besonders für den seiner Mutter. Sein Tod schattierte somit das Todesurteil für den Großteil der weiteren Familienangehörigen voraus. Adlerico und Elfriede konnten und wollten nicht mehr gegen ihre Verfolger ankämpfen, andauernd flüchten und sich verstecken. Wie Dorothea schon länger davor, hatte sich auch Dorothée (Adlericos Schwester) zum Glück instinktiv von der Großfamilie abgesondert. Dorothée verliebte sich während der Flucht in einen jugoslawischen Juden. Sie bekam eine Tochter, die Editha genannt wurde. Irgendwie, sicher abenteuerlich – wenn man es in dieser Situation so nennen darf –, gelang es dem Trio, sich bis nach Palästina durchzuschlagen.

Alle anderen Familienmitglieder, angefangen von der greisen Amama Lea bis hin zum zweijährigen Mischa, dem Sohn Fridicas, der jüngeren, zudem hochschwangeren Schwester Adlericos und deren Gatte Avram, wurden von der Gestapo gefasst. Am 11. März 1943 (laut Israelitischen Kultusgemeinde Bitola) [7] wurden sie nach Polen in ein Konzentrationslager in Treblinka deportiert und kurz danach vergast.

Dorotheas Mutter Elfriede hatte in Wien eine Schwester. Jene hieß Andrea und war mit Karl August Haas, einem selbstständigen Handelsangestellten, seit 1933 verheiratet. 1937 ließ er sich von den Zeugen Jehovas taufen und nahm bis 1938 regelmäßig an Bibeltreffen teil. Nach der Besetzung Österreichs erfolgte im Mai 1940 seine Einberufung zum Deutschen Militär. Dieser widersetzte er sich, versteckte sich in einem Gartenhäuschen, wo er jedoch bald entdeckt und festgenommen wurde. Ab dem 15. Oktober 1941 musste er im Wiener Militärgefängnis vorläufig gesiebte Luft atmen. Am 11. Jänner 1942 wurde er von Wien nach Berlin, Alt-Moabit verlegt und am 5. März vom 2. Senat des Reichskriegsgerichts zum Tode verurteilt. Um das Todesurteil zu vollstrecken, wurde Karl Haas von Berlin nach Brandenburg-Görden [8] überstellt, wo man ihn am 11. April 1942 mittels Fallbeil hinrichtete. [9]

Seine Witwe Andrea war damals eines der ersten weiblichen Wesen in der Stadt, das den Führerschein für LKW-Fahrzeuge machte. Auch sie wurde im Herbst 1940 wegen Verbrechen nach § 3 der Verordnung vom 23. November 1939 zum Schutze der Wehrkraft des Deutschen Volkes (Beistandsleistung an dem Militärflüchtling Karl August Haas, ihrem Ehegatten) ins Wiener Polizeigefängnis gebracht. Sie wurde am 5. Dezember 1941 zu eineinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt und am 19. Jänner 1942 ins Frauenzuchthaus Aichach [10] überstellt, wo sie bis 1. Mai 1942 inhaftiert blieb. Ihrem Karl hielt Andrea über dessen Tod hinaus ihr ganzes Leben lang die einmal vor dem Traualtar versprochene Treue.

Derweil war Dorothea in der ihr wohl bekannten Fremde auf sich alleine gestellt. Schon längere Zeit war der Kontakt zu ihren Eltern der Kriegszustände wegen abgebrochen, ließ sich auch nicht mehr herstellen. Sie schlug sich zu Freunden in die Nähe Belgrads durch, immer auf der Hut, nicht als Österreicherin und schon gar nicht als Jüdin entlarvt zu werden. Sie war sich bewusst, dass sie jeder, nicht nur fremden, Person auf Leben und Tod ausgeliefert war. Es waren Serben, bei denen sie Unterschlupf und Schutz fand. Bei denen konnte sie deren Kinder beaufsichtigen und ihnen in schulischen Belangen behilflich sein. Diese Familie hatte einen Sohn, der etwas älter als Dorothea war. Ob sie sich in einer verzwickten Situation befand, gar erpresst wurde, oder ob es Zuneigung war, ist nicht bekannt. Jedenfalls hatten Dorothea und er ein nachhaltiges Verhältnis miteinander angefangen. Im Körper der Zweiundzwanzigjährigen begann ihr Sohn Hans zu entstehen.

Zwei Jahre danach, Dorothea lebte längst nicht mehr bei jener Familie, jedoch nach wie vor als „U-Boot“ [11] getarnt in Belgrad, schenkte sie am 21. November 1942 einer Tochter das Leben. Der Vater des Mädchens Erika war ein Wiener Polizist. Er hieß Otto B. und war, nachdem er zum deutschen Militär eingezogen worden war, nach Jugoslawien versetzt worden. Wie und wodurch sich Dorothea und der Polizist kennenlernten, wurde von deren Kindern, wie so vieles mehr, leider nie hinterfragt. Weder bei Hans noch Erika kam je das Interesse auf, ihrer Mutter danach Fragen zu stellen, selbst als beide erwachsen waren. Es könnte die Wiener Sprache gewesen sein, die den Polizisten und Dorothea fern der Heimat zusammengeführt hatte. Kurz vor ihrer Niederkunft wurde sie bei einer der häufig erfolgten Razzien mitgenommen und in ein Belgrader Gefängnis gesteckt. Zwischen Partisaninnen und Prostituierten brachte sie Erika zur Welt. Bis Dorotheas falsche Papiere als echt befunden wurden, musste sie in Haft bleiben. Während dieser Zeit halfen ihre Mitgefangenen eifrig, ihr Baby, so gut wie es unter den Umständen machbar war, zu versorgen. Die feuchten Windeln trockneten sie, indem sie diese fest an ihre warmen Körper pressten. Vermutlich war der Wiener Polizist Dorothea wegen der gemeinsamen Tochter irgendwie behilflich, rascher aus der Haft entlassen zu werden? Sicher trugen die ausgezeichnet gut gefälschten Papiere wie auch der Umstand, dass sie die Landessprache perfekt beherrschte und außer mit dem Wiener Polizisten zu keiner Zeit ein Wort deutsch sprach, dazu bei. Sowie sie entlassen wurde, tauchte sie anderswo unter, um sich von der überstandenen Geburt und den ausgestandenen Ängsten halbwegs zu erholen. Hans war über diese Zeit bei serbischen Freunden untergebracht.

Viel zu lange dauerte die Hitlerzeit und viel zu langsam ging sie dem Ende entgegen. Schon schrieb man das Jahr 1945. Bei Dorothea begann sich an einer Halsseite eine Geschwulst, ein Ödem, zu bilden, welches zuletzt Kinderkopfgröße erreicht hatte. Ein operativer Eingriff wurde unumgänglich. Man brachte sie in ein nahe gelegenes deutsches Lazarett, und das, während rundum die Kämpfe gegen die anrückende Sowjetarmee immer heftiger wurden. Obschon der Gefechtslärm von Mal zu Mal deutlicher zu vernehmen war, wurde Dorotheas Operation in Angriff genommen. So angstvoll sie sich unter das von einem Deutschen geführte Skalpell begab, so erstaunt und überglücklich war sie, als sie nach dem erfolgreich ausgeführten Eingriff erwachte. Jetzt war sie nicht mehr von deutschen, sondern von russisch und serbisch sprechenden Medizinern umgeben. Von übergroßem Glücksgefühl erfasst und in der Gewissheit, dass sie in jeder Hinsicht endlich gerettet war, weinte und schluchzte sie unaufhörlich vor sich hin. Der fürchterliche Krieg, die Verfolgung, das Frieren und das Hungern waren endlich vorbei. Sie musste nicht mehr Stunde um Stunde, tagtäglich, Monate, nein, Jahre lang um ihr Leben und das ihrer Kinder zittern. Die deutschen Besetzer wurden immer weiter zurückgetrieben und letztlich geschlagen und alsbald der Krieg in Jugoslawien offiziell als beendet erklärt. Für Dorothea war es nun vorrangig, mit den Kindern in die Heimat nach Österreich, im Besonderen nach Wien, zu gelangen. Wo sich ihre anderen Familienmitglieder aufhielten, davon hatte sie keinerlei Ahnung. Die Wahrheit, die schreckliche Wahrheit, sollte sie erst später erfahren. Jetzt hieß es für sie irgendwie zu versuchen, mit den gefälschten Papieren die schwer gesicherten Grenzen zu passieren.

2. Heimkehr mit vielen Hindernissen

Nachdem sie sich und die Kinder an der Grenze zu Österreich als Wienerin und Jüdin ohne jedwede authentische Dokumente deklarierte und anstatt nichts die sehr gut gefälschten jugoslawischen Papiere vorgewiesen hatte, wurde sie verständlicherweise vom englischen Militär für sechs Tage im Bezirksgericht in Leibnitz zu sechs Tagen Arrest verurteilt. Die gefälschten Papiere waren ihr abgenommen worden. Nach den sechs Tagen Haft musste sie jetzt versuchen, ohne jegliche Papiere zu besitzen, weiter durch verschiedene militärische Besatzungszonen Österreichs nach Wien zu gelangen. [12] Dies alles mit zwei Kleinkindern im Schlepptau und dem Kopf voll mit Erinnerungen der erst kurz zu Ende gegangenen, schrecklichen Vergangenheit beladen. Wie oft schon davor gelang Dorothea auch dieses Unterfangen. Sie war eine Meisterin der Improvisation.

Die erste Station, an der sie mit den Kindern anlangte, war das Schloss Neuhaus im Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich. Hier waren bereits andere Kinder, vermutlich Waisen, untergebracht. Zum Schloss, das auf einer Anhöhe lag, führte ein steiler Weg hoch. Manchmal durften Kinder mit dem Gutsknecht, der ein aus zwei Apfelschimmeln [13] bestehendes Pferdegespann führte, diesen steilen Weg mit hochfahren. Hans genoss dieses Erlebnis. Die beiden Rösser mussten sich mächtig ins Zeug legen, um den Holzkarren und die aufgebürdete Last hochzuziehen. Dies spielte sich unmittelbar bei Kriegsende ab. Stets dann, wenn der Lärm von Flugzeugmotoren hörbar war, wurden alle Kinder von den Tanten rasch in den an das Schloss angrenzenden Wald geschickt, um verstecken zu spielen. Das wurde so lange praktiziert, bis der Flugzeuglärm verklungen war. Danach durften sie zum und ins Gebäude zurückkommen. Der Aufenthalt auf Schloss Neuhaus war von kurzer Dauer. Zu sehr drängte es Dorothea nach Wien und danach, endlich etwas über den Verbleib ihrer Angehörigen zu erfahren, was sich noch eine Weile hinziehen sollte.

Es bleibt ein Rätsel, wie sie es schaffte, von Ried im Innkreis in die Landeshauptstadt der Steiermark zu gelangen. In Graz angelangt, erfuhr sie von der Existenz des „Joint“ [14]. Das war eine amerikanische Institution, die Juden Hilfe leistete. An jene wandte sie sich. Der „Joint“ quartierte sie mit ihren Kindern im kleinen Hotel „Schimmel“ ein und kam für die Logiskosten auf. Hans befand sich im fünften, Erika im dritten Lebensjahr. Das Hotel, in welchem man ihnen eine Bleibe zugewiesen hatte, befand sich nicht unweit vom Grazer Opernhaus. Einige Hotelgäste waren Künstler, die an diesem Opernhaus beschäftigt waren und für die Dauer ihres Engagements gleichfalls im Hotel Schimmel logierten. Die berühmtesten Namensträger unter ihnen waren die Opernsängerin Cebotari [15] und der Filmschauspieler Diessl [16]. Ein weiteres Paar waren die Operettensänger Walter und Melitta Gaster. Dann noch die Tichovs, ein Ehepaar, welches eine Tochter, die Mimi hieß, hatte und Bulgaren waren. Der Vater war ebenfalls Opernsänger. Mimi war gleich alt wie Hans und dessen Spielgefährtin. Ab und zu, wenn Hans bei den Tichovs zugegen war, konnte er Herrn Tichov die Tonleitern hinauf und hinunter singen hören. Mit beiden Gasters war Dorothea eine engere Freundschaft eingegangen. Sie sprachen viel über Gesang und Musik im Allgemeinen, war doch Dorothea vor Kriegsausbruch bei dem bekannten Wiener Opernsänger Hans Duhan [17] in Gesangsausbildung gewesen. Die Gasters adoptierten einen Waisenknaben. Nach dem frühen Tod von Herrn Gaster übersiedelte seine Witwe mit ihrem Adoptivsohn nach Wien, wo sie Engagements in Operetten- und Märchenaufführungen fand. Häufig trat sie im Dianakino in der Praterstraße auf. Dieses Kino war so gebaut und dementsprechend eingerichtet, dass es sich auch für kleinere Theateraufführungen sehr gut eignete. In Wien lernte Melitta Gaster einen wesentlich älteren Herrn kennen. Er war Häusermakler und umwarb Melitta sehr. Schließlich heirateten sie. Das Eheglück war leider nicht von langer Dauer. Melittas neuer Gatte verstarb nicht lange nach der Hochzeit. Von da an blieb sie, als bestens versorgte Witwe, mit Adoptivsohn und ererbtem Vermögen alleine. Seit Melittas zweiter Eheschließung hatte sich das freundschaftliche Verhältnis zu Dorothea merklich abgekühlt gehabt. Mit einem Mal erlosch es ganz. Melitta hatte davor Angst, von Dorothea um etwas angebettelt zu werden. Dabei hatte sie Dorotheas Charakter nicht erkannt, der solches niemals in den Sinn gekommen wäre.

Die Namen Cebotari und Diessl waren vielen Menschen ein Begriff. Sie waren miteinander verheiratet und gaben ein reizendes Ehepaar ab. DIE Cebotari, eine begnadete, weltweit bekannte Opernsängerin, äußerst attraktiv aussehend, stammte aus Bessarabien (Rumänien). Herr Diessl war Deutscher, sah ebenfalls blendend aus und war Filmschauspieler von Beruf. Im Hotel Schimmel war das Ehepaar noch kinderlos gewesen. Begegnete man einander in der Hotelhalle oder auf dem Korridor, war besonders Herr Diessl von Erika sehr angetan. Er unterließ es dann nie, die kleine Blondgelockte in seine Arme zu nehmen, hochzuheben und zu liebkosen. Wenige Jahre danach, sie waren nach England übersiedelt, war dem Ehepaar das vollkommene Glück beschieden. Sie waren Eltern von zwei Knaben geworden. Leider wurden die Buben noch im Kindesalter zu Vollwaisen. Innerhalb kurzer Zeitabstände verstarben beide Elternteile viel zu jung und zu früh. Diese erschütternde Begebenheit hatte darüber hinaus noch ein trauriges Nachspiel. Nach dem Tod des Künstlerehepaares wollte sich deren langjährige Haushälterin um die beiden Knaben und deren Erziehung weiterhin sorgen und sie sogar adoptieren. Die örtlichen Behörden entschieden jedoch gegen das Ansinnen der Frau und entzogen die Waisenknaben ihrer Obhut. Dies nahm sich die Frau dermaßen zu Herzen, dass sie sich das Leben nahm.

Noch in Graz weilend, erhielt Dorothea öfters Freikarten zu Operettenaufführungen, in welchen die Gasters mitwirkten. Hin und wieder nahm sie Hans als Begleitung mit sich. Hans verstand, auch wenn seine Mutter ihm dies und jenes zu erklären versuchte, kaum oder überhaupt nichts davon. Von den herrlichen Melodien blieb in ihm jedoch sehr viel haften. Mit der Mitnahme ihres Sohnes versuchte sie ihre grenzenlose Liebe zu guter Musik auf Hans zu übertragen, was ihr auch bestens gelungen ist. Erika, die zum Mitnehmen und Verstehen der Vorführungen noch zu klein war, wurde derweil bei Frau Tichov im Hotel zurückgelassen.

Hans wurde nicht nur zu Operettenaufführungen, sondern auch auf Hamstertouren mitgenommen. Gehamstert wurde jeweils zu Abendzeiten. Hamstern bedeutete, sich im Tauschhandel oder gegen harte US-Dollar, so man welche besaß, bei Bauern auf dem Lande Nahrungsmittel zu beschaffen. Diese Art Handel war verboten, doch hielt dies kaum jemanden davon ab. Vermutlich wurde der Knabe zwecks Tarnung mitgenommen.

Nach wie vor in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs, lebend, lernte Dorothea einen gleichaltrigen Mann kennen. Er, ein waschechter Steirer, hatte rotblondes Haar wie sie und hieß Anton Schober. Eben erst war er aus der Sowjetunion vom „Kampf“ und anschließender Gefangenschaft zurückgekehrt. Beide achtundzwanzig Jahre alt, fanden sie sich sympathisch und fassten den Plan, gemeinsam ihre neu beginnenden Leben in Angriff zu nehmen, meinten, es auch meistern zu können. Sie träumten – wen wundert es – und glaubten an das zukünftige Glück. Deshalb wurde alsbald geheiratet. Doch schon ein halbes Jahr nach dem eingegangenen Bund fürs Leben war ihre Ehe in die Brüche gegangen. Dass das Scheitern dieser Ehe seine Mutter bedrückt hatte, sie deshalb sehr viel weinte, blieb Hans lange in Erinnerung. Blickte er in späteren Zeiten darauf zurück, so meinte er, dass der fesche Grazer nicht der rechte Lebenspartner für seine Mutter gewesen war. Das Einzige, was dem damals knapp Fünfjährigen von jenem Mann gelehrt worden war, war, wie er sich auf dem WC den Hintern mit zurechtgerissenem Zeitungspapier säubern könne. Er solle, so lautete dessen Ratschlag, dieses vor Gebrauch arg zerknüllen. Zwischen den Ehepartnern hatte ein zu großer geistiger Unterschied bestanden. Das Positive an der Trennung war, dass sich Dorothea umgehend daran machte, mit den Kindern auf allerschnellstem Weg nach Wien zu gelangen.

Während der ganzen Zeit, in der sie sich nun wieder in Österreich aufhielten, nutzte Dorothea jede Möglichkeit, um an Nachricht über ihre Angehörigen zu gelangen. Sie nahm an, dass jene sich immer noch, wenn auch verstreut, in Jugoslawien aufhielten. Ihre Nachfragen waren stets vergeblich, niemand konnte ihr darüber Auskunft geben.

Endlich waren sie, unzählige Hindernisse umgehend und überwindend, in Wien in Dorotheas Geburtsstadt angekommen. Die ersten Tage fanden sie bei Bekannten Dorotheas, besser gesagt deren Eltern, Unterkunft. Auf Dauer war dies keine Lösung. Dorothea suchte ihre Tante Andrea, deren Mann man in Brandenburg-Görden umgebracht hatte, auf. Für kurze Zeit konnten sie bei dieser bleiben. Natürlich wurde auch sie gefragt, ob sie Nachricht von den anderen Familienmitgliedern hätte, was jene verneinte. Tante Andrea hatte noch während des Krieges ein Mädchen, welches Adele hieß, als Ziehtochter zu sich aufgenommen. Obschon es sich um die vor dem Krieg gemietete Wohnung von Dorotheas Eltern handelte, war diese nun für sie alle zu klein geworden. Die einst riesige Wohnung war arisiert und in zwei Wohnungen umgewandelt worden. Sowie die Gamliels geflüchtet waren, waren arische Mieter einquartiert worden.

Nebenher hatte Dorothea von der wieder existierenden Jüdischen Kultusgemeinde vernommen und ist dort umgehend vorstellig geworden. Sie hatte erfahren, dass Juden dort geholfen werde. Zudem könne man über vermisste Angehörige gezielte Nachforschungen anstellen. Sie machte sich auf den Weg dahin. Im dort eingerichteten Büro konnte sie jedoch alle geforderten Informationen nur mündlich angeben. Wenige Wochen danach wurde ihr die schreckliche Mitteilung gemacht, dass außer ihrer Tante Dorothée, die noch von Jugoslawien aus mit ihrer Tochter Editha nach Israel flüchten konnte und seither dort beheimatet ist, alle weiteren Familienangehörigen vergast worden waren. Das war der fürchterlichste Tiefschlag im noch so jungen, mit dermaßen schlimmen Ereignissen gespickten Leben Dorotheas. Trotz allem, gegenüber ihren innig geliebten Kindern verstand sie es meisterlich ihren Gemütszustand zu verbergen. Er sollte sie aber fortan gesundheitlich, besonders ihr Herz betreffend, zeichnen. Welche ungeahnten Kräfte und welche Größe steckten in dieser so leidgeprüften Mutter? In späteren Zeiten erzählte sie nicht nur ihren Kindern, dass eben diese beiden ihr größtes Glück waren. Nur diese hätten ihr die Kraft, vor allem den Willen zum Weiterleben gegeben. Ohne ihre so sehr geliebten Kinder hätte sie dieses Leben weder durchstehen können noch wollen.

Unmittelbar nach der ersten Vorsprache bei der Kultusgemeinde in Wien wurde ihnen eine Bleibe im jüdischen Obdachlosenheim zugewiesen. Das Heim befand sich in der Leopoldstadt, dem zweiten Wiener Gemeindebezirk, in der Tempelgasse im Haus Nummer 3. Dorothea war unsagbar müde, doch sehr froh, endlich eine Unterkunft zugewiesen bekommen zu haben, welche sie nicht schon nach wenigen Tagen wieder verlassen mussten.

3. Das Heimleben

Das Heim, ein dreistöckiges Backsteingebäude, steht noch heute, inzwischen renoviert und innen teilweise umgebaut. Es grenzte, durch einen langen Hof getrennt, an die Ruine des von den Nazihorden zerstörten Tempels [18]. Sowie Dorothea mit ihren Kindern von der Heimleiterin, sie hieß Frau Citron, empfangen und aufgenommen worden war, wies diese dem sechsjährigen Hans das letzte freie Bett in einem von Männern bewohnten Raum zu. In jenem waren ausschließlich alte, zum Teil psychisch krank gewordene Männer untergebracht. Inmitten dieser Verbitterten bezog der Knabe die ihm zugewiesene Bettstatt. Alle Betten waren aus weiß emaillierten Eisenrohren gefertigt. Voneinander waren sie durch Nachtkästchen, aus ebensolchem Material bestehend, getrennt. An vielen Stellen, sowohl der Betten als auch der Nachtkästen, war die Emailschicht teilweise abgesplittert. Dies ließ nicht nur aufs Alter, sondern auch auf deren Behandlung durch oftmaliges Umherschieben und Anstoßen schließen.

Manche Mitbewohner sah Hans nur am Abend, wenn sie zum Schlafen ins Heim zurückkamen. Tagsüber waren sie weg. Ein Mann verließ sein Bett wiederum fast nie. Gesprochen wurde miteinander kaum ein Wort. Zu sehr war jeder mit seinen durch die Nazis entfachten Problemen und der schrecklichen, erst kürzlich zu Ende gegangenen Vergangenheit beschäftigt. Bei allen Heimbewohnern hatte es den verständlichen Anschein, als hüte sich jeder davor, einen anderen über die zurückliegenden Jahre und dessen Überleben zu befragen, geschweige überhaupt darüber zu diskutieren. Jeder meinte von sich, dass nur er das Schrecklichste er- und überlebt habe. Andererseits und zugleich fürchtete jeder sich, noch Grausameres geschildert zu bekommen und damit in seinem Schmerz übertroffen zu werden. So lebte man eine Zeitlang auf allerengstem Raum wohl gemeinsam, jedoch gewollt aneinander vorbei. Ab und zu stritten Männer aus nebulösem Grund miteinander. Da war einem Mann die Zimmerluft zu stickig, weshalb er sich zum Fenster begab und es öffnete. Einem anderen Mann wurde die einströmende Zugluft unerträglich, und schon ging der Disput los.

An einer Wandseite des Zimmers stand ein breiter, weißer Kasten. Er war zur Benutzung für alle diesen Raum Bewohnenden bestimmt. Da niemand etwas zum Hineinhängen oder Hineinlegen besaß, blieb er unbenutzt. Der Einfachheit und vermutlich auch der Faulheit halber wurden die Kleider, die man tagsüber trug, abends über das Bettende gehängt oder direkt neben sich auf dem Nachtkästchen abgelegt. Dementsprechend unordentlich sah es in dem Zimmer aus. Es störte sich aber niemand daran.

Hans war aufgefallen, dass sich einer der Männer gar mit den Kleidern, die er tagsüber trug, zu Bett legte. Ein anderer, dessen Oberlippe ein dicker, schwarzer Schnurrbart à la Nietzsche [19] zierte, lag andauernd in seinem an die Wand anstoßenden Bett. Er hustete häufig und mehr als lautstark. Zudem hatte er die schamlose Angewohnheit – vermutlich mochte oder konnte er sich nicht mehr anders verhalten –, seinen wahrscheinlich tuberkulösen Schleim ebenso lautstark hervorzuhusten und diesen auf ein unter seinem Bett ausgebreitetes Papier, welches er mit einer Hand hervorzog, auszuspucken.

Dorothea und Erika landeten in einem Zimmer, welches mit Frauen belegt war. Wenige Wochen danach wurde Dorothea ein frei gewordenes Zimmerchen zugewiesen, in welchem sie nun auch Hans unterbringen konnte. Nun waren sie nicht mehr voneinander getrennt. Dieses winzige Zimmer konnten sie jedoch nur verlassen oder erreichen, indem sie ein von Männern bewohntes durchschreiten mussten. Auf Dauer wurde dies aus verständlichen Gründen untragbar.

Dadurch, dass es ausschließlich nur in den Stiegenhäusern und in den Gemeinschaftsküchen fließendes kaltes Wasser zu beziehen gab und sich die Etagenklosetts außerhalb der Zimmer befanden, war es unvermeidlich, dass mal dieser, mal jener ein Bedürfnis zu erledigen hatte und das Zimmer deshalb verlassen oder wieder betreten musste. Dies waren die Gründe, weshalb sich Spannungen aufluden. Diese stauten sich mehr und mehr auf, bis sie sich schlussendlich unverständlicherweise in Schimpftiraden entluden. Ehe diese zu Exzessen ausarteten, wurde die Heimleitung gefordert, eine für alle befriedigende Lösung auszuarbeiten.

In solchem Fall begann Frau Citron hastig und so gut sie es vermochte und es die tristen Gegebenheiten zuließen umzuquartieren. Abermals wurde Dorothea ein anderes winziges Zimmer mit ähnlich gearteten Problemen zugewiesen. Auch bei diesem mussten sie, um es zu erreichen oder zu verlassen, ein anderes Zimmer durchschreiten. Hier wurden sie nicht der Störung bezichtigt. Die Bewohner des zu durchschreitenden Zimmers waren Frauen. Es waren Frau Adler, eine alleinstehende Rumänin, dann die gleichfalls alleinstehende Altösterreicherin Frau Goldberger und Frau Rosenberger mit ihrer Tochter Hanni, die Ungarinnen waren. Hanni war auf den Tag genau ein Jahr älter als Hans. Mit Frau Adler hatte Hans nur dann Kontakt, wenn diese die Absicht hatte, sich Kaffee zu kochen. Diesen bereitete sie immer frisch, und zwar auf türkische Art, so wie sie es aus ihrer Heimat her kannte und gewohnt war, zu. Sobald ihr danach war und sich Hans in der Nähe aufhielt, ersuchte sie ihn, so nett zu sein und ihr die mühevolle Arbeit des Mahlens der Kaffeebohnen abzunehmen. Hans tat ihr jedes Mal den Gefallen. Er nahm die orientalische, messingbeschlagene, reichlich ziselierte, runde, dünne Kaffeemühle in die eine Hand und mühte sich ab, die Kurbel mit der anderen Hand gleichmäßig zu drehen. Diese Tätigkeit verlangte dem Knaben einen ordentlichen Kraftaufwand ab. Dies ließ er sich nicht anmerken, auch wenn’s beim Drehen hin und wieder stockte oder sich nur ruckartig weiterdrehen ließ. Die sich in der Mühle befindlichen, sehr dunkel gerösteten Kaffeebohnen wurden fein zu dunkelbraunem, mehlartigem Pulver gemahlen. Waren die Bohnen fertig gemahlen, bedankte sich Frau Adler und begab sich umgehend in die Gemeinschaftsküche, wo sie ihren geliebten türkischen Kaffee in einem ebensolchen Kännchen mit langem Stiel aufzukochen begann.

Es gab kein Zimmer im Heim, welches nicht von Ungeziefer, hauptsächlich von Wanzen, befallen war. Um gegen diese Plage anzukämpfen, besorgte sich Dorothea das zu jener Zeit hochgelobte und mittels vieler Plakate angepriesene DDT, ein, wie darauf propagiert, wirksames Insektenvernichtungsmittel. Dieses wurde als Pulver in kleinen runden, nach außen hin leicht gewölbten Kartondosen in Drogerien und Apotheken verkauft. Um es zu benutzen, musste man in einen markierten Punkt seitlich ein nageldünnes Loch stechen. Durch leichtes Zusammendrücken der Kartondose schoss aus dem Loch das Pulver dahin, wohin man es gerichtet hatte. Dies zu tun wurde Hans beauftragt. Wo immer im Zimmer Ritzen oder Löcher sichtbar waren, durfte er sich daran machen, jene mit dem Pulver zu bestreuen. An manchen Wänden zogen sich kreuz und quer schmale bräunliche Streifen. Diese waren einst rot gewesen und stammten von zerdrückten Wanzen, denen Vorbewohner des Zimmers, die noch kein Pulver besaßen, den Garaus gemacht hatten. Das hochgiftige Pulver half tatsächlich ausgezeichnet, ohne an den Wänden weitere unschöne Spuren zu hinterlassen.

Eine der wenigen noch intakten Familien, die im Heim untergebracht waren, hieß Persak. Es war ein Ehepaar mit zwei Kindern, Lotte und Peter. Die Familie durfte sich glücklich schätzen. Herr Persak hatte im Innendienst der Polizeidirektion Beschäftigung gefunden. Dadurch hatte die Familie, wenn auch nur ein geringes, so doch regelmäßiges Einkommen, mit dem sie recht gut über die Runden kommen konnte. Lotte, die etwa gleich alt wie Hans war, spielte gerne mit ihm und Erika. Zeitweilig waren sie die einzigen Kinder unter den vielen, hauptsächlich alten Bewohnern. Lotte spielte am liebsten Familie, also Vater, Mutter und Kind. Das spielte sie oft, sehr leidenschaftlich und so lange wie möglich. Hans, den dieses Spiel auf Dauer zu langweilen begann, sonderte sich regelmäßig nach einer Weile ab und ließ die restliche Familie „sitzen“. Das Glück war der Familie Persak holder als der Familie Gamliel, sie konnten bald aus dem Heim in eine Gemeindewohnung am Schöpfwerk in den zwölften Bezirk übersiedeln.

Sowie Dorothea und die Kinder im Heim heimisch geworden waren, hatte Hans sich die Tempelruine als bevorzugten Aufenthaltsort auserkoren. Dabei war ihm mit seinen sechs Jahren keineswegs bewusst, wie lebensgefährlich das Spielen in und auf der „Reichskristallnacht-Ruine“ war. Er erzählte seiner Mutter nicht, wie magisch ihn die schummrigen Abteile der Ruine anzogen. Auf den eingestürzten, größtenteils rußgeschwärzten Balken und Schuttbergen, aus welchen noch verkohlte und zerfetzte Gebetbücher und Gebetstücher hervorsahen, ließ es sich toll herumklettern und dabei der kindlichen Phantasie freien Lauf lassen. Hin und wieder huschten Ratten, von denen er sich keineswegs stören ließ, an ihm vorbei. Er konnte sogar noch zerborstene, arg verkohlte Sitzbänke ausmachen, die da und dort nicht völlig von Schutt bedeckt umherstanden. Hätte seine Mutter von seinem Treiben gewusst, sie hätte es ihm augenblicklich ein für alle Mal untersagt.

Einmal kam es vor, dass er von einem Passanten beim Umherklettern auf der Ruine beobachtet und angesprochen wurde. Der Mann ersuchte Hans, ihm doch eine Jungtaube aus einem der vielen Nester für sich daheim herunterzuholen. Hans war es seiner unbekümmerten Jugend wegen nicht in den Sinn gekommen, dass es sich bei dem Bittsteller mit allergrößter Gewissheit um einen Hungernden handelte, der diese Taube daheim umgehend zu verspeisen gedachte. Hans ging es vielmehr darum, seine Kletterkünste zu zeigen. Deshalb kam er solcher Bitte nicht nur einmal gerne nach.

Irgendwann erinnerte sich Dorothea daran, dass ihr geschäftstüchtiger Vater unter anderem auch stiller Teilhaber einer kleineren Wiener Klavierfabrik gewesen war. Sie hegte gewisse Hoffnung, und eines Tages begab sie sich, Hans mit sich an der Hand führend, auf den Weg zu dieser Fabrik. Diese befand sich in einem der Innenbezirke Wiens. Dort angekommen, gelang es ihr, mit dem Geschäftsführer ins Gespräch zu kommen und die Geschichte ihres Vaters vorzubringen. Unwillig hörte jener zu. Als Dorothea fertig gesprochen hatte, lautete dessen Antwort, lakonisch im Wiener Dialekt ausgesprochen: „Hab’n Sʼ was in da Hand, als Beweis?“ Der Ausgang dieses Dialoges war für Dorothea niederschmetternd. Danach nahm sie sich vor, keine weiteren Nachforschungen nach Eigentum welcher Art auch immer mehr anzustellen.

Hans und Erika wuchsen ohne leiblichen Vater auf. Diesen Umstand empfanden sie anderen Kindern gegenüber, die beide Elternteile hatten, keineswegs als Nachteil. Ihre Mutter verstand es aufs Perfekteste, mittels ihrer übergroßen Liebe und Fürsorge, die sie in absolut gleichen Maßen an beide Kinder verteilte, selbst unter widrigsten Gegebenheiten Gedanken an ein Vatermanko niemals aufkommen zu lassen.

Um ins Heim zu gelangen, musste man von der Tempelgasse in den mit Pflastersteinen ausgelegten Hof eintreten. In der Anfangszeit ihres Aufenthaltes war der Hof von der Gasse her frei zugänglich. Einige Quadratmeter der rechten hinteren Hofecke waren von einem flachen Holzdach überdeckt. Dieser Platz wurde von Herrn Breier, einem Tischler, der seine Werkstatt und eine Lagerhalle in zwei im Parterre gelegenen Räumlichkeiten untergebracht hatte, als Abstellplatz für seinen mit zwei großen Rädern bestückten Holzkarren und für die Lagerung langer Holzbretter benutzt. Trat man durch den Hauseingang in den drei, vier Stufen höhergelegenen Flur, konnte man von da weg entweder in die oberen Stockwerke oder hinunter in den stets offen stehenden Keller gehen. Wenige Stufen führten zum finsteren, erdfeuchten Keller, seinen Verzweigungen und dessen vielen, zu beiden Seiten befindlichen Abteilen. Seiner Feuchtigkeit und minimal vorhandenen Beleuchtung wegen blieb er von den Heimbewohnern unbenutzt. Was hätten die besitzlosen Bewohner dort überhaupt deponieren sollen? Wann immer Hans sich in die Kellerabteile begab, fiel sein Blick umgehend auf die alle paar Meter an den Wänden angebrachten und mit roter Schrift und schwarzem Totenkopf bedruckten Zettel. Diese sollten vor ausgestreutem Rattengift warnen.

Eines Tages wurde der Hof mit einem mehr als mannshohen, dicht ineinander gefügten Bretterzaun und ebensolchem Tor, von der Gassenseite her nunmehr uneinsichtig, verbaut. Für das neue Tor bekam jeder Heimbewohner einen Schlüssel. Von der Heimleitung war angeordnet worden, dass das Tor abends ab einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden musste. Wie zuvor erwähnt, führten zum Flur im Erdgeschoß drei, vier Stufen hoch, die an einem zweiflügeligen, massiven großen Holztor endeten. Trat man durch dieses, befand sich nach wenigen Schritten zur linken Hand die leer stehende Hausbesorgerwohnung. Diese war zwar klein, jedoch mit einer Kaltwasserleitung, einer kleinen Küche, einem gusseisernen Kohleofen und Innenklosett ausgestattet, was im Heim absoluter Luxus war.

Von hier führten viele Stufen jeweils im Halbkreis zum ersten, zweiten und dritten Stock hoch. Ein mit vielen Verschnörkelungen versehenes gusseisernes Geländer, obenauf mit Holzhalterung abgeschlossen, bot Halt, Stütze und zugleich Schutz. Auf dem Holzabschluss waren, als Verschönerung gedacht, in regelmäßigen Abständen Holznoppen eingearbeitet. Vermutlich dienten sie nicht nur der Verschönerung, sondern auch, um das von Knaben beliebte, aber äußerst gefährliche Hinunterrutschen zu unterbinden. Da altersbedingt bereits mehrere Noppen herausgefallen oder abgebrochen waren, ließen sich Teilstrecken hinabrutschen. Sowie Hans sich unbeobachtet wusste, gab er sich diesem Vergnügen hin.

In jedem Stockwerk war in der Gangmitte an der Wand eine Bassena installiert. Das ist ein gusseisernes, mit ebensolcher Wandhalterung versehenes Wasserbecken, an dessen Oberteil ein Wasserhahn herausragt. Ausschließlich von da und aus den kleinen Gemeinschaftsküchen, von denen ebenfalls in jedem Stockwerk eine vorhanden war, konnte man kaltes Wasser holen. Um sich und ihre Kinder ungestört in den ihnen zur Verfügung gestellten vier Wänden waschen zu können, besorgte sich Dorothea ein altes, weißes, schon arg abgesplittertes, ehemals emailliertes Lavoir und einen ebensolchen Krug. Mit diesen Gefäßen wurde meistens Hans beauftragt, Wasser zu holen. Ein verbeulter Metalleimer, in den jeweils das gebrauchte Wasser geleert wurde, war als Heiminventar im Zimmer vorhanden. In diesen wurde benutztes Wasser geleert. Sobald dieser voll war, wurde Hans – wer sonst – geschickt, diesen im auf dem Gang befindlichen WC auszuleeren.

Von allen drei Stockwerken gelangte man sowohl links wie rechts durch mächtige, immer offen stehende Flügeltüren zu den Zimmern der Bewohner. Die Flügeltüren waren vormals die Eingangstüren zu Feudalwohnungen gewesen, solange bis dieses Haus zu einem Obdachlosenheim für überlebende Juden umfunktioniert werden musste. Vor dem Krieg zählten die Zimmer links wie auch rechts zu Wohnungen für jeweils eine (Groß-)Familie. Jetzt hingegen wurden notgedrungen in jedem vorhandenen Zimmer so viele Menschen wie

möglich untergebracht.

Wegen des großen, nach Kriegsende einsetzenden Ansturmes auf zu wenig vorhandenen Wohnraum konnte die Heimleitung auf vieles keinerlei Rücksicht nehmen. Vielleicht war sie auch überfordert. Da wurden einander völlig fremde Menschen in einem Zimmer, wohl geschlechtlich getrennt, untergebracht, die miteinander weder verwandt noch bekannt waren und häufig aus verschiedenen Ländern stammten, jedoch alle Juden waren. Diejenigen, die nicht aus Österreich stammten und andere Länder als ihr Endziel auserkoren hatten und ihre Unterbringung im Heim nur als notwendigen Zwischenstopp ansahen, konnten es oftmals schon nach kurzer Aufenthaltsdauer wieder verlassen. Daher gab es im Heim immer Bewegung. Sobald die einen abgereist waren, wurden anderen auf einen Wohnraum wartenden Überlebenden die frei gewordenen Plätze zugewiesen.

Unmittelbar hinter den großen Gangtüren befand sich seitlich eine Klosettanlage, pro Stockwerk also zwei. Während die Zimmertüren stets geschlossen waren, standen jene zu den Gemeinschaftsküchen offen. Die Küchen waren in allen drei Stockwerken übereinander angebracht. Von jeder konnte man durch ein kleines, zum Innenhof hinausmündendes Fenster in diesen sehen. Die Sonne konnte draußen noch so hell scheinen, in den Küchen blieb es düster. Jede Küche war mit nur einer, zudem schwach von der Decke herableuchtenden Glühbirne ausgestattet. Betrat man die Küche, standen unmittelbar rechts auf einem Wandtisch jeweils zwei uralte Gasherde, einer mit zwei, der andere mit drei Flammen. Somit standen den Bewohnern je Stockwerk insgesamt fünf Flammen zum Kochen zur Verfügung. Alle Herde waren arg verschmutzt. Der Schmutz rührte von übergelaufenem und nicht weggewischtem Kochgut her. Mit der Zeit hatte sich eine regelrechte Verkrustung gebildet. Kaum ein Benutzer fühlte sich zuständig, die Herde nach Gebrauch zu putzen, und die Heimleitung war es müde geworden, stets kontrollieren zu müssen. An der dem Eingang gegenüberliegenden Wandseite war ein längliches, aus Blech gefertigtes Becken angebracht. Ursprünglich war dessen Verwendung als Geschirrabwaschbecken gedacht, fand jedoch multifunktionelle Verwendung. Mangels anderer Möglichkeiten wurde die Küche von mehreren Bewohnern nicht nur zum Kochen, sondern auch als Waschraum, wenigstens zur minimalen Körperpflege, benutzt. Dies führte nicht selten zu Konflikten, wenn sich jemand waschen, jemand anderer aber kochen wollte. Schlussendlich wurde die Heimleitung herbeigerufen, die schlichtend einschritt und einen Kompromiss aushandeln musste.

Glücklich konnten sich jene nennen, die ein Behältnis besaßen, in welchem sie Wasser holen konnten, um die Waschprozedur in ihrem Zimmer zu vollziehen. Zwar hatten in Wien einige der beliebten Tröpferlbäder [20] wieder den Betrieb aufgenommen, doch konnte sich einen Besuch dorthin keiner leisten.

Die Räumlichkeiten der beiden ersten Stockwerke wurden von der Heimleitung getrennt mit Männern, Frauen und, so überhaupt noch welche bestanden, mit Familien belegt. Ein Eckzimmer, im ersten Stock zur Tempelgasse gelegen, war zu einer Werkstatt für Schuherzeugung umfunktioniert gewesen. Diese wurde vom ursprünglich aus Russland stammenden, sich stets wieselflink bewegenden, weißhaarigen Herrn Rosenkranz sen., den Hans niemals langsam gehen sah, und dessen jüngerem Sohn Kurt sowie einigen männlichen Mitarbeitern und einer einzigen jüngeren Frau, die außer den Rosenkranzʼ alle keine Juden waren, betrieben. Die Familie Rosenkranz selbst wohnte jedoch nicht im Heim. Sie besaßen eine große Wohnung in einem Patrizierhaus in der Taborstraße. Hans und seine Mutter waren einmal von Frau Rosenkranz sen., die karitativ tätig war, zu ihnen auf eine Jause eingeladen worden.

Eine weitere im Heim untergebrachte Familie hieß Cincinati. Sie waren mit ihrem etwa dreijährigen Sohn, der Daniel hieß, jedoch Danusch gerufen wurde, aus Polen kommend im Heim eingetroffen. Auch deren Zimmer war, wie alle anderen, mit Stahlrohrbetten, Nachtkästchen, einem Kasten und einem niedrigen Holzkasten möbliert. Wie viele dem Holocaust Entkommenen, hatten sich auch Danuschs Eltern dadurch einen leichten „Dachschaden“ eingefangen. Besonders fiel einem dies bei Herrn Cincinati auf. Zum Beispiel hatte das Elternpaar panische Angst, sich zu erkälten. Begegnete man ihnen, wunderte man sich, die Familie schon im Hochsommer in Mäntel und Schal gehüllt einhergehen zu sehen. Herrn Cincinatis Tick war so weit fortgeschritten, dass, schien ihm die imaginäre Kälte unerträglich, er sich in den erwähnten kleinen Holzkasten seines Zimmers legte, um sich so vor dem möglichen Erfrieren zu schützen. Hans hatte einmal deren Zimmer betreten, um mit Danusch zu spielen, und dessen Vater wie beschrieben im Kästchen hineingekauert liegen gesehen.

Danuschs Eltern waren bereits in einem fortgeschrittenen Alter, ihr Sohn somit ein Spätling, was dessen Geburt betraf. Mit dem Erziehungsauftrag waren beide Elternteile offensichtlich total überfordert. Die Mutter war dem Dreikäsehoch beim Durchsetzen ihres Willens eindeutig unterlegen. Sie schien dies wohl zu wissen, wusste und suchte jedoch kein Mittel, um dagegen anzukämpfen. Deutlich zeigte sich dies, sobald Danusch essen sollte. Wollte sie ihn mit einer Breispeise füttern – sie kochte ihm immer Breispeisen –, wendete sich der an und für sich kugelrunde Dreijährige von ihr ab und begann davonzuschreiten. Anstatt dem Kind das Hierbleiben zu lehren, begann sie ihm gemächlich nachzutrotten. Mit monotonen, immer gleich lautenden, lockenden Worten gelang es ihr hin und wieder, ihm einen Löffel Brei in den Mund zu schieben. Standen derlei Fütterungen an, sah sie es gerne, wenn Hans dabei war. In diesem Falle wich Danusch nicht von Hans’ Seite. Dies erleichterte ihr das Füttern einigermaßen. Manchen Müttern mag das Hinterherlaufen, wenn es sich um das Füttern ihres Kindes handelt, vielleicht nicht ungewöhnlich anmuten. Frau Cincinatis Fütterungsablauf zog sich jedoch, und dies nicht selten, fast die ganze Praterstraße entlang. Die ist bekanntlich einen Kilometer lang. Selbstredend begann auf solch langen Wegen die Speise regelmäßig zu erkalten. Trat dies ein, scheute sie sich überhaupt nicht davor, das nächste Haus zu betreten und an der erstbesten Türe zu läuten. Sowie ihr geöffnet wurde, neigte sie ihren Kopf leicht zur Seite, zeigte dabei auf Danusch und fragte, ob sie den erkalteten Brei kurz erwärmen dürfe. Sie brachte ihr Anliegen in einem kaum verständlichen Kauderwelsch von Jiddisch-Deutsch-Polnisch vor. Die in solcher Weise Angesprochenen verstanden kaum ein Wort, weshalb sie nur mühsam ein Lachen zu unterdrücken vermochten. Die meisten Angesprochenen kamen dem Wunsche von Frau Cincinati nach und ließen sie den Brei kurz aufwärmen, wussten doch fast alle von der Existenz des jüdischen Obdachlosenheimes. Hinterher amüsierten sich die Angesprochenen über die Jüdin, deren Sprache und Ansuchen sicher köstlich. Fütterungsprozeduren wie die geschilderte endeten nicht selten erst gegen Nachmittag. Um den erkalteten Brei warmzuhalten, scheute sie sich nicht, bei bis zu drei Wohnungsinhabern anzuläuten. Die Cincinatis konnten bald nach Kanada, wo Verwandte von ihnen lebten, auswandern.

Viele, wenn nicht die meisten Heimbewohner, hatten wegen der von den Nazis begangenen Gräueltaten Schrecklichstes durchmachen müssen. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Gezeichnete. Bei manchen trat dies sichtbar zutage. Einer, zum Krüppel geschlagen und gequält, konnte sich nur mit größter Mühe fortbewegen. Ein anderer, wie alle anderen bedauernswert, schien äußerlich keinen sichtbaren Schaden erlitten zu haben. Sein geistiger Zustand hingegen war gebrochen worden, und zwar dermaßen, dass sich nie mehr ein normaler Zustand einstellen mochte. Die Menschen, mit solchen Eigenschaften behaftet, auf allerengstem Raum zusammenlebend, kamen aus Österreich, Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei und waren, betrachtete man es geschichtlich, eigentlich alle „Altösterreicher“.

Bei folgendem Vorfall war Hans zugegen und unfreiwillig Zeuge geworden: Eine jüngere, bildhübsche, nur der vergangenen, unvorstellbar schrecklichen Ereignisse wegen alleinstehende Heimbewohnerin mit wunderschönem vollem schwarzem Haar, jedoch ausgemergeltem Körper, hatte, als einzige ihrer Familie, Jahre in einem der vielen Vernichtungslager überlebt. In unregelmäßigen Abständen erregte sie, eindeutig durch lagerbedingte Erlebnisse hervorgerufen, mehr oder weniger großes Aufsehen. Dies zeigte sich insofern, als sie plötzlich, auf dem Gang hin und her laufend, laut vor sich hin redete und fast zu schreien begann, wobei die Worte „SS“ [21], „Nazi“ und „Gestapo“ [22] am deutlichsten vernehmbar waren. Mit der Zeit schenkte man ihren Anfällen kaum noch Beachtung und nahm sie als gegeben hin, wusste doch jeder, weshalb sie so war. Die Anfälle der armen Frau waren, wie so viel anderes im Heim, zur Normalität geworden. Begegnete man ihr während eines ihrer Anfälle, sah man zur Seite. Einmal sorgte ein neuerlicher, extrem laut ausfallender Anfall dafür, dass die Heimleitung die Ärmste aus dem Heim in eine geschlossene Anstalt einweisen lassen musste. Bevor sie die herbeigerufenen Rettungsleute, weil sie sich vehement dagegen wehrte, festzuhalten und ihr eine Zwangsjacke anzulegen vermochten, war sie den Gang laut schreiend, dabei ein Glas klaren Wassers vor sich haltend, auf und ab gelaufen. Ihre Schreie waren diesmal überaus furchterregend gewesen. Alle, denen sie auf dem Flur begegnete, forderte sie auf, zu ihr herzusehen, weil, und das schrie sie extrem laut, die SS sie nötige, ihr eigenes Blut zu trinken. Gegen das leider nur unter – mäßiger – Gewaltanwendung vollzogene Fortbringen wehrte sich die so sehr Bemitleidenswerte vehement, jedoch vergebens. Wer vermag zu ergründen, welche Gedanken dieser armen, so jungen Frau gerade bei solcher Art des Wegbringens durch ihren verwirrten Kopf jagten?

Stieg man vom ersten zum zweiten Stock hoch, war der ganze linke Teil von der Heimleitung belegt. Die Heimleiterin, Frau Citron mit Namen, war eine Frau in ihren Fünfzigern. Mit ihr bewohnten die riesige Wohnung zwei weitere, wesentlich ältere Damen. Jene wünschten, mit ihren Vornamen, Frau Ella und Frau Olga, angesprochen zu werden. Alle drei waren von kleiner, rundlicher Statur. Die beiden Älteren trugen Brillen mit sehr dicken Gläsern, wobei Frau Olga, die Älteste, fast blind war und am Stock ging. Musste oder durfte man deren Wohnung betreten, was selten der Fall war, wurde man ausschließlich im langen, dunklen Vorraum empfangen. Eine herabhängende, schwache Lampe, mit Lampenschirm versehen, vermochte die Düsterheit kaum zu erhellen. Selbst gutes Sehvermögen ließ nur schemenhaft die im Vorraum befindlichen massiven Möbel ausmachen. Jedoch waren jene Möbel ganz anders gefertigt als diejenigen, die den Heimbewohnern zur Verfügung standen. Wer sich hier befand, durfte sein Anliegen vorbringen oder wurde, gesetzt den Fall, von Frau Citron belehrt oder ermahnt. Ein einziges Mal war Hans dabei, als seine Mutter mit Frau Citron etwas zu besprechen hatte. Er hatte beim Eintreten artig gegrüßt – darauf, dass er dies niemals unterließ, achtete Dorothea –, und während der kurz gehaltenen Unterredung beider Frauen stand er stumm neben seiner Mutter. Derweil stieg ihm der intensive, abgestandene, schwere Duft von bereits schrumpfendem Obst, welches von den Damen auf die umherstehenden Kästen gelegt worden war, in die Nase. Kurz gesagt roch es sehr modrig. Im Allgemeinen wurden Besprechungen in den Zimmern der Heimbewohner oder im anfänglich vorhandenen, jedoch kaum von jemandem benutzten Gemeinschaftsraum abgehalten. Es war sicherlich nicht einfach, so vielen Menschen wie auch Mentalitäten, zudem lauter Juden, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sie gar unter einen Hut zu bringen, war und blieb ein unmögliches Unterfangen. Die anfangs von Frau Citron gehandhabte, sicherlich unbeabsichtigte unsensible Zusammenlegung von einander fremden Personen führte zwischen manchen von ihnen, je nach gegebener Sachlage, hin und wieder zu verbalen Auseinandersetzungen. Obschon selten, wurden diese auch mal handgreiflich ausgetragen. Sonderbar, dass in solchen Momenten keinem der an derlei Auseinandersetzungen Beteiligten in den Sinn kam, was sie nicht alles in den vergangenen Jahren, von Demütigungen angefangen bis hin zum Schrecklichsten, ohne im Geringsten murren und mucksen zu dürfen, hatten erdulden und erleiden müssen.

Dorothea wurde nur dann bei Frau Citron vorstellig, wenn sie in Erfahrung bringen konnte, dass jemand, der ein größeres Zimmer bewohnte, aus dem Heim wieder wegziehen konnte. Seit nun geraumer Zeit konnte sie das stichhaltigste zum Ziel führende Argument vorbringen. Sie betonte gegenüber der Heimleiterin, dass sie die Familie seien, welche die längste Zeit im Heim wohnte. Dem konnte Frau Citron nichts entgegenhalten, und Dorothea bekam das ins Auge gefasste Zimmer zugesprochen.

Das Sichwaschen musste nach wie vor mit kaltem Wasser vollzogen werden. Hatte man das ganz normale Bedürfnis, sich waschen zu wollen, gab es drei Möglichkeiten. Man konnte dies direkt im Stiegenhaus an der Bassena erledigen, was die meisten männlichen Bewohner taten. Wer eine andere Möglichkeit vorzog, wusch sich in der Gemeinschaftsküche am Blechbecken. Dies auch dann, wenn zur gleichen Zeit jemand mit Kochen beschäftigt war. Die dritte Variante war, sich in seinem Zimmer zu waschen. Dies konnte wiederum nur dann vollzogen werden, wenn man ein Behältnis wie ein Lavoir oder einen größeren Topf besaß. Wofür man sich auch entschied, im seltensten Fall konnte man ungestört und alleine seine Waschprozedur erledigen. Obschon jedem bewusst war, dass es einfach nicht anders zu bewältigen war, kamen zwischendurch immer wieder Unstimmigkeiten auf. Solche führten wiederum dazu, Frau Citron herbeirufen zu müssen, um diese zu schlichten. Alsbald erstellte sie einen auf Papier festgehaltenen Plan, welcher geregelte Körperpflege- wie auch Kochzeiten festlegte. Diesen befestigte sie persönlich mit Reißnägeln an der Küchentüre. Von ihrer Sicht aus sollte nach genauem Einhalten dieser Vorgaben fortan einigermaßen Ruhe und Ordnung herrschen. Da hatte sie sich aber getäuscht gehabt. Kaum jemand wollte sich, endlich wieder in Freiheit und Frieden lebend, abermals vorschreiben lassen, was man wann zu tun und wann zu unterlassen habe. Somit hielt der ausgeklügelte Plan kaum länger als zwei, drei Wochen stand. Was das Kochen anbelangte, gab es anfänglich in den Küchen keinerlei Probleme, besaß doch kaum jemand Geschirr, geschweige Nahrungsmittel, um kochen zu können. Daher wurden die Küchen vorerst hauptsächlich als Waschräume benutzt.

Um die mittellosen Heimbewohner zu verköstigen, hatte die Israelitische Kultusgemeinde in der Leopoldsgasse im zweiten Bezirk eine „Ausspeisung“ genannte Lokalität eingerichtet. Das war eine Art Restaurant, in welchem auch arme Juden, die nicht im Heim wohnten, drei Mahlzeiten pro Tag gratis oder gegen einen geringen Beitrag verabreicht bekamen. Um Gratismahlzeiten zu erhalten, kam es darauf an, in welche Bedürftigkeitskategorie man eingestuft war. Fast täglich gab es Gersten- oder Hafersuppe, danach eingemachtes oder ausgelaugtes Fleisch mit Beilage und zum Abschluss einen kleinen Nachtisch. Viele, die dort hingingen, waren wahrlich, um nicht hungern zu müssen, über diese Einrichtung sehr froh. Von Mal zu Mal jedoch nutzten immer weniger Heimbewohner das Angebot. Ihnen war der Weg von der Tempelgasse dorthin zu weit oder zu mühsam. Eine Zeitlang, und dann nur zum Mittagessen, waren Hans und Erika zugegen. Kindern, welche die Ausspeisung aufsuchten, wurde obendrein vorweg Lebertran in Kapselform verabreicht.

Ein kostbares, jedoch verbotenes Gut besaßen Heimbewohner, die einen Tauchsieder oder gar einen kleinen, mit offen liegenden Drahtspiralen versehenen elektrischen Kocher ihr Eigentum nennen oder sich verbotenerweise derlei besorgen konnten. Beides zu benützen war strengstens untersagt, weshalb es von jenen, die solches besaßen, tunlich verschwiegen wurde. Mit solchem Gerät war es möglich, sich ein warmes Getränk oder eine kleine Speise in seinem Zimmer zuzubereiten und dem mit der Zeit in der Küche vermehrt vorkommenden Gedränge und Gezänk auszuweichen. Die erwähnten Geräte waren während oder nach Inbetriebnahme, neben den immer wieder vorkommenden Pannen der Wiener Elektrizitätswerke, häufig der Auslöser dafür, dass ein ganzes Stockwerk nicht nur in Dunkelheit, sondern in totale Stromlosigkeit gestürzt wurde. Trat ein durch solches Gerät ausgelöster Stromausfall ein, ertönte augenblicklich aus allen davon betroffenen Zimmern ein von Mal zu Mal lauter werdendes Fluchen, aus Solidarität auch aus dem Zimmer des Verursachers. Nach und nach traten Betroffene auf den Gang hinaus, um die verschiedensten Vermutungen über die Ursache des Stromausfalles und Theorien zu dessen Behebung anzustellen. Da es logischerweise auch am Gang dunkel war, gesellte sich alsbald jemand, eine Kerze in der Hand haltend, dazu, der sich obendrein als handwerklich begabt ausgab. Seine für manchen Umherstehenden unverständlichen Ausdrücke und dem längerem Daherreden nach hielt man ihn für kompetent und folgte seinen Anweisungen. Kerzen zu besitzen waren alle Heimbewohner genötigt. Nach einigem Beraten und Umhersuchen ortete endlich einer einen über Kopfhöhe befindlichen Sicherungskasten. Der „Fachmann“ stieg auf einen inzwischen herbeigeschafften Sessel. Während er in der einen Hand die Kerze als Lichtquelle hielt, tastete er mit der anderen im Sicherungskasten herum. Er prüfte eine Sicherung nach der anderen, weil er eine als durchgebrannt vermutete. Bei Kerzenschein war das Unterfangen recht mühsam. Sowie er endlich die defekte Sicherung ausgemacht und herausgeschraubt hatte, meinte er, da keinerlei Ersatzsicherungen vorhanden waren, diese dennoch unter gewissen Umständen flicken zu können. Dann war ein erstauntes „Ah“ von einigen Umherstehenden vernehmbar. Er meinte, während er in die Runde blickte, dazu ein Stück dünnen Draht oder etwas Stanniolpapier zu benötigen. Sofort machten sich welche auf den Weg in ihre Zimmer, um nach Schokolade, die von solchem Papier umwickelt war, zu suchen. Die Alternative, Draht, besaß ohnehin niemand. Hatte jemand Stanniolpapier herbeigeschafft, hantierte der verkappte Elektriker mit diesem eine Weile an der Sicherung herum. Anschließend schraubte er diese sehr vorsichtig in die Fassung. Unmittelbar danach machte ein mehrstimmiges, Beifall spendendes, leises Gemurmel und abermaliges „Ah“ die Runde. Das Licht ging im Flur wieder an und fiel durch die offen stehenden Zimmertüren in diesen Flur ein.

Unter den Heimbewohnern waren wenige, die man der orthodoxen Glaubensgemeinschaft zuzählen konnte. Mit diesen gab es dann Probleme, wenn ihnen, der strikten Befolgung der Gebote am Sabbat [23] wegen, jegliche Tätigkeit zu tun verboten war. Musste man nach einem solchermaßen tief Gläubigen die Toilette aufsuchen, konnte man gewiss sein, diese benutzt und nicht hinuntergespült vorzufinden. Für jene war das Hinunterziehen der Spülkette eine Tätigkeit, die am Sabbat zu den Verboten zählte, somit nicht ausgeführt werden durfte. Es war vonnöten, das Klosett stets mit zurechtgeschnittenem Zeitungspapier aufzusuchen. Hätte man darauf vergessen, wäre man in eine peinliche Lage geraten. Von der Heimleitung wurde kein Papier zu Verfügung gestellt. An den vor sehr langen Zeiten weißgrau getünchten Klosettwänden war Hans aufgefallen, dass an vielen Stellen die Farbe in Zentimeterbreite und einigen Zentimetern Länge abgeblättert oder kurz davor war. Die Ursache dessen war, dass manche Benutzer kein oder aber zu wenig zurechtgerissenes Zeitungspapier mitgenommen hatten. An den Wänden war somit sichtbar, auf welche Weise diejenigen sich gesäubert hatten. Sobald es zu dunkeln begann, durfte man weder Kerze noch Streichhölzer zum Toilettengang mitzunehmen vergessen. Wohl waren Lampenfassungen in allen WC-Anlagen am Plafond angebracht, jedoch nicht mit Glühbirnen versehen.

Für die oberflächliche Reinhaltung der Stiegen, Gänge, Gemeinschaftsküchen und Klosetts war ein älteres, nicht jüdisches Ehepaar zuständig. Man sprach sie mit deren Vornamen Johann und Johanna an. Bald wurden sie von einem anderen Ehepaar, Sehr mit Namen, ersetzt. Das Ehepaar war aus Israel, wohin es geflüchtet war, mit ihrer dort geborenen Tochter Hanni nach Wien zurückgekommen.

Die Sehrs mit ihrer kleinen, rothaarigen Tochter Hanni zogen im Heim ein und bewarben sich sofort um die Anstellung als Hausbesorger. Sie bekamen die Stelle zugesprochen und durften die im Parterre gelegene und bis dahin leer stehende Hausbesorgerwohnung beziehen. Die bislang unbewohnte Wohnung war unter den Heimbewohnern schon länger ein beliebter Gesprächsstoff. Manche intakte Familie wäre noch so gerne in diese eingezogen. Die damit verbundenen Hauswarttätigkeiten, die der Posten beinhaltete, die wollte niemand auf sich nehmen. Die Sehrs hingegen waren glücklich, sowohl diese große Unterkunft wie auch die Anstellung bekommen zu haben.

Immer noch mussten Dorothea und ihre Kinder um in ihr Zimmer zu gelangen oder dieses zu verlassen, jenes von den Frauen Adler und Rosenberger und deren Tochter Hanni durchschreiten. Frau Rosenberger war durch Hitlers Machenschaften sehr jung zur Witwe und ihre drei Kindern somit vaterlos geworden. Sie war eine sehr fromme Jüdin, trug sogar einen „Scheitel“ (Perücke) [24]. Hanni war ein äußerst rassig aussehendes und sehr hübsches Mädchen, welches ihr pechschwarzes Haar zu dicken Zöpfen geflochten trug. Frau Rosenberger hatte neben Hanni noch zwei Söhne. Jene hatten in einem orthodoxen Männerheim Wiens Unterkunft gefunden. Die Rosenbergers konnten das Heim nach wenigen Monaten Aufenthalt in Richtung Israel verlassen und kurz danach auch Frau Adler.

Solange Dorotheas Kinder nicht im schulpflichtigen Alter waren und sie diese hin und wieder alleine im Zimmer zurücklassen musste, schloss sie diese, sobald sie außer Haus zu tun hatte, für den Zeitraum ihres Wegbleibens darin ein. Die Zeit ihrer Abwesenheit war besonders für Hans von Langeweile geprägt. Spielsachen waren weder für Erika noch für ihn vorhanden. In solchen Fällen begnügte Hans sich damit, sich bei geöffnetem Fenster aufs Fenstersims zu lehnen und dem Treiben in der Tempelgasse zuzusehen. Nicht selten fielen ihm Männer auf, welche die Gasse nach ausgerauchten, weggeworfenen Zigarettenstummeln gewissenhaft absuchten. Sobald ein Stummel entdeckt wurde, wurde dieser aufgehoben und sofort nach weiteren gesucht. Hatten sie eine bestimmte Menge gesammelt, lösten sie die noch vorhandenen Tabakreste heraus. Hernach füllten sie diese, sofern sie Zigarettenpapier besaßen, in dieses, wenn nicht, so auch in zurechtgeschnittenes Zeitungspapier, welches sie geschickt zur Zigarettenform rollten. Dann wurde die Selbstgerollte angezündet und genussvoll zu rauchen begonnen. Nicht nur Männer, auch Frauen konnte Hans beobachten. Jene waren weniger hinter Zigarettenresten her. Sie waren mit Schaufel und Besen unterwegs, um die Straßen nach Pferdhinterlassenschaften abzusuchen. Solche waren täglich zu finden und meist von vielen Spatzen belagert. Frauen suchten danach, um diese ihren Blumentöpfen oder Schrebergärten als Dünger zuzuführen. Es gab auch Tage, an denen von der Gasse oder vom Hof her Musikklänge ertönten. Die kamen von Instrumenten, welche von Straßenmusikanten betätigt wurden. Dabei konnte es sich um eine Drehorgel, ein Akkordeon oder eine Gitarre, aber auch um eine Mundharmonika handeln. War eine Drehorgel dabei, befand sich diese auf einem zweirädrigen Gestell. Mit diesem ging das Manövrieren leichter vonstatten.

Nach Darbietung von drei, vier Melodien erhofften sich die Musikanten, dass all jene, die zu ihnen aus ihren Fenstern hinabsahen und den Melodien lauschten, wenigstens ein paar Münzen hinabwerfen mögen. Einige taten es auch, worauf die Musikanten Dankesworte murmelnd, jovial kurz ihre Kappen abzogen und wieder aufsetzten, die umherliegenden Münzen aufklaubten und zum nächsten Haus weiterzogen.

Unter einigen Fischern, die im nahe gelegenen Donaukanal oder im in diesen einfließenden Wienfluss fischten, hatte es sich herumgesprochen gehabt, dass man im Heim, da wo Juden untergebracht waren, Fische rascher als anderswo veräußern konnte. Tauchte einer im Heim auf, trug er einen rucksackähnlichen, mit Wasser gefüllten Metallbehälter am Rücken, klopfte an jeder Tür an und bot jedem, der ihm öffnete, seinen Fang an. Selten ging er nicht schon nach kurzer Zeit leer gekauft wieder davon. Ebenso, auch dies konnte Hans vom Fenster aus beobachten, pries etwa zweimal im Jahr lauthals ein Scherenschleifer seinen Dienst an. Solch ein seine Dienste Anbietender kam immer mit einem Kumpanen daher. Während einer das Gestell mit dem schweren Schleifstein, welches je nach Beschaffenheit auf einem oder zwei Rädern montiert war, vor sich herschob und dieses vor dem Haus, das sie zu beglücken im Sinne hatten, platzierte, war sein Kollege im dazugehörigen Hauseingang verschwunden, um sich lauthals anzukündigen. Hausbewohner, die etwas zum Schleifen hatten, brachten dies nach unten. Sie übergaben ihre Geräte dem „Fachmann“, der sich sogleich an die Arbeit machte und für die Tätigkeit ein paar Groschen verlangte. Sobald die Scherenschleifer weiterzogen und für Hans nicht mehr sichtbar waren, ihm alsbald auch am Fenster langweilig zu werden begann, wendete er sich wieder dem Zimmer zu. Er überlegte kurz, was er wohl tun könne. Nach kurzem Überlegen machte er sich daran, die Nachttischlampe seiner Mutter zu untersuchen. Deshalb schraubte er die Birne heraus, um mit einer Häkelnadel, die zu seinem Glück einen Holzgriff hatte, in der Lampenfassung herumzustochern. Je nachdem, worauf er mit der Nadel drückte oder welchen Innenteil diese berührte, knallte und rauchte es zwischendurch. Obschon er dann erschrak, faszinierte ihn dies. Bei solchem Unterfangen hatte Hans einen großen – wenn nicht mehrere – Schutzengel zur Seite. Man darf den Gedanken nicht weiter verfolgen, was geschehen wäre, wenn …

Auf derselben Ganghälfte wie die Gamliels wohnten zwei weitere Familien. Die eine hieß Müller und die andere Rerucha. Das Ehepaar Müller hatte zwei erwachsene Söhne. Herbert, der Ältere, war wie sein Vater Musiker von Beruf, Erwin, der Jüngere, ein ausgezeichneter Artist. Hans war durch Zufall dazugekommen, Erwin einmal bei dessen täglichem Training zu beobachten. Erwin befand sich im kaum benutzten Gemeinschaftsraum alleine. Die Türe zu diesem stand jedoch einen Spaltbreit offen. Auf dem Boden vor ihm stand eine – sicherlich präparierte – leere Flasche. In diese steckte er seinen Zeigefinger hinein. Danach und nur auf diesen gestützt, begann er im Zeitlupentempo einen einhändigen Handstand zu vollführen. Hans war baff und staunte nur. Er war von der einzigartigen Darbietung solch eines Kraftaktes fasziniert. Jahrzehnte später bei einem Gespräch, welches Hans in der Schweiz mit Zirkusfachleuten führte und ihnen davon erzählte, sagten ihm diese, dass es in Europa nur einen gab, der diese artistische Leistung zu vollbringen imstande war. Derjenige hatte sich einen Künstlernamen zugelegt, an den sie sich nicht mehr erinnern konnten.

Herbert Müller war mit Elfi, der Tochter von Familie Rerucha, jung verheiratet. Elfi war hochschwanger. Sie wurde bald von einem Mädchen entbunden, das sie Hanni nannte. Beide Familien, Müller und Rerucha, fanden rasch bessere Wohnmöglichkeiten, weshalb alle das Heim nach sehr kurzem Aufenthalt verlassen konnten. Jahre später, Hans war von seiner Arbeitsstelle in der Schweiz auf Urlaub in Wien, machte er an einem Abend mit einer Gruppe Spanier eine Stadtrundfahrt. Diese wurde vom Verkehrsverein unter dem Namen „Wien bei Nacht“ angeboten und von seiner Mutter als Fremdenführerin geleitet. Unter den Sehenswürdigkeiten war auch ein Kurzaufenthalt im Wiener Moulin Rouge [25] eingeplant. In diesem Etablissement begegneten Hans und seine Mutter Herbert Müller, der in der Bar als Pianist engagiert war.

Herr und Frau Mundstein mit ihren Söhnen Walter und dem jüngeren Heinz hatten ebenfalls nur einen kurzzeitigen Heimaufenthalt durchzustehen gehabt. Heinz leitete in späteren Jahren als Erwachsener eine bekannte Wiener Tanzschule in der Mariahilfer Straße. In dieser setzte er sich besonders für die Integration von blinden Mitbürgern ein. Wie die Mundsteins und andere bereits erwähnte Heimbewohner konnte auch Frau Seidel mit ihrem Sohn Heinz, der den Schneiderberuf erlernte, dem Heim ziemlich bald den Rücken kehren und gleichfalls ausziehen. Zurück blieben Dorothea mit Hans und Erika, und dies, obschon Dorothea auch nicht die winzigste Möglichkeit ausließ, dem tristen Heimleben zu entkommen. Jedes ihrer Unterfangen war und blieb noch lange vergebens.

In den Zimmern im letzten, dem dritten Stockwerk waren fast ausschließlich Männer untergebracht. Alle waren einsame, verbitterte und in sich gekehrte Männer, denen kaum einmal ein Wort über die Lippen kam. Wenige weitere Stufen führten zum Dachboden hoch. Hans hatte längst ausgekundschaftet, dass die schwere Eisentüre, durch welche man auf den Dachboden gelangte, nicht verschlossen war. So erkor er auch diesen Bereich des Hauses zu einem seiner als Geheimnis gehüteten Spiel- und Aufenthaltsbereiche. An der Eisentüre war wohl ein Zettel angebracht, der den Aufenthalt auf dem Dachboden außer zum Wäscheaufhängen und -trocknen untersagte. Am Beginn seines Heimaufenthaltes, des Lesens noch unkundig, übersah Hans diesen Zettel, später ignorierte er ihn.

Arg verstaubte, dicke Holzbalken durchliefen kreuz und quer diesen riesigen, den ganzen Unterbau überdeckenden Raum. Über Kopfhöhe waren parallel laufend feste Schnüre gespannt, die zum Aufhängen und Trocknen von Wäsche bestimmt waren. Auch die Schnüre waren mit Staub belegt. Dies war nicht verwunderlich, weil sie nie benutzt wurden. Es besaß niemand mehr Wäsche als jene, die getragen wurde. Wo hätte man noch dazu mit kaltem Wasser Wäsche waschen sollen? Wie sauber wäre diese geworden? Hans hatte ungemein Spaß, über die vielen Balken zu springen oder auf ihnen zu balancieren. Schien die Sonne aufs Dach, heizte sich die Luft auf dem Dachboden dermaßen stark auf, dass sie kaum zum Einatmen war. Das störte den Knaben keineswegs. Zwischendurch genoss er den herrlichen weiten Ausblick aus den vielen Dachluken. Von diesen konnte er in den Hof hinunter und die ganze Tempelgasse entlang bis hin zum und über den Donaukanal hinweg sehen. Der Stiegenhausabschluss zum Dach hin bestand aus einem gitterähnlichen Eisengestell. In dieses waren mit Metalldrähten durchzogene Glasscheiben eingelassen. So konnte das Tageslicht durchscheinen, wodurch das Stiegenhaus tagsüber genügend hell erleuchtet war.

Ebenso gerne hielt sich Hans zwischendurch bei Herrn Breier, dem Tischler, in dessen Werkstatt auf. Dieser hatte nichts dagegen, wenn ihm der Knabe bei seinen Arbeiten an der Hobelbank oder an der Fräse zusah. Fast täglich ließ Herr Breier die Fräse laufen. Für spezielle Arbeiten war deren Gebrauch unumgänglich. Deren kreischender Lärm war hingegen im ganzen Heim bis ins allerletzte Zimmer unangenehmst vernehmbar. Hin und wieder durfte Hans beim Hantieren mit Brettern behilflich sein. Seine Lieblingsbeschäftigung war jedoch, mit dem im hinteren Hofteil abgestellten, großrädrigen Holzkarren des Tischlers über den holprigen Innenhof hin und her zu fahren.

4. Die Nachbarn

Vis-à-vis vom Heim wohnte Frau Treidl mit ihrem Sohn Walter. Jener war zwei Jahre älter als Hans. Frau Treidl war die allererste Frau, die sich damit zu beschäftigen begann, die im Tempelhof umherliegenden, von der Tempelruine stammenden Ziegelsteine unter den Schuttmassen hervorzuklauben. Jeden einzelnen klopfte sie sodann mit einem kleinen Beil vom noch anhaftenden Mörtel ab. Die gesäuberten Ziegelsteine schlichtete sie zuerst neben- und danach aufeinander. Mit der Zeit entstand ein ansehnlicher Quaderblock. Kurze Zeit, nachdem Frau Treidl mit dieser Tätigkeit begonnen hatte, gesellten sich weitere Frauen, die Frau Treidl mitzumachen animiert hatte, zu ihr. Es war eine harte Arbeit, die die Frauen verrichteten. Einige holten mittels Pickel, andere mit bloßen Händen Ziegelsteine unter dem Schutt hervor. Andere säuberten diese und weitere schlichteten die Steine auf- und nebeneinander. Damit verdienten sich alle ein paar Groschen. Monate später gesellte sich Herr Treidl dazu. Erst jetzt war er, aus russischer Gefangenschaft entlassen, heimgekehrt. Sogleich versuchte er, bei dieser Arbeit mitzuverdienen. Es gab kaum andere Verdienstmöglichkeiten. Die ganze Wirtschaft lag danieder. Dieser Leute Arbeit trug jedoch wesentlich zum ziemlich raschen Wiederaufbau der arg zerstörten Wienerstadt bei.

Im Heim gab es das übliche Ein- und Ausziehen. Einige Wegziehende zog es ins „Gelobte Land“, andere in die USA, nach Kanada oder gar nach Australien. Die meisten Abreisenden suchten die Nähe von Verwandten, so überhaupt noch welche am Leben waren. Für Dorothea stand es von Anfang an fest, keinesfalls, egal was noch alles geschehen mochte, auszuwandern, sondern in Wien zu bleiben.