Annelise Bach

Kindheit

Annelise Bach wurde am 24. Oktober 1934 in Wien geboren. Da die Familie jüdisch war, mussten Annelise Bach und ihre Eltern 1938 emigrieren. Sie lebten zwei Jahre in Ungarn und flohen danach weiter nach Bulgarien. 1946 kehrten sie nach Wien zurück.

Zur Erinnerung an meine Eltern Ernst Joachim und Stella Gerda Bach

Für meine Kinder und alle Nachkommen dieser Familie

Familiengeschichten

Ich bin am 24. Oktober 1934 um 19 Uhr im „Goldenen Kreuz“ [1] in Wien zur Welt gekommen. Sternzeichen Skorpion, Aszendent Zwilling. Es war dies ein Mittwoch, es herrschte kühles Wetter bei 6 Grad. Im Burgtheater wurde „Götz von Berlichingen“ [2] gespielt, im Theater in der Josefstadt Nestroys „Einen Jux will er sich machen“ [3] und in der Staatsoper „Der Freischütz“ [4]. In den Kinos spielten sie Filme mit Hans Moser [5], Greta Garbo [6] und Paula Wessely [7], alles Künstler, die ich viele Jahre später selbst gesehen habe. In der „Neuen Freien Presse“ [8] stand, dass der Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg [9] den Präsidenten der Jüdischen Kultusgemeinde Dr. Friedmann [10] zu einem Gespräch empfangen habe.

In jeder Familie bilden sich Legenden und in unserer Familie lautet eine so: Anlässlich meiner Geburt sollen mein Vater, sein bester Freund und mein Großvater ein ungeheures Saufgelage veranstaltet haben, indem sie die ganze Nacht durch diverse Lokale gezogen sind und schlussendlich versucht haben, zwischen den Straßenbahnschienen ihren Rausch auszuschlafen. Mein Großvater hatte ja schon sechs Enkelkinder, aber das erste Kind vom einzigen Sohn musste wohl gebührend gefeiert werden.

Es gibt noch zwei Geschichten über meinen Großvater väterlicherseits, die mir bekannt sind: Meine Großmutter war im Jahre 1898 mit den Kindern auf Sommerfrische und mein Großvater kam am 18. August – zu Kaisers [11] Geburtstag – auf Besuch. Und genau auf den Tag neun Monate später, am 18. Mai 1899, wurde mein Vater geboren. Und im Haushalt der Bachs gab es einen dienstbaren Geist namens Mitzi und die hatte eine kleine Tochter, die, so wurde gemunkelt, nicht vom Ehemann der Mitzi gezeugt worden war. Da sie jünger war als ich – wir haben sie und ihre Mutter nach dem Krieg wiedergesehen – muss mein Großvater an die 80 gewesen sein, als sie auf die Welt kam. Wie gesagt – es bilden sich Legenden!

Meine Eltern dürften sich in den 1930er Jahren kennengelernt haben, ein gemeinsamer Freund soll sie – nämlich meine Mutter – zum Heurigen oder zu einer Einladung mitgebracht haben. Sie haben 1933 geheiratet – mein Vater, Ernst Joachim Bach, war 34 Jahre alt und hatte schon eine ganz kurze Ehe hinter sich, die er in sehr jungen Jahren geschlossen hatte; meine Mutter war 30. Sie ist 1903 geboren und hat später – nach dem Krieg – in ihren Dokumenten aus dem 3er immer einen 8er gemacht. Sie war bis zu ihrer Heirat Sprachkorrespondentin für Französisch und Englisch bei der Firma „Palmolive“. Sie hat mir einmal erzählt, dass sie ein Lyzeum, das war so eine Art höhere Töchterschule, besucht und dort ihre Ausbildung gemacht hat. Beide stammten aus jüdischen Familien, allerdings hat sich mein Vater schon in jungen Jahren taufen lassen und meine Mutter konvertierte im Zuge ihrer Vermählung.

In dem Buch „Die geistige Elite Österreichs“ [12] steht unter Bach Ernst Joachim: „1899 geboren, 1916 Matura, Kriegsfreiwilliger, avancierte zum Fähnrich, kämpfte an verschiedenen Fronten und wurde ausgezeichnet. Ab 1925 im Kohlengrosshandel. Talentiert, gesellschaftlich außerordentlich gewandt, geschickt und erfolgreich, wird er schnell zum Prokuristen befördert. Im Jahre 1934 gründet ein deutsches dem Kohlensyndikat angehörendes Unternehmen eine Geschäftsstelle in Wien und bestellt ihn zum Geschäftsführer.“ Dieser Umstand – um es vorwegzunehmen – rettete ihm und uns ein paar Jahre später wahrscheinlich das Leben.

Zur Zeit meiner Geburt wohnten wir im 13. Bezirk. Die Adressangaben sind widersprüchlich – auf einem Dokument ist die Braunschweiggasse angegeben, dann wieder Am Küniglberg 1 und Franz-Schalk-Platz 10.

Ich war noch sehr klein, denn ich lag noch im Gitterbett und kann mich erinnern, dass sich eine sehr schöne, dunkelhaarige Frau zu mir herunterbeugt – das war meine Großmutter mütterlicherseits, die ich ja nie mehr wieder gesehen habe. Ob meine Großeltern mütterlicherseits auch bei meiner Geburt gefeiert haben, ist nicht überliefert. Sie wohnten im 9. Bezirk in der Glasergasse 18, mein Großvater mütterlicherseits – Otto Wassermann – war angeblich zuerst Geiger. Dann wurde er Fotograf mit mäßigem Erfolg, denn es ging ihnen nicht sehr gut. Ich glaube, meine Mutter unterstützte sie, soweit sie konnte, und das dürfte zeitweise zu Konflikten mit meinem Vater geführt haben.

Der Vater meiner Großmutter Maria (mütterlicherseits) muss ein sehr interessanter Mann gewesen sein. In dem Buch „Das geistige Wien“ [13] aus dem Jahre 1893 steht: „Klein Hugo, geboren 1853 in Szegedin [14], gestorben 1915 in Karlsbad [15], Schriftsteller und Redakteur, studierte an der Universität in Budapest, wurde Mitarbeiter diverser Zeitungen, 1883 Übersiedlung nach Wien, wirkte hier als Theaterdichter, Kunstkritiker, Verfasser von Feuilletons und Zeitungsromanen, und als Übersetzer. Er arbeitet auch für die ‚Neue Freie Presse‘. Ab 1904 Herausgeber des Familienblatts ‚An der schönen blauen Donau‘. Bühnenwerke u.a. ‚Das Rendezvous in Monako‘, ‚Der Blaustrumpf‘, ‚Blinde Liebe‘ u.a., sowie mehrere Libretti. Er konvertierte zum Christentum.“ Hugo Klein, der auch im 9. Bezirk wohnte, in der Roßauer Gasse, war zweimal verheiratet. Aus der ersten Ehe stammte die Tochter Maria – meine Großmutter –, aus der zweiten Ehe ein Sohn, Herbert, von dem ich nichts weiß. Es gab noch eine Schwester Hugo Kleins, die hatte zwei Söhne, Berthold und Fritz Deutsch. Berthold beging 1941 Selbstmord, Fritz überlebte in Wien – er war angeblich Kabarettist und später Anwalt. Vielleicht hat ihn seine Ehe geschützt, denn seine Frau Lina dürfte Arierin gewesen sein. Wir haben sie nach unserer Rückkehr besucht, es waren die einzigen Verwandten meiner Mutter, die überlebten. Ich kann mich noch erinnern, dass es in der Wohnung nicht sehr gut gerochen hat, weil da ein Kaninchen herumhoppelte. Auf dem Tisch stand ein Korb mit Nüssen – es gab ja nicht sehr viel nach dem Krieg – und die Tante Lina forderte uns immer wieder auf: „Nehmt‘s doch ein paar Nussen“ – seither hieß sie bei uns „die Nussentant“. Fritz Deutsch ist dann bald gestorben und nach dem Tod meiner Mutter ist auch der Kontakt zur „Nussentant“ abgebrochen.

Gab es in der Familie Klein – die aus Ungarn stammte – Schriftsteller und einen Kabarettisten, so gab es in der Familie Bach – die aus Lemberg [16] kam – eine Schauspielerin, eine Sängerin, einen Politiker und zwei Rabbiner.

Auf dem Salzburger jüdischen Friedhof gibt es ein Grab Nr. 9, das lautet auf den Namen Dr. Moritz Bach, er war dort Rabbiner und beging angeblich Selbstmord, ein Cousin meines Großvaters. Ein anderer Cousin hieß Julius Max und war Rabbiner in Ottakring. Dessen Kinder Margarete und Leo Ernst emigrierten rechtzeitig nach Amerika und die Söhne von Leo Ernst sind in meinem Alter. Zu diesem Familienzweig gibt es keinen Kontakt.

Zwischen 1700 und 1775 lebte in Lemberg eine gewisse Leitscha Neuwald und eine Ur-Ur-Urenkelin, nämlich Esther Neuwald, tat sich mit einem David Bach zusammen – sie hatten fünf Kinder, zwei Töchter hießen Neuwald, die anderen Kinder Bach – der Zweitälteste hieß Josef, geboren 1856 – mein Großvater väterlicherseits.

Josef Bach heiratete noch in Lemberg 1880 oder 1881 Cäcilie Diamant, deren Cousine angeblich Sängerin an der Mailänder Scala [17] war. Ich habe dorthin geschrieben, aber leider gibt es keine Unterlagen mehr aus der Zeit.

Die ersten beiden Töchter von Josef und Cäcilie sind 1882 und 1884 noch in Lemberg geboren: Franziska und Helene. Ob Josef Bach in Lemberg schon mit Holz und Kohlen gehandelt hat, ist zu vermuten. Jedenfalls kommt die Familie zwischen 1885 und 1887 nach Wien, denn die dritte Tochter – Paula – ist 1887 schon in Wien geboren. 1890 folgt dann Charlotte und neun Jahre später, 1899, Ariel David – später Ernst Joachim –, das letzte Kind und der einzige Sohn. Und da sind wir wieder bei diesem Ernst Joachim – diesem cleveren, gut aussehenden, erfolgreichen, sich behauptenden, von der ganzen Familie heißgeliebten Sohn, Neffen, Bruder, Onkel, Schwager, der so sehr Mittelpunkt war, Lebensmensch auch für meine Mutter. Sie hatte übrigens einen sehr hübschen Namen, sie hieß Stella, nach ihrer Taufe allerdings Gerda.

In „Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger“ [18] steht ein paar Jahre später „Bach Josef, Holzhandel, II., Förstergasse 7“. Mein Vater hat immer erzählt, dass der Großpapa eine „Rutschn“ am Nordbahnhof gehabt hat, das heißt, dass er dort ein Depot oder eine Lagerhalle angemietet hatte für Kohle und Holz, die er aus dem Osten einführte, um sie dann entweder an Einzelhändler oder direkt an die Haushalte weiterzuverkaufen. Er muss ziemlich tüchtig gewesen sein, denn er hat seine Familie gut versorgt. Immerhin vier Töchter und einen Sohn, eine ordentliche Wohnung, Haushalt mit Dienstmädchen, was zur damaligen Zeit nicht teuer war, aber das alles musste trotzdem bezahlt werden. Welche Schulen die fünf Bach-Kinder besucht haben und welche Ausbildung sie genossen haben, ist nicht überliefert.

Franziska, die älteste Tochter, heiratete Siegmund Pach aus Neutra [19], einen sehr schönen Mann. Es existiert ein Foto von ihm als Siebzigjährigem, blendend aussehend und sehr soigniert [20]. Dieser Siegmund Pach, Onkel Zsiga genannt, war dem weiblichen Geschlecht nicht abhold und flirtete gerne. Einmal im Gänsehäufel [21] – dem Stammbad der Bachs –, als er gerade ein hübsches Mädchen im Arm hielt, rief er plötzlich meinem Vater zu: „Ernst, übernimm, die Franzi kommt!“ Er und Tante Franzi emigrierten lang vor dem verhängnisvollen 1938er Jahr nach Palästina und siedelten sich in Haifa an. Sie starben kinderlos, sie in den 1940er Jahren, er in den 1950er Jahren. Onkel Zsiga war ein paar Jahre vor seinem Tod noch einmal in Wien und da habe ich ihn kennengelernt. Er war wirklich ein schöner alter Herr und sehr nett. Es muss ihnen gut gegangen sein, denn sie hatten ein Haus in einer für Haifa wichtigen Straße und eine Orangenplantage, wo jetzt der Hafen von Haifa liegt. Nach ihrem Tod sollte es an die ganze Familie vererbt werden. Diese Bemühungen liefen aber ins Leere.

Bei Helene, der zweitältesten Tochter, gibt es wieder so eine Großvatergeschichte. Helene war etwas verwachsen und so beschloss der Großpapa, etwas nachzuhelfen, um sie zu verheiraten. Es gab da einen jungen Medizinstudenten aus Budapest, der hieß Norbert Kerekes, dem hat er das Studium bezahlt und Helene mit ihm verheiratet. Sie hatten zwei Töchter: Grete und Lisa. Leider ist Norbert schon 1916 gestorben, so dass sich die Familie um Helene und die beiden Kinder kümmern musste. Mein Vater war da sehr involviert und seine beiden Nichten sind auch sehr an ihm gehangen. Helene ist 1942 nach Minsk [22] deportiert worden. Grete und Lisa konnten nach England emigrieren.

Nun zur Paula. Paula finden wir 1905 in Bielitz in Schlesien [23] – heute Polen – am Stadttheater. Sie war damals 18 Jahre alt, angeblich sehr hübsch. Wieso sie dort engagiert war, ob sie irgendwo eine Ausbildung gemacht hat, wieso die Eltern ihr das erlaubt haben, wie lange sie dort war und ob sie noch wo anders gespielt hat, ist nicht herauszufinden. Ich habe sie bei meinen Recherchen in keinem Theaterjahrbuch gefunden. Die Familie hat sich ausgeschwiegen. Mein Vater hat einmal von einem adeligen Verehrer gemunkelt. Fest steht, dass sie im Jahre 1916, also elf Jahre nach Bielitz, mit immerhin schon 29 Jahren Maximilian Zwilling aus Warschau geheiratet hat. Was in diesen elf Jahren passiert ist, bleibt leider im Dunkeln der Geschichte verborgen. Sie wurden vom Rabbiner Julius Max Bach getraut, der ja ein Cousin war. Sie hatten ebenfalls zwei Töchter, Lili und Susi, die wie ihre Cousinen im Jahre 1938 nach England emigrierten. Paula und Max Zwilling wurden zusammen mit Helene Kerekes – mit der sie zuletzt gemeinsam die Wohnung in der Servitengasse 4 bewohnten – 1942 nach Minsk deportiert.

Charlotte – Lotte – die jüngste Tochter, war die Einzige, die einen Goi [24] heiratete, und zwar Alfred Sieber. Sie hatten ebenfalls zwei Kinder, Jutta und Herbert. Beide emigrierten ebenfalls, so dass alle meine Cousinen und der einzige Cousin den Holocaust überlebten. Die Familiengeschichte besagt, dass Tante Lotte, nachdem sie ihre Kinder zum Zug gebracht hatte, nach Hause ging und starb. Herzversagen oder Selbstmord? Auch ein Ereignis, über das nicht gesprochen wurde.

Vor mir liegt eine alte Fotografie aus den 1930er Jahren, die Familie im Gänsehäufel. Meine Mutter ist da schon dabei. Die Tanten, deren Männer, die Kinder in altmodischen Badeanzügen, vor der Saisonkabine, Liegestühle, der Klapptisch, darauf die obligaten Sonntagsschnitzel mit dem Gurkensalat im Glas.

Es war aber nicht immer alles eitel Wonne – wie überall. Sie haben sich geliebt und gehasst, sich gestritten und versöhnt, einander beneidet, gegeneinander intrigiert und zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Die Tanten haben täglich miteinander telefoniert, eine ist über die andere hergezogen, sie haben auch meiner Mutter das Leben schwer gemacht. Sie waren nicht auf ihren einzigen geliebten Bruder böse, dass er sie geheiratet hat, sondern auf sie, dass sie ihn bekommen hat.

Als es dann eng wurde, sie ihre Wohnungen verlassen mussten, sind sie zusammengezogen, die zwei, die noch da waren, und haben bis zum bitteren Ende miteinander ausgeharrt und sind gemeinsam in den Transport nach Minsk gegangen. [25] Dasselbe Schicksal ereilte fast zur gleichen Zeit meine Großmutter Maria und ihren Mann Otto mit Bestimmungsort Izbica [26]. Zu der Zeit waren wir – meine Eltern und ich – schon vier Jahre weg und lebten in Sofia. Aber davon später.

In den Jahren nach dem Krieg kamen sie – die Überlebenden – aus England und Amerika auf Besuch, teilweise mit Kind und Kegel, sie wollten ihr geliebtes und gehasstes Wien wiedersehen und vor allem meinen Vater, er war ja nun das Familienoberhaupt. Ich glaube, dass es öfters zu Weihnachten war. Ob jüdisch oder nicht, Weihnachten wurde natürlich gefeiert. Ich bekam eine Ahnung davon, wie es einmal gewesen sein musste. Die Wohnung war voll, der große Tisch ganz ausgezogen, es war laut und fröhlich und mein Vater machte einen sehr glücklichen Eindruck.

Zurück zur goischen Familie – dem Sieberclan. Lotte hat ja – wie schon erwähnt – als Einzige einen Christen geheiratet – Alfred Sieber. Dieser hatte zwei Brüder und eine Schwester. Sie hatten alle schöne deutsche Namen: Emmerich, Adolph und Bertha.

Tante Bertha war schon Witwe nach dem Ersten Weltkrieg und hat sich sehr an meine Mutter angeschlossen. Sie war sehr oft bei uns und wurde eine wichtige Bezugsperson für meine Schwester, besonders nach dem Tod unserer Mutter [27]. Onkel Emmerich war mit der Tante Poldi verheiratet, einer typischen Wienerin, blond, mollig, immer fröhlich. Sie hatten eine Tochter, Lizzi. Onkel Adolphs Frau war die Tante Martha, sie hatten keine Kinder. Beide relativ klein und rundlich, etwas weinselig, immer gut gelaunt. Sie haben alle den Krieg gut überstanden.

Onkel Alfred lebte nach Lottes Tod mit einer neuen Frau – Tante Maria, die sehr nett war – in der großväterlichen Wohnung in der Förstergasse 7. Ob mein Vater je daran gedacht hat, Anspruch auf die Wohnung zu erheben, weiß ich nicht. Onkel Alfred hat uns – nach dem Krieg, als wir zurückkamen – unsere erste Bleibe verschafft – im 9. Bezirk in der Hörlgasse. Nach einem Intermezzo in der Czerningasse im 2. Bezirk bezogen wir dann die Wohnung im Hochhaus in der Herrengasse.

Es hat sich natürlich viel verändert in diesen acht Jahren von 1938 bis zu unserer Rückkehr 1946 – trotzdem versuchten alle, an die früheren Zeiten anzuknüpfen. Onkel Emmerich hatte sich von Tante Poldi scheiden lassen und hatte eine neue Frau an seiner Seite. Diese hatte ein kleines Sommerhaus an der Alten Donau und wir waren herzlich eingeladen. Also gingen wir – vermutlich an einem Sonntag – dahin. Auf der Hinfahrt fragte mein Vater meine Mutter noch „Verstehst Du das? Die Poldi war doch so eine patente, hübsche Frau! Also ich bin wirklich gespannt auf die Neue!“ Es waren schon alle da und im Trubel der Begrüßung nahm ich die „Neue“ zuerst gar nicht wahr. Dann sah ich sie: Sie war groß, grobknochig, dunkle Haare, sie trug eine altmodische Brille und war wirklich hässlich und völlig charmelos. Allerdings konnte sie gut kochen. Wir konnten das alles nicht aufessen, was sie vorbereitet hatte: Braten und Schnitzel, Salate, Apfelstrudel, Torte. Wie saßen um den Tisch und natürlich wurde geredet, gegessen und getrunken. Es fehlte aber an Leichtigkeit, an Unbefangenheit. Ich glaube, die Einzige, die es wirklich genossen hat, war meine Schwester. Sie muss damals zwei oder drei Jahre alt gewesen sein und plantschte quietschvergnügt im Wasser unter den besorgten Blicken meiner Mutter, die nicht schwimmen konnte und tausend Ängste ausstand. Völlig unnötig, denn es ging ganz flach ins Wasser und es konnte nichts passieren. Wieder zu Hause angekommen, fiel ein Satz und ich weiß bis heute nicht, ob von meinem Vater oder von mir, „Sie schaut aus wie der Calafatti [28]!“ Seitdem hieß sie nur noch die Calafatti!

Wir haben sie alle – Onkel Emmerich und seine Calafatti, Onkel Adolph und Tante Martha, Onkel Alfred und Tante Maria – fallweise gesehen zu runden Geburtstagen und sonstigen Jubiläen. Mit Tante Maria habe ich mich sehr angefreundet.

Dann, 1954, starb meine Mutter, die in ihrer stillen Art sehr viel zum Familienzusammenhalt beigetragen hatte. Es brach ein Chaos aus, das viele Jahre anhielt.

Am Tage ihres Todes war ich auf dem Rückweg aus Italien, wo ich mit meiner damaligen Klasse eine Woche verbracht hatte. Unsere letzte Station war der Wörthersee [29]. Gegen Mittag fing ich plötzlich an zu weinen und konnte nicht mehr aufhören. Meine Schulfreundinnen standen ratlos um mich herum. Auch unsere Deutschprofessorin, die mit war, konnte mich nicht beruhigen. Erst gegen Abend fiel ich in einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Tag, als der Bus in Wien ankam, wurde ich von meinem Vater und seinem ältesten Geschäftsfreund, von uns nur Onkel Laufer genannt, abgeholt. Als ich aus dem Bus ausstieg und die zwei Männer sah, fragte ich: „Wo ist die Mutti?“ – Keine Antwort. Ich noch einmal: „Wo ist die Mutti?“ Darauf sagte mein Vater leise: „Wir haben keine Mutter mehr.“ Er umarmte mich. Ich wurde ganz ruhig und war zutiefst erschrocken. Ich blieb ganz ruhig und tanzte und flirtete mich durch den Sommer – ich habe nicht getrauert – das kam viele Jahre später. Mein Vater nahm mir das sehr übel.

Er machte sich große Sorgen um meine Schwester Christl, die ja erst acht Jahre alt war, allerdings gab es genug Frauen, die sie umgaben. Da war in erster Linie die schon erwähnte Tante Bertha, die quasi ein Großmutterersatz war, dann das „Mascherl“, Christls Kindermädchen, an der sie sehr hing, unser Hausfaktotum „Mitzi“ und schließlich auch ich. Aber das genügte ihm nicht. Er engagierte eine so genannte Hausdame, ein absurdes Unterfangen. Traude war eine verbitterte, harte Person, leicht behindert durch Kinderlähmung und ich verstand mich überhaupt nicht mit ihr. Allerdings bewunderte sie meinen Vater und es entstand eine Beziehung zwischen den beiden. Ich hatte das Gefühl, dass sie den Platz meiner Mutter einnahm und mein Widerstand wurde so groß, dass ich beschloss auszuziehen, und zwar zur Tante Maria in die Förstergasse. Das bewog meinen Vater dazu, Traude zu entlassen. In der Folge heiratete er Louise, eine Frau, die überhaupt nicht zu ihm passte, und er wurde sehr unglücklich mit ihr, allerdings kümmerte sie sich vorbildlich um meine Schwester. Die Beziehung zu Traude brach er allerdings nie ab und als die Ehe mit Louise nach etlichen Jahren auseinanderbrach, holte er sie zurück. Aber erst als Louise starb und Christl schon aus dem Haus war, hat er sie, ein Jahr vor seinem Tod, geheiratet. Man mag zugestehen, dass sich die beiden gern gehabt haben, aber für die Familie war es eine Katastrophe und Traude war zweifellos die Inkarnation der bösen Stiefmutter. Es kam auch zu Erbstreitereien, wie das dann so üblich ist. Als sie viele Jahre später in ein Seniorenheim nach Deutschland zog, löste sie die Hochhauswohnung auf und nichts blieb übrig. Leider hatten wir beide – weder Christl noch ich – nicht die finanziellen Möglichkeiten, diese Entwicklung abzufangen.

Ich hatte nicht maturiert, sondern ging nach der 6. Klasse ins Internat in die Schweiz. Das hatte zwei Gründe: Erstens war ich ganz schlecht und auch sicher unbegabt in Mathematik – ich habe es einfach nicht gepackt und konnte die Grundkenntnisse, die ich durch meinen unregelmäßigen Schulbesuch während des Krieges nicht erworben hatte, vermute ich, nicht nachholen – und zweitens hatte ich zu der Zeit extreme Schwierigkeiten mit meinem Vater. Er war außerordentlich streng und ich durfte vieles nicht machen, was für andere meines Alters selbstverständlich war, wie z. B. eislaufen oder ins Kino gehen. Außerdem wurden meine zaghaften Äußerungen, zum Theater gehen zu wollen, mit Vehemenz abgeschmettert. Also entzog ich mich dem, indem ich es durchsetzte, ins Internat gehen zu dürfen. Ich lernte in diesen eineinhalb Jahren in Neuchâtel [30] sehr gut Französisch und erwarb auch ein Diplom von der Universität in Fribourg [31], aber damit ließ sich nicht viel anfangen. Nach meiner Rückkehr wusste ich erst recht nicht, was tun. Ich habe mich als Journalistin versucht, im Hotelfach gearbeitet, ja sogar bei meinem Vater in der Firma volontiert, um dann, als ich das erste Mal geheiratet und meine erste Tochter auf die Welt gebracht habe, endlich in die Schauspielschule gehen zu können und beim Theater zu landen.

Christl ist nicht so viele Umwege gegangen. Nachdem sie eine Ehrenrunde im Gymnasium gedreht hatte, hat sie dann doch in der Maturaschule ihre Matura gemacht und ein Studium der Theaterwissenschaft und Germanistik begonnen. Nach der Halbzeit allerdings brach sie das Studium ab. Sie absolvierte ein Praktikum bei einer Filmfirma und der Betrieb dort faszinierte sie. Sie beschloss, sich als Cutterin ausbilden zu lassen, verdiente und hatte damit schon ihr eigenes Geld und konnte sich so auch ein bisschen von unserem Vater absetzen, mit dem auch sie ihre Schwierigkeiten hatte. Er machte ihr große Probleme, als sie ihren Freund Thomas kennenlernte, und es war eine harte Zeit für beide, bis sie heiraten konnten.

Mein Vater hat sich immer gewünscht, dass eine von uns Pharmazie studiert. „Ich kaufe euch eine Apotheke“, hat er gesagt, „dann habt ihr ausgesorgt.“ Wie recht er gehabt hat. Wir konnten ihm diesen Wunsch nicht erfüllen.

Ich glaube, er war weder mit der beruflichen Entwicklung seiner Töchter noch mit den Schwiegersöhnen, die sie ins Haus brachten, sehr glücklich. Der eine war zu alt und die anderen hatten keine Existenz. Er hätte uns doch gerne besser versorgt gesehen.

Natürlich weiß ich nicht, wie sich unser Leben entwickelt hätte, wenn meine Mutter nicht gestorben wäre, aber sicher anders. Und sicher nicht so schwierig.

Zurück zu meinen Cousinen und meinem Cousin: Grete, Lisa, Lili, Susi, Jutta und Herbert emigrierten also. Wie es ihnen gelungen ist, weiß ich nicht so genau. Zum Teil hatten sie angeblich ein Affidavit [32], das ist eine Bescheinigung von Verwandten, Bekannten oder einer Institution, für den Unterhalt einer Person aufzukommen.

Es mag für ihre Eltern vielleicht ein kleiner Trost gewesen sein, dass Grete und Lisa sowie Lili und Jutta nicht allein waren, sondern schon verlobt, liiert und Lisa sogar schon verheiratet. Lisa hat noch in Wien Paul Kuranda geheiratet, Grete in Manchester Kurt Hasz, Jutta Kurt Weil und Lili und Susi, die von England weiter nach Amerika gingen, Emanuel Martin in New York bzw. Susi als Einzige einen Amerikaner namens Dick Harris. Herbert hat dann viel später eine Engländerin – Betty – geheiratet.

Grete – die zuerst als Haushaltshilfe bei einer wohlhabenden jüdischen Familie in London angestellt war – und Kurt hatten es nicht leicht, sich eine Existenz aufzubauen. Grete hatte Pharmazie studiert, aber nicht abgeschlossen. Kurts Vater hatte eine Textilfirma; Kurt selber war jedoch ein sehr musischer Mensch und hatte mit Geschäften nichts am Hut. 1945 kam ihr Sohn Steven auf die Welt, starb aber noch als Baby, und 1947 dann ihre Tochter Helen. Anfang der 1950er Jahre, als es so aussah, dass Kurt die Textilfirma seines Vaters mit den ehemaligen Kompagnons weiterführen könnte, kamen sie – sehr gegen den Widerstand von Grete – nach Wien zurück. Sie bezogen ein Haus in der Czartoryskigasse im 18. Bezirk. Grete hat sich in Wien aber nicht mehr wohlgefühlt. Sie verdächtigte jeden, ein Nazi gewesen zu sein, und hätte sich für Helen ein jüdisches Umfeld gewünscht, das damals noch nicht existierte. Kurt war nicht sehr erfolgreich mit der Firma und so kam es zu einer ernsthaften Ehekrise. Wie weit und ob mein Vater interveniert hat, kann ich nur vermuten. Auch Alfred und Maria dürften ihnen gut zugeredet haben, mit denen hatten sie einen engen Kontakt und ich kann mich erinnern, dass sie oft am Sonntag miteinander Karten gespielt haben. Maria hat Helen 1968 auch angedeutet, dass es eine Ehekrise gab. Jedenfalls schrammten sie knapp an einer Trennung vorbei und 1960 gingen sie nach England zurück. Kurt, der aus einer sehr religiösen Familie kam und sehr gebildet war, strebte ein Rabbinat an, das er auch bekam, hat es aber nicht lange ausgeübt, da er kurz darauf gestorben ist. Grete blieb in London, da sie damals schon als Chemielehrerin an einem Gymnasium unterrichtete. Helen studierte in London Deutsch und Französisch und lernte an der Universität Bachu, einen Inder, der Nuklearphysik studierte, kennen und verliebte sich in ihn. Der nächste Familienkonflikt war vorprogrammiert. Grete war entsetzt und strikt gegen diese Verbindung. Sie schaltete meinen Vater ein, es gingen Briefe hin und her, und ich glaube mich dunkel erinnern zu können, dass Bachu nach Wien kam und mein Vater mit ihm ein Gespräch führte. Erschwerend war natürlich die Tatsache, dass er verheiratet war. Er war in Indien ganz jung verheiratet worden und hatte drei Kinder. 1966 ging er ans Atomforschungsinstitut nach Roskilde, Dänemark. Helen nahm in London, Paris und Basel verschiedene Jobs an und nach jahrelangem Hin und Her folgte sie ihm 1970 nach Dänemark. Sie haben zwei Kinder – Jacqueline und Steven – und haben dann 1984, nachdem Bachus Scheidung durch war, doch noch geheiratet. Grete besuchte ihre Enkelkinder zwar regelmäßig, aber ich glaube, sie hat es Helen nie verziehen, dass sie diese Verbindung eingegangen ist. Grete ist 1985 in Roskilde bei einem ihrer Besuche plötzlich gestorben.

Lisa und Paul haben in Manchester mit viel Fleiß und Geschick eine Konfektionsfirma aufgebaut, sie stellten vor allem Röcke her. Sie hatten zwei Töchter, Frances und Marian, die 1943 und 1945 geboren wurden. Sie traten einer reformierten jüdischen Gemeinde bei, hatten einen großen Freundeskreis, und die Mädchen wuchsen in diesem Umfeld auf. Lisa war, im Gegensatz zu Grete, ein fröhlicher, optimistischer Mensch, und so sehr sie ebenfalls die Nazis und ihre Mitläufer ablehnte, war sie doch bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Sie hatten viel Erfolg mit ihrer Firma, wurden ziemlich wohlhabend, und auch Frances und Marian – so verwöhnt sie auch waren – waren in ihrem Leben geschickt und erfolgreich. Beide haben gut geheiratet, Frances hat drei Töchter, eine davon ist nach mir benannt, es gibt also im englischen Zweig unserer Familie auch eine Annelise. Marian hat auch eine Tochter und einen Sohn namens Jonathan, und Lisa hat immer steif und fest behauptet, er sehe meinem Vater sehr ähnlich. Heute ist der Kontakt leider völlig abgebrochen – Lisa ist 2000 gestorben und Paul hoch betagt mit 100 Jahren, 2010.

Ich habe mich mit Lisa sehr gut verstanden und mochte sie sehr. Als Ende 1956 eine ganz große Liebe zu Ende ging, es so schmerzhaft war, dass ich glaubte, es nicht mehr ertragen zu können und ich auch völlig desorientiert war, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, ging ich auf unbestimmte Zeit zu Lisa nach England. Mein Vater war, glaube ich, ganz froh über diese Lösung, er stand der ganzen Situation ziemlich hilflos gegenüber. Rückblickend kann ich sagen, ich hatte eine schöne Zeit mit Lisa. Ich war nun wie eine dritte, ältere Tochter in ihrem Haus – übrigens eine Doppelhaus-Hälfte – und passte mich dem Rhythmus der Familie an. Die Mädchen gingen in der Früh in die Schule und Paul und Lisa in die Firma. Allerdings nahm sich Lisa oft Zeit für mich. Wir bummelten in die Stadt, gingen Kaffee trinken, und am Abend, als die anderen schon längst schliefen, saßen wir noch bis spät in der Nacht zusammen und tratschten. Lisa schwelgte oft in Erinnerungen. Hie und da hatte ich Englischunterricht. In Manchester gab es das Palace Theatre, das wir besuchten, wenn irgendwelche interessanten Gastspiele waren. So sah ich z. B. The Platters („Only You“) [33], Johnny Ray [34], Chris Barber [35] usw. usf. Ich glaube, hie und da durfte Frances mitgehen. Wie waren auch zu dinner dances [36] eingeladen und ein oder zweimal besuchten wir auch die Synagoge.

Wir haben auch viel miteinander gelacht. Ich kann mich erinnern, als wir nach einem sonnigen Wochenende – ich glaube aus Blackpool [37] – zurückkamen, hatten wir alle einen Sonnenbrand. Wir schmierten uns mit einer weißen Paste ein und gingen schlafen. Mitten in der Nacht gab es großen Lärm vor dem Haus, nebenan war eingebrochen worden. Die Polizei kam, ich schlaftrunken, nackt, aussehend wie ein Zombie mit der weißen Paste, stürzte zum Fenster und rief ununterbrochen: „Wo ist meine Brille? Wo ist meine Brille?“ Alle haben sich gebogen vor Lachen.

Im Nebenhaus wohnte die Familie Bleiweiß mit einer sehr hübschen Tochter und einem sehr hässlichen Sohn. Er war noch hässlicher als Woody Allen [38]. Dieser Stanley fing an, um mich herumzuschwänzeln. Ich ging ein oder zweimal mit ihm aus, doch dann hatte ich genug und sagte das auch Lisa. Sie meinte: „Schade. Du hättest dir einen Nerz verdienen können.“ Ich sah sie entgeistert an – dann brachen wir beide in Lachen aus. Aber ein Quäntchen Ernst war, glaube ich, bei der Bemerkung schon dabei.

Ein einziges Mal haben wir uns ganz fürchterlich gestritten. Mein Vater kam ein paar Tage zu Besuch und am Abend entspann sich eine Diskussion über die Beteiligung der österreichischen Bevölkerung am Nationalsozialismus. Zu der Zeit habe ich die Österreicher noch glühend verteidigt, es kam zu einem Schreiduell und dann fingen wir beide an zu weinen. Mein Vater wollte mich gleich nach Wien mitnehmen, aber ich wollte noch dableiben. Am nächsten Tag war alles wieder in Ordnung.

Ich bin dann noch ein Wochenende nach London, wo ich mich mit Vic, einem sehr feschen Mann aus Venezuela, den ich in Velden [39] kennengelernt hatte, traf, und anschließend zu Cynthia, die ich in Kitzbühel [40] getroffen hatte, nach Fleet, ein Nest in Südengland. Das war allerdings ein Fiasko. Ihr Vater war ein pensionierter Oberst, sie hatte fürchterliche Angst vor ihm und wir durften uns im Haus nicht mucksen. Ich bin am nächsten Tag wieder abgereist.

Als ich dann nach Wien zurück bin, tat es uns allen leid uns zu trennen. Mit Lisa sowieso, aber auch mit Frances bin ich in Kontakt geblieben, sie hat mich auch in Wien besucht, da waren wir beide schon erwachsene Frauen – leider ist sie ein paar Jahre später an Krebs gestorben. Marian und Christl haben sich dann später sehr angefreundet, Christl ist öfters zu ihr nach England geflogen, aber jetzt scheint dieser Kontakt auch abgebrochen zu sein. Paul ist 2003 oder 2004 noch einmal nach Wien gekommen und da habe ich ihn das letzte Mal gesehen.

Lili und Susi gingen nach Amerika. Lili hat Emanuel Martin geheiratet und lebte in New York. Sie hatten einen Sohn, Michael, der schon 1972, mit 30 Jahren gestorben ist. Er war beim amerikanischen Heer, bei der Marine, und hat am Vietnamkrieg [41] teilgenommen. Als dann ihr Mann 1974 starb, blieb Lili ziemlich vereinsamt zurück. Sie hat als Sozialarbeiterin gearbeitet und ging nach ihrer Pensionierung nach Florida [42]. Sie fand dann noch einmal einen Lebensgefährten, mit dem sie auch einmal nach Wien kam. Bei ihrem letzten Besuch war mein Vater schon tot. Sie wohnte zuerst im Hochhaus bei der letzten Frau meines Vaters, und da sie sich mit ihr überhaupt nicht verstand, zog sie ein paar Tage zu uns. Ich habe sie in Erinnerung als eine etwas traurige, leicht verschrobene, sehr amerikanisierte Person, mit der nicht allzu viel Nähe aufzubauen war. Sie ist 2001 gestorben. Susi, die mit einem Amerikaner verheiratet war – was sie vorher gemacht hat, weiß ich nicht – hatte vier oder fünf Kinder und war – laut Lili – immer wieder krank. Die Schwestern hatten Kontakt miteinander, sahen sich aber selten, da sie weit voneinander entfernt lebten. Weitere Informationen habe ich nicht.

Jutta und Kurt hatten drei Söhne: James, Anthony und Michael. Es ging ihnen finanziell schlecht. Was Kurt genau gemacht hat, weiß ich nicht, ich glaube einmal gehört zu haben, dass er als Vertreter unterwegs war, und Jutta hat in einem Büro gearbeitet. Ihr Vater – Onkel Alfred – in Wien machte sich große Sorgen, und sobald sich die Verhältnisse nach dem Krieg normalisiert hatten, hat er ihr geholfen. Lisa dürfte ihr auch in den Anfangszeiten geholfen haben, hat sich aber dann distanziert.

Die Cousinen, Grete, Lisa und Jutta, – obwohl alle drei in Manchester [43] lebend – bewegten sich in ganz verschiedenen Kreisen und wohnten in komplett verschiedenen Vierteln. Während meines Aufenthaltes bei Lisa habe ich Jutta natürlich getroffen, aber Lisa wollte nicht dabei sein, sie wollte keinen Kontakt.

Natürlich kam auch Jutta nach Wien. Sie konnte ja bei ihrem Vater wohnen und nahm ihre Söhne mit zum Großvater, um ihnen Wien zu zeigen. Ihr Ältester, James, war ihr Sorgenkind, ein richtiger Tunichtgut, und es hat Jahre gedauert, bis er vernünftig wurde. Er ging dann nach Australien und hat sich dort ein Leben aufgebaut. Auch Jutta hat, so wie Grete und Lili, ihren Mann um etliche Jahre überlebt. In den letzten Jahren ging es ihr recht gut. Knapp vor ihrem Tod – 1999 – war sie mit Michael noch einmal in Wien und wir haben viel gemeinsam unternommen. Mit ihren Söhnen gibt es auch keinen Kontakt mehr.

Von Herbert gibt es keine Informationen. Weder, wie er sich während des Krieges durchgeschlagen hat, noch, was er nachher gemacht hat. Ich weiß nur, dass er eine Engländerin namens Betty geheiratet hat und einen Sohn – Raymond – mit ihr hatte. Er ist 1986 gestorben. Mit Betty gab es eine Zeit lang Briefkontakt, der aber wieder eingeschlafen ist. Übrigens haben Herbert und Betty meinen Vater in Wien besucht. Auch Helen hatte eine Zeit lang telefonisch Kontakt mit Betty. Sie hat in der Nähe von London – in Windsor – gewohnt und hat sich sehr für das Erbe von Franzi und Zsiga in Israel interessiert. Sie hatte Kontakt mit einem Anwalt, der helfen wollte. Sie hat Helen aufgefordert, alle Erben zu suchen, damit der israelische Staat der Familie das Geld ausbezahlen konnte. Das ist nicht gelungen.

Die Familie ist seit dem Tod meines Vaters zerfallen. Es besteht der Kontakt zu Helen, und Christl hat sporadisch Kontakt mit Marian.

1938–1946

Nichts weiß ich von den Veränderungen, die über uns hereinbrachen, von dem Entschluss, von Wien wegzuziehen. Die Jungen emigrierten – sozusagen in Scharen –, die Alten blieben da. Nichts weiß ich vom Abschiednehmen, vom Auflösen der Wohnung, von der Reise, die uns zunächst nach Budapest führte.

Wir verließen Wien am 20. August 1938.

Ich vermute, dass das deutsche Unternehmen, für das mein Vater arbeitete, ihn nach Ungarn versetzte. Fest steht, dass es uns in den zwei Jahren, die wir dort lebten, ziemlich gut ging. Es kommt mir vor, als wären meine Eltern noch ziemlich unbeschwert gewesen, mit einem regen Gesellschaftsleben, vielen Freunden, Highlife, ein Dolce-Vita-Touch [44], ein bisschen Tanz auf dem Vulkan. Mein Vater, der kein Kind von Traurigkeit war, dürfte auch allein auf die Pirsch gegangen sein, denn es gab Auseinandersetzungen, und wenn die politische Lage nicht so gefährlich geworden wäre, wäre es möglicherweise zu einer ernsthaften Krise zwischen meinen Eltern gekommen.

Wir hatten eine große Wohnung in einem herrschaftlichen Haus in einem Villenviertel, hohe Bäume ringsherum, in einer ruhigen, etwas abschüssigen Straße. Wenn man die Straße hinunterging, kam man zu einer Kreuzung, an der ein junger, großer, fescher Polizist stand, dunkelhaarig, mit einem kleinen Schnurrbart. Wir freundeten uns an – vielleicht hatte ich ein Dreirad oder einen Roller – jedenfalls passte er gut auf mich auf, wenn ich draußen spielen durfte, was durchaus möglich war, denn es gab dort so gut wie keinen Verkehr und ich frage mich heute noch, wozu mein Polizist dort stand. (Vielleicht war ja eine Botschaft in der Nähe, die er bewachen musste.)

Eines Tages stand er vor unserer Tür in seiner Uniform mit den weißen Handschuhen und dem Tschako [45] unterm Arm und bat, den Herrn des Hauses sprechen zu dürfen. Er habe die Absicht zu heiraten und bitte um die Ehre unserer Teilnahme an der Hochzeit und um die Gunst, die kleine Annalisa als Kranzlmädchen [46] einladen zu dürfen. Meine Eltern sagten zu und ich bekam ein passendes Kleid.

Es war eine Hochzeit auf dem Land und das ganze Dorf nahm daran teil. Die Kirche war gesteckt voll und ich durfte mit ein paar anderen Kindern die Brautschleppe tragen. Sie war aus elfenbeinfarbener Seide und wunderschön. Ich habe sie vor lauter Aufregung einmal losgelassen, aber da ich ja nicht das einzige Kind war, ist nichts passiert.

Nach der Trauung gab es ein riesiges Festessen in einem großen Saal, in dem lange, mit weißen Tischtüchern gedeckte Tische standen, überall waren Kerzen und es wurde stundenlang gegessen und getrunken. Im Licht der Kerzen schienen mir nur glückliche Gesichter zuzulächeln. Für mich war der Abend ein Märchen, die Braut die Prinzessin, die von ihrem Prinzen auf sein Schloss geholt wurde, und wenn sie nicht gestorben sind … Irgendwann fing die Zigeunerkapelle an, zum Tanz aufzuspielen – und seit damals rühren Zigeunerklänge an mein Herz, wecken schmerzliche Sehnsüchte und bringen mich den Tränen nahe. Den ersten Tanz musste das junge Paar allein absolvieren, dann tanzte der Bräutigam mit meiner Mutter und die Braut mit meinem Vater, da wir die Ehrengäste waren, und endlich stand mein Polizist vor mir und die fünfjährige Annalisa drehte sich mit dem feschesten Mann der Welt im Kreise und konnte nicht genug bekommen.

Viele, viele Jahre später bei einem Silvesterball in einem Landgasthof in der Steiermark hatte ich ein Déjà-vu-Erlebnis: Mein Mann und ich tanzten den ersten Tanz und dann ging er mit unserer damals vier- oder fünfjährigen Tochter Vanessa auf die Tanzfläche, und sie konnte nicht genug bekommen und forderte ununterbrochen: „Papa, tanz mit mir“, und ich konnte nur noch zuschauen.

Wie lange der Mulatschag [47] gedauert hat, habe ich nicht bewusst erlebt. Halb schlafend wurde ich ins Auto getragen. Draußen war alles nass – der einzige Schönheitsfehler bei dieser Hochzeit war, dass es geregnet hat, und die Abergläubischen unkten, das wäre ein schlechtes Omen. Ein paar Tage später wurden Portraitaufnahmen gemacht. Leider sind die Fotos im Zuge unserer Odyssee verloren gegangen.

Den Sommer verbrachten wir am Plattensee – am Balaton [48]. Mein Vater nahm mich huckepack und ging mit mir in den See, immer tiefer und tiefer, und ich schrie wie am Spieß, „Ich will nicht ins Wasser, ich will nicht ins Wasser!“, solange, bis er mich wieder hinaustrug. Warum ich mich vor dem Wasser so gefürchtet habe, weiß ich nicht, jedenfalls hat es Jahre gedauert, bis ich diese Scheu überwunden habe und schwimmen konnte. Mein Vater hat es viel später im Dianabad [49] noch einmal versucht und da kassierte ich auch die einzige Ohrfeige von ihm, weil er einfach die Geduld verloren hat; ich war nicht dazu zu bewegen, es zu versuchen. Erst am Wörthersee, beobachtet von einem jungen Mann, vor dem ich mich nicht blamieren wollte, stürzte ich mich in die Fluten – und siehe da – ich schwamm.

1940 trat Ungarn dem Dreimächtepakt Deutschland-Italien-Japan bei und nahm ab 1941 am Krieg gegen die Sowjetunion teil. [50] Ungarn wurde von den Deutschen besetzt, und gleichzeitig damit begannen auch dort die Judendeportationen. [51]

Bulgarien hingegen war zunächst neutral, und das veranlasste viele Juden aus Ungarn, dorthin zu emigrieren. So auch uns. Wie mein Vater diesen Umstand mit seinem Arbeitgeber regelte, ob und wie lange er noch in Bulgarien arbeitete, weiß ich nicht, er hat nie darüber gesprochen – wie über vieles nicht –, was ich sehr bedaure.

Um das Land vor Angriffen der Sowjetunion, der Türkei und Griechenlands zu schützen, näherte sich Bulgarien den Achsenmächten an und trat am 1. März 1941 dem Dreimächtepakt bei. 1941 wurde auch das erste antijüdische Gesetz in Bulgarien verabschiedet. [52] Es gab Konzentrationslager und auch Deportationen, aber die bulgarische orthodoxe Kirche sowie viele prominente Persönlichkeiten, nicht zuletzt König Boris III. [53], der äußerst beliebt war und 1943 unter mysteriösen Umständen starb (man munkelt, er sei vergiftet worden), widersetzten sich diesen Anordnungen, und so wurden die meisten Juden weder schikaniert noch deportiert. Mischehen zwischen Juden und Bulgaren waren zwar verboten, wurden aber illegal geschlossen. 1944 wurden die antisemitischen Gesetze wieder aufgehoben. [54]

Mit dem Beitritt zum Dreimächtepakt wurden deutsche Truppen in Bulgarien stationiert, und es folgte der Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Das hatte zur Folge, dass das Land und vor allem Sofia, die Hauptstadt, zwischen 1941 und vor allem gegen Kriegsende verheerenden Bombenangriffen ausgesetzt war. Winston Churchill [55] soll gesagt haben, „Sofia soll abgerissen und in dessen Schutt Kartoffeln angebaut werden.“ Selbst als Roosevelt [56] 1944 vorschlug, die Bombardierungen zu stoppen, antwortete Churchill, „Solange die Medizin so gut wirkt, lasst uns weiterhin zusätzliche Dosis verschreiben.“ So wurden in Sofia u.a. das Nationaltheater, die Nationalbibliothek und vieles mehr zerstört, über 12.000 Gebäude lagen nach dem Krieg in Schutt und Asche, von den vielen Menschenleben gar nicht zu reden. [57]

Wieder gab es also eine Haushaltsauflösung, eine Übersiedlung und wieder kann ich mich nicht daran erinnern. Wir gingen nach Bulgarien.

Nun, also Sofia. Wieder hatten wir eine große Wohnung in einem Villenviertel. Das Haus hatte einen Vorgarten und einen Hinterhof, in dem wir Kinder spielen konnten. Schnurspringen, Tempelhüpfen, Puppenwagen schieben, Murmeln spielen oder Diabolo [58] – das konnte meine Mutter sehr gut –; und besonders gerne spielte ich „Ball an die Wand“, wobei aus verschiedenen Positionen, über die Schulter, unter den Beinen durch usw. der Ball an die Wand geworfen und wieder gefangen werden musste. (Ich habe dann später in Wien im Turnunterricht das Geräteturnen gehasst, aber sehr gern und recht gut Völkerball gespielt.)

Wir wohnten im ersten Stock und über uns die Hartmanns, eine deutsche Familie mit zwei Buben und einem Mädchen, das hieß Angelika. Wenn ich bei den Hartmanns oben war, haben wir die Badewanne vollgefüllt und Schifferl versenken gespielt – die Buben hatten eine ganze Schiffsflotte, wir bildeten zwei Parteien und versuchten, die Schifferl der gegnerischen Partei zu versenken. Meistens spielten die Buben gegen uns zwei Mädchen und ich glaube nicht, dass wir je gewonnen haben. Nach dem Krieg, meine Eltern hatten irgendwie noch Kontakt zu den Hartmanns, hat mich Angelika 1954 in den Sommerferien in St. Gilgen [59] besucht, aber dann ist der Kontakt abgebrochen.

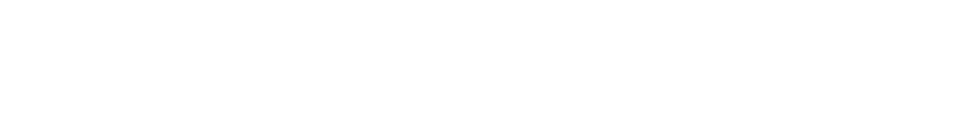

Links von meinem Zimmer war das Elternschlafzimmer, rechts das Herrenzimmer, das meinem Vater vorbehalten war, dann gab es einen langen Gang und im vorderen Teil der Wohnung waren das Wohnzimmer und das Speisezimmer, vis-à-vis die Küche, die recht groß war, und das Bad. In der Küche stand ein großer rechteckiger Tisch. Manchmal legte meine Mutter – die übrigens sehr gut kochen konnte – ein weißes Tischtuch auf und machte einen ausgezogenen Apfelstrudel. Sie und unser Dienstmädchen zogen den Teig so lange aus, bis er den ganzen Tisch bedeckte, dann kamen die Äpfel, die Nüsse und die Brösel drauf, und dann wurde er eingerollt. Da durfte ich auch ein bisschen mithelfen. Es duftete in der ganzen Wohnung. Keine Ahnung, wer das alles gegessen hat. Aber meine Eltern hatten oft Gäste und ich nehme an, dafür war der viele Apfelstrudel gedacht.

Am Abend, wenn ich alleine in meinem Bett lag und die Erwachsenen weit, weit weg im Wohnzimmer waren, wuchs für mich die Länge des Ganges, der zwischen den Zimmern lag, ins Unendliche und ich fing an, nach meiner Mutter zu rufen. Ich schrie und schrie, es kam mir vor, stundenlang, bis jemand kam. Aber wahrscheinlich hörten sie mich in Wirklichkeit schon früher und kamen gleich, um mich zu beruhigen.

Ich war eine miserable Esserin und meine Mutter hatte große Mühe, mir etwas einzuverleiben. Jegliches Gemüse, und da vor allem Spinat, waren mir ein Graus und ich schob das Essen von einer Backe in die andere, bis mir meine Mutter mit dem Finger draufklopfte, damit ich es endlich hinunterschluckte. Da ich fast jeden Abend Grießkoch bekam, kann ich ihn bis heute nicht einmal mehr sehen. Außerdem durfte ich während des Essens nicht trinken, auch wenn ich Durst hatte. Ich bin sicher, wenn ich nicht zum Essen gezwungen worden wäre, hätte ich besser gegessen. Als wir 1946 nach Wien zurückkamen und es nicht viel gegeben hat, war meine Essblockade vorbei.

Ich kann mich noch sehr genau an meine Spielsachen erinnern: an das Puppenbett mit der Puppe, die kleine Waschschüssel mit Kanne, das Puppengeschirr. Es gibt sogar noch ein Foto von mir, mit der Puppe im Arm. Meine Mutter hatte im Schlafzimmer eine „Käthe-Kruse“-Puppe [60] als Jägerin angezogen, die einzige Erinnerung aus ihrem Elternhaus, die durfte ich nicht anrühren.

An den Sonntagen machte mein Vater mit mir Ausflüge. Das war ein Ritual. Einmal kamen wir an einem großen, verschneiten Park vorbei, dahinter war ein Schloss, und mein Vater sagte: „Da wohnt der Zar.“ Ich ging zwar gern auf diese Spaziergänge, aber es war mir auch immer ein bisschen bange und ich bekam jedes Mal Bauchweh und musste aufs Klo, was ich natürlich im Wald erledigen musste. Wir hatten immer Klopapier mit. Einmal hatten wir es vergessen und mein Vater musste sein weißes Taschentuch opfern.

Meine Mutter ging da nie mit. Sie war völlig unsportlich, außerdem hatte sie Probleme mit den Venen, und vielleicht wollte sie auch bewusst den Vater-Tochter-Vormittag nicht stören.

Ich war immer eher ein Vaterkind – besonders wenn ich krank war, habe ich nach ihm verlangt. Ich hatte immer wieder eine eitrige Angina, und statt mir gleich die Mandeln herauszunehmen, wurden sie jedes Mal gespült. Das war eine Tortur. Ich bekam einen Schlauch in den Mund, an dessen Ende eine Art Löffel befestigt war, der hinter die Mandel geschoben wurde, dann wurde Wasser hineingepumpt und die Mandel abgespült. Es tat furchtbar weh. Endlich, nach der dritten Angina, wurden mir die Mandeln entfernt. Ich saß am Schoß meiner Mutter und habe mich heftig gewehrt. Nachher durfte ich nicht sprechen, aber dafür Eis essen. Anscheinend wurden die Mandeln nicht ganz entfernt, denn ich musste mich als erwachsene Frau noch einmal einer Mandeloperation unterziehen.

Als ich – schon in Wien – Schafblattern [61] hatte und es so entsetzlich juckte, saß mein Vater stundenlang an meinem Bett und unterhielt sich mit mir. Auch als ich eine Zeit lang immer wieder Nasenbluten hatte, und zwar so heftig, dass ich ins Spital musste, um einen riesigen Tampon in die Nase zu bekommen, musste er mit mir gehen. Erst später, als ich schon ein junges Mädchen war und er wirklich extrem streng wurde, habe ich mich mehr an meine Mutter gewandt und die hat dann auch manchmal eingegriffen.

In Bulgarien wurde man erst mit sieben Jahren eingeschult, das muss also bei mir 1941/1942 gewesen sein. Ich ging in eine Klosterschule – Sancta Maria –, die von französischen Nonnen geleitet wurde, lernte also Französisch und Bulgarisch lesen und schreiben. Als wir nach Wien zurückkamen, sprach ich perfekt Bulgarisch – heute kann ich kein Wort mehr –, und als ich mit zwölf Jahren in die erste Klasse Gymnasium kam, hatte ich von deutscher Grammatik und von Rechtschreiben keine Ahnung.

An meinen Schulalltag in Bulgarien kann ich mich überhaupt nicht erinnern – ich weiß nur noch, dass irgendwann zu einem Geburtstag viele Kinder da waren – aber eine beste Schulfreundin hatte ich nicht. Die Schulzeit wurde später immer wieder unterbrochen durch die vielen Bombenangriffe und durch den Lageraufenthalt, aber ich habe noch ein Zeugnis von der 4. Volksschulklasse – Februar 1946 –, also muss ich, als meine Mutter und ich aus dem Lager zurückkamen, doch noch zeitweise in die Schule gegangen sein.

Ich hatte auch Ballettunterricht. Ich war ganz in Weiß angezogen, vom Röckchen bis zur Strumpfhose, und ging sehr gerne dorthin. Eines Tages musste ich während der Stunde dringend aufs Klo, traute mich aber nicht, etwas zu sagen, da wir gerade in einer Formation tanzten, und schon war es passiert und ich stand in einer großen Lacke und habe mich natürlich entsetzlich geniert. Ob ich wohl noch einmal zum Ballettunterricht hingegangen bin?

Es gab ein Theater, wo nur Operetten gespielt wurden. Meine Eltern gingen ganz sicher zu jeder Neuinszenierung hin und nahmen mich auch immer wieder mit. Bei Lehárs „Land des Lächelns“ [62] saßen wir in einer Loge, und am Ende des zweiten Aktes nach einer bittersüßen Liebesszene, in der sich die Liebenden trennen, fing ich bitterlich an zu weinen und war kaum zu trösten.

Im Wohnzimmer stand ein Plattenspieler, und wir hatten viele Schallplatten mit Wiener Musik. Mein Vater sang die Wienerlieder immer mit, und ich konnte sie auch bald. Seine Lieblingslieder waren: „Mei Muatterl war a Weanerin“ [63], das „Fiakerlied“ [64] oder „Wien, Wien, nur du allein“ [65]. Wir sangen aber auch „Ich muss wieder einmal in Grinzing sein“ [66] und „Es wird ein Wein sein und wir wern nimmer sein“ [67]. Und besonders gern sangen wir:

„Mei Oide sauft so viel wia i

Darum die große Sympathie

Doch ham wir beide ein System

Das ist vernünftig und sehr bequem

Hob i an Rausch als wia’r a Haus

Nimmts mi beim Kragn und schleppt mi z’Haus

Das nächste Mal is wieder umgekehrt

I schlepp mei Oide ham, so wia s’is ghört. Hallo!“ [68]

Wenn meine Mutter zu ihrem Damenabend ging, standen der Vati und ich im Vorzimmer und verabschiedeten sie mit dem Lied „Drei alte Schachteln, die gehen zum Ball …“ [69].

Die Wienerlieder waren nicht das Einzige, das mir mein Vater nahegebracht hat. Er hat Balladen geliebt. Ob er mir schon in Bulgarien vorgelesen hat, weiß ich nicht, aber später dann, in Wien, sind wir oft am Abend zusammengesessen und er hat vorgetragen: Goethe, Schiller [70], Heine [71]. Zum Teil konnte er die Balladen auswendig, zum großen Teil konnte er sogar „Das Lied von der Glocke“ [72], und das hat mir sehr imponiert. Ich saß dann da und hörte ihm atemlos zu, denn er hat ungeheuer dramatisch vorgetragen.

Meine Lieblingsballade war „Der Handschuh“ [73], auch da war das Ende voller Dramatik: „Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht: / ‚Den Dank, Dame, begehr ich nicht!‘, / Und verlässt sie zur selben Stunde.“ Oder auch das Ende von Uhlands „Des Sängers Fluch“ [74]: „Des Königs Namen meldet kein Lied, kein Heldenbuch; / Versunken und vergessen! Das ist des Sängers Fluch!“ Von dieser Ballade gab es auch eine jüdische Version, die fing so an: „Stand sich in alten Zeiten a Villa i Vöslu (Vöslau).“ Auch die konnte er auswendig. [75]

Neben den Balladen durften auch Gedichte nicht fehlen; davon haben mich zwei von Heinrich Heine, die mein Vater rezitiert hat, mein Leben lang begleitet:

Das eine:

„Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,

Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne.

Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine

Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;

Sie selber, aller Liebe Bronne,

Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.“

Und das andere:

„Sie saßen und tranken am Teetisch,

Und sprachen von Liebe viel.

Die Herren waren ästhetisch,

Die Damen von zartem Gefühl.

Die Liebe muss sein platonisch,

Der dürre Hofrat sprach.

Die Hofrätin lächelt ironisch,

Und dennoch seufzet sie: Ach!

Der Domherr öffnet den Mund weit:

Die Liebe sei nicht zu roh,

Sie schadet sonst der Gesundheit.

Das Fräulein lispelt: Wie so?

Die Gräfin spricht wehmütig:

Die Liebe ist eine Passion!

Und präsentieret gütig

Die Tasse dem Herrn Baron.

Am Tische war noch ein Plätzchen;

Mein Liebchen, da hast du gefehlt.

Du hättest so hübsch, mein Schätzchen,

Von deiner Liebe erzählt.“

Die größte Freude für meinen Vater war, wenn ich ein Gedicht auswendig gelernt hatte und es ihm aufsagte. Und so lernte ich immer zu seinem Geburtstag brav, und je älter ich wurde, desto länger waren die Gedichte. Ich weiß noch, dass ich u.a. den „Zauberlehrling“ [76], „Der Graf von Habsburg“ [77], „Die Kraniche des Ibykus“ [78] und von C. F. Meyer „Die Füße im Feuer“ [79] aufgesagt habe, und einmal ein ganz besonders langes Gedicht über Heinzelmännchen [80], aber das finde ich nicht mehr. Später traf Christl dasselbe Schicksal und sie hat es gehasst.

Neben der Literatur – er hat ungeheuer viel gelesen – liebte er das Theater. Unsere Operettenbesuche in Sofia habe ich ja schon erwähnt, aber als wir dann nach Wien zurückkamen und die Theater wieder zu spielen anfingen, waren wir regelmäßige Besucher. Oper und Burgtheater waren ja zerstört, und so wich die Burg [81] ins Ronacher und die Oper ins Theater an der Wien aus. [82] Ich durfte oft in die Premieren – denn es musste die Premiere sein – mitgehen, und außerdem hatte ich ein Abonnement für das Theater der Jugend [83]. Das Theater der Jugend hatte damals noch kein eigenes Haus [84], sondern kaufte Vorstellungen in anderen Theaterhäusern – meistens am Nachmittag –, und so sah ich fast alles, was gespielt wurde, und ging auch viel in Konzerte. Das erste Sprechstück, das ich gesehen habe, war „Die Räuber“ von Schiller [85], und die erste Oper „Die verkaufte Braut“ von Smetana [86].

Die Burg hatte ein fantastisches Ensemble: Albin Skoda [87], Fred Liewehr [88], der der Lieblingsschauspieler meiner Mutter war, Heinz Moog [89], Werner Krauß [90], Ewald Balser [91], Attila Hörbiger [92], Raoul Aslan [93] – der für seine Hänger berühmt war –, Curd Jürgens [94], O. W. Fischer [95], Oskar Werner [96], die schöne Judith Holzmeister [97], Maria Eis [98], Gusti Wolf [99], Käthe Gold [100], Annemarie Düringer [101], Susi Nicoletti [102], Paula Wessely [103] und Robert Lindner [104], für den der Schnitzler den „Anatol“ [105] geschrieben zu haben schien, so hinreißend war er.

Und es gab wunderbare Spielpläne. Ich habe in diesen Jahren sämtliche Klassiker, sämtliche Lustspiele und Königsdramen von Shakespeare [106] gesehen und natürlich die „Modernen“: Sartre [107], Anouilh [108], Giraudoux [109], Genet [110], Miller [111], O’Neill [112], Osborne [113], Wilder [114], Albee [115], Fry [116] usw. Das Angebot war unglaublich vielfältig.

Ich habe fleißig Autogramme gesammelt, und da viele Schauspieler im selben Hochhaus wohnten, in das wir 1948 eingezogen waren, also quasi Nachbarn waren, habe ich mir auch etliche an der Wohnungstüre geholt. Wir liebten und verehrten unsere Schauspieler, so wie heute die Popstars verehrt werden.

In der Schule waren wir eine Theaterklasse. Angefangen hat es durch unsere wirklich gute Deutschlehrerin, die uns mit verteilten Rollen klassische Stücke lesen ließ. (Sie war es auch, die, da ich weder Rechtschreiben noch Grammatik konnte, als ich in die Klasse eintrat, mir Zeit ließ und mich förderte, ohne Druck auf mich auszuüben.) Irgendwann wurde die Idee geboren, zu einer Schulfeier etwas aufzuführen. Und dann das nächste Mal wieder. Ich war da immer vorne dabei. Einmal studierten wir einen Ausschnitt aus „König Ottokars Glück und Ende“ von Grillparzer [117] ein, und ich hatte die Rolle des Zawisch von Rosenberg, die mein Lieblingsschauspieler, nämlich Albin Skoda, verkörperte.

Ein großes Ereignis war die Aufführung von Raimunds „Bauer als Millionär“ [118]. Wir studierten das Stück ein. Ich führte Regie und spielte die „Jugend“. Mein Vater mietete im berühmten Café Herrenhof [119] – das damals noch im Original existierte – den Kellersaal, der eine Bühne hatte, und wir luden alle Verwandten und Bekannten ein. Ich kümmerte mich auch um die Kostüme – weiß der Kuckuck, wo ich die damals aufgetrieben habe –, jedenfalls trug ich einen rosa Seidenanzug und einen weißen Zylinder, organisierte einen Beleuchter und trieb die Möbel auf, die wir brauchten. Es wurde ganz hübsch und den Zuschauern hat es gefallen, jedenfalls haben sie heftig applaudiert. Mein Vater war sehr stolz auf seine Kinder, denn meine Schwester Christl – sie muss damals vier oder fünf Jahre alt gewesen sein – hatte auch einen kleinen Auftritt.

Als ich ein paar Jahre später den Wunsch äußerte, in die Schauspielschule zu gehen, war die Reaktion meines Vaters unmissverständlich. Er war strikt dagegen, ohne mit mir darüber zu diskutieren. Ich vermute, dass das etwas mit meiner Tante Paula zu tun hatte, die ja, zumindest kurzzeitig, am Theater war. Jedenfalls konnte ich mich jahrelang nicht gegen ihn durchsetzen und meine Schauspielausbildung erst machen, als ich schon verheiratet war.

Aber wieder zurück nach Sofia: In Sofia gab es damals eine große österreichisch-bulgarische Community, in die meine Eltern zweifellos integriert waren. Sie hatten – wie schon erwähnt – oft Gäste und waren auch oft eingeladen. Zwei Ehepaare sind mir noch in besonderer Erinnerung. Es waren zwei Wiener Jüdinnen, die mit bulgarischen Männern verheiratet waren. Grete Kaleva und Mädy Ascheroff. Mit denen war meine Mutter sehr befreundet und die haben sich auch um uns gekümmert, als wir allein, ohne meinen Vater, aus dem Lager zurückkamen. Später sind dann beide Ehepaare nach Südamerika ausgewandert.

Dann gab es noch die Genslers, das waren beide österreichische Juden. Frau Gensler bekam einen Sohn zur selben Zeit, als meine Schwester auf die Welt kam. Die gingen nach Israel. In den 1960er Jahren waren sie auf Österreich-Besuch und kamen natürlich auch bei uns vorbei.

Aus der bekannten Gerngross-Familie [120] war eine Tochter – Liselotte – nach Bulgarien emigriert, und diese wurde die Taufpatin meiner Schwester.

Tscham korija, das heute unter dem Namen Borowez bekannt ist, ist der größte und älteste Gebirgsurlaubsort Bulgariens. Er liegt 70 km von Sofia entfernt im Rila-Gebirge, und 1981 und 1984 wurden dort alpine Weltcuprennen ausgetragen. Dort machten wir Urlaub, allerdings muss es im Sommer gewesen sein, denn ich kann mich erinnern, dass ich mit einem gleichaltrigen Mädchen im Garten des Hotels spielte. Das Hotel war groß und alt und die Fassade und die Balkone waren ganz aus Holz. Als ich das erste Mal in den 1950er Jahren in Kitzbühel war, hat es mich an Tscham korija erinnert.

Meine Erinnerungen sind verschwommen und durcheinander, wenn ich überlege, wie wir gereist sind. Es gibt noch ein Foto, auf dem wir neben einem Auto mit offenem Verdeck stehen, aber wann und wie lange wir ein Auto hatten und wer gefahren ist – das weiß ich alles nicht mehr. In Wien jedenfalls ist mein Vater nie selber gefahren, er hatte immer einen Chauffeur.

Irgendwann waren wir ohne Auto unterwegs und eine Szene ist mir im Gedächtnis, die ich nie vergessen werde. Wir saßen in einem zugigen Bahnhof und ich habe entsetzlich gefroren. „Vati, mir ist so kalt“, sagte ich. Worauf mein Vater seinen Rock [121] auszog und mich darin einhüllte. „Ja, aber wird dir nicht kalt sein?“ „Nein“, sagte er „ich habe ja meine Krawatte.“ Das ist jetzt 70 Jahre her. Und ich habe immer noch seine Stimme im Ohr, wie er lächelnd sagt: „Nein, ich habe ja meine Krawatte.“

In der Klosterschule, in die ich ging, hatten wir natürlich auch Religionsunterricht, der von einem Kapuzinerpater gehalten wurde. Wir wurden auf die Erstkommunion vorbereitet und ich bekam ein sehr schönes Kleid, das extra für mich geschneidert wurde. (Als meine Schwester Christl ihre Erstkommunion hatte, wurde für sie nach den Fotos das Kleid kopiert.) Es war alles sehr feierlich, wir hielten alle eine Kerze in der Hand und schritten hintereinander langsam zum Altar, um die Kommunion zu empfangen. Nachher saßen wir an langen Tischen und frühstückten. Das war 1943. Der Kontakt zu den Kapuzinern muss da entstanden sein – jedenfalls freundete sich mein Vater mit dem Abt an, und das war ein Glück für uns, denn nicht sehr viel später hatten wir seine Hilfe dringend nötig.

In diesen Jahren versuchten meine Eltern Normalität zu leben, soweit es möglich war. Ob und wie groß ihre Ängste waren, kann ich nicht beurteilen. Sie machten sich sicher Sorgen um ihre Familien, und besonders meine Mutter dürfte sehr um ihre Eltern gebangt haben. Auch, wie lange und ob überhaupt Post aus Österreich kam, entzieht sich meiner Kenntnis, aber es kann nicht allzu lang gewesen sein, da sowohl die Schwestern meines Vaters als auch meine Großeltern schon 1942 deportiert wurden. Einmal muss irgendeine schlechte Nachricht gekommen sein, denn meine Mutter weinte und mein Vater versuchte, sie zu trösten. Und sie hatten sicher Heimweh.

Wir blieben unbehelligt – ob es daran lag, dass mein Vater bei einer deutschen Firma angestellt war – wobei ich keine Ahnung habe, ob er überhaupt noch gearbeitet hat –, ob es an der gemäßigten Haltung der Bulgaren lag, mit ihren Juden umzugehen, ob es daran lag, dass wir katholisch waren (was ja an sich kein Schutz war) oder wir einfach aus Glück nicht ins Visier der Nazis kamen –, jedenfalls ging es uns verhältnismäßig gut, bis die Bombenangriffe massiv wurden.

Wir gewöhnten uns gewisse Vorbereitungen an. Im Vorzimmer lagen Sachen zum Anziehen, die man schnell über Pyjama oder Nachthemd überstreifen konnte, feste Schuhe und immer eine größere, gepackte Tasche mit den Dokumenten und mit Geld. Ich weiß noch, ich hatte einen beigen Wollanzug. Der Keller unseres Hauses war groß genug für alle Bewohner und es waren sicher Sitzgelegenheiten und Decken vorhanden, aber daran erinnere ich mich nicht wirklich. Tagsüber, wenn man das Radio aufgedreht hatte, kamen ja immer die Vorwarnungen, wenn sich feindliche Bomber näherten, mit dem Klopfzeichen: tack-tack-tack-tack und immer wieder tack-tack-tack-tack! So hatte man Zeit, sich darauf einzustellen, und wenn die Sirene aufheulte, war man meistens schon im Keller oder auf dem Weg dahin. In der Nacht allerdings, wenn man schon schlief, riss einen der anschwellende Ton der Sirene aus dem Schlaf und man musste ruck-zuck in die Kleider und schnell hinunter, denn dann waren die feindlichen Flugzeuge auch schon da. Manchmal schlief ich so tief, dass mich nicht die Sirene aufweckte, sondern mich meine Eltern aus dem Schlaf rüttelten, und das war wahrlich kein sanftes Erwachen. Nach einer gewissen Zeit waren wir zwar eingespielt, aber es war trotzdem immer wieder ein Schock, aus dem Schlaf gerissen zu werden, um mit Herzklopfen hinunterzulaufen und hilflos im Keller den Bombenangriffen ausgeliefert zu sein.

Einmal beschlossen meine Eltern, in einen öffentlichen Luftschutzbunker zu gehen, der in unserer Nähe war. Da waren furchtbar viele Leute, es war sehr laut, alle riefen und schrien durcheinander und man hatte eigentlich keinen Platz. Als dann Entwarnung kam und ich an der Hand meines Vaters wieder auf der Straße stand, hatten wir meine Mutter verloren. Ich rief voller Panik immer wieder „Mutti, Mutti!“, aber mein Vater war nicht sehr beunruhigt, ich glaube, er war der Meinung, sie würde sicher nach Hause finden. Da tauchte sie aber schon auf, sie war in dem Durcheinander der herausströmenden Leute im Pulk stecken geblieben. Dieses Experiment haben wir nicht wiederholt, sondern sind in unserem vergleichsweise ruhigen Keller geblieben.

Meine Eltern dachten, dass ich von all dem Erholung nötig hatte, und verfrachteten mich zu Freunden oder Bekannten von Bekannten, was weiß ich, auf einen Bauernhof mit viel Wald ringsherum. Wir schliefen in einem großen Zimmer auf einem bequemen, großen Matratzenlager zu – ich weiß nicht mehr wie viele – sechst oder acht, keine Ahnung. Ich lag ganz an der Wand. Eines Nachts musste ich wieder einmal aufs Klo – ich weiß nicht einmal mehr, ob es da überhaupt ein Innenklo gab (wahrscheinlich nicht), und traute mich weder jemanden aufzuwecken noch allein aufzustehen. Es kam, wie es kommen musste ….

Mir schmeckte das Essen dort nicht, ich mochte den Geruch des Hauses nicht, mit den Kühen und Schweinen konnte ich auch nichts anfangen, kurz und gut, ich war unglücklich und hatte Heimweh. Ob die Zeit abgelaufen war oder meine Eltern verständigt wurden – jedenfalls holten sie mich ab und ich kehrte nach Hause zurück.

Die Bombenangriffe wurden immer schlimmer. Wir lebten mehr im Keller als in der Wohnung. Eines Nachts standen Freunde vor der Tür, die total ausgebombt waren und nicht wussten, wohin. Da unsere Fensterscheiben zum Teil zu Bruch gegangen waren – nur im Schlaf- und Kinderzimmer waren sie noch verschont geblieben –, schoben wir sämtliche Fauteuils in den Gang und ins Vorzimmer und machten, so gut es ging, ein Nachtlager.

Dann kam das Jahr 1944. Neujahr war vorüber, ebenso das orthodoxe Weihnachten, das ja am 6. Jänner gefeiert wird. Auf den Straßen lag noch Schnee. In dieser Nacht gab es wieder Bombenalarm. Meine Eltern weckten mich, und wir gingen, wie gewohnt, in den Keller. Ich weiß nicht, ob ich wirklich vermitteln kann, wie es in dieser Nacht war – die Sprache hat manchmal ihre Grenzen. Die Sirenen heulten besonders lange und immer wieder und wollten kein Ende nehmen. Kaum waren wir im Keller, hörten wir die Einschläge der Bomben ringsherum: zuerst ein Sirren, dann ein Einschlag, dann die Explosion. Und immer wieder: Sirren, Einschlag, Explosion. Dazwischen die Flak [122] mit ihrem tack-tack-tack-tack und das Heulen der Sirenen, die warnten und warnten und warnten … Es war ein Inferno. Der Bombenangriff nahm kein Ende. Das Licht war längst ausgegangen, es war stockdunkel im Keller und der grässliche Lärm war doppelt so bedrohlich und wir waren von Angst und Entsetzen umgeben. Ich stand eng zwischen meinen Eltern hineingepresst, niemand saß in dieser Nacht. Alle standen, bereit, wenn notwendig, aus dem Keller hinauszustürzen. Das Haus erbebte und schwankte immer wieder unter dem Druck der explodierenden Bomben. Weder vorher noch nachher waren wir dem Tode so nahe, und wir hatten auch Todesangst. Wir waren hilflos da unten eingepfercht, und wenn uns eine Bombe getroffen hätte, hätten wir nicht überlebt. Ich fing an zu schreien und schreiend zu beten: „Hilfe, Hilfe – lieber Gott, hilf!“ Ich wiederholte diesen Satz wie ein Mantra, wie mir schien, diese ganze schreckliche Nacht lang. Die Menschen um mich herum, deren Nerven sowieso schon blank lagen und die selber auch am liebsten geschrien hätten, hielten mein Schreien à la longue nicht gut aus und forderten meine Eltern auf, dass sie mich doch etwas beruhigen sollten. Die hielten mich einfach fest, mehr konnten sie nicht tun. Nach Stunden ebbte dieser ohrenbetäubende Lärm ab und es gab Entwarnung.

Das Haus stand also noch.

Wir gingen in die Wohnung hinauf und legten uns erschöpft alle drei ins Schlafzimmerbett. Ob meine Eltern wirklich schliefen, weiß ich nicht, ich jedenfalls war unruhig, wälzte mich hin und her und konnte nicht einschlafen. Und dann bildete ich mir ein, ein Klopfen zu hören. Nein, es war kein Klopfen, eher ein Ticken, wie bei einer Uhr, nur etwas kräftiger. Ich horchte angespannt. Das Ticken hörte nicht auf. Ich rüttelte an der Schulter meines Vaters.

„Vati, es klopft.“

„Was ist denn? Kannst Du nicht schlafen?“

„Es klopft.“

„Was klopft?“

„Was ist denn?“, fragte meine Mutter.

Mein Vater: „Pst. Seid einmal ruhig.“

Stille. Dann mein Vater: „Es klopft tatsächlich.“

So oder so ähnlich spielte sich der Dialog ab. Mein Vater stand auf: „Ich schaue einmal nach.“ Er zog sich an. „Ihr bleibt da.“ Wir lauschten. Man hörte Stimmen. Schritte. Wieder Lärm. Wir warteten. Mein Vater kam zurück. „Eine Bombe im Hof“, sagte er. „Und was geschieht jetzt?“ Ich weiß nicht mehr, was dann geschah. Ob sie entschärft oder abtransportiert wurde. Wir flogen jedenfalls nicht in die Luft und konnten endlich einschlafen.

Am nächsten Morgen wurde im Radio Folgendes verkündet: „Der Bevölkerung wird empfohlen, Sofia zu verlassen. In drei Tagen kommen die alliierten Streitkräfte zurück und die Stadt wird erneut bombardiert.“

Ich hatte eine Rodel. Darauf wurden zwei Koffer gepackt und festgeschnallt, wir verließen die Wohnung und zogen los. Die Straßen waren voll mit Menschen, die genauso wie wir flüchteten. Die meisten zu Fuß, aber man sah auch Fahrzeuge und Fuhrwerke. Ich weiß nicht, wie lange wir marschiert sind. Mein Vater zog die Rodel, meine Mutter und ich gingen an seiner Seite.

Alles, was ich berichte, ist lückenhaft, denn meine Erinnerung setzt immer wieder aus. Jedenfalls organisierte mein Vater, ich weiß nicht, wie er das wieder geschafft hat, einen leeren, offenen Lastwagen. Er verhandelte mit dem Fahrer und wir stiegen ein. Meine Mutter und ich vorne bei dem Fahrer, mein Vater hinten. Wir blieben immer wieder stehen, um Flüchtende, die am Straßenrand standen und flehten, mitfahren zu dürfen, aufzunehmen, bis der Lastwagen bummvoll war.

In der Provinz Sofia liegt in 1.000 m Höhe das Dorf Vladaja. Da besaßen die Kapuziner einen Sommersitz ganz oben in den Bergen, und dahin fuhren wir. Wenn man im Dorf angekommen war, musste man einen steilen Weg zu Fuß hinaufgehen, um zu dem Kloster zu gelangen. Wir bekamen ein kleines Kammerl mit einem großen, alten Bett und einem kleinen, gusseisernen Ofen. Da richteten wir uns ein.

Am darauffolgenden Sonntag gingen mein Vater und der Abt hinunter ins Dorf, um im Gasthaus einen Frühschoppen zu trinken, und mich nahmen sie mit. Es war der dritte Tag nach dem großen Bombenangriff. Plötzlich fingen die Glocken an zu läuten. Ich dachte zuerst, sie läuten, weil es Sonntag ist, aber nein, es war Bombenalarm. In den Dörfern gab es ja keine Sirenen, da läuteten die Glocken. Ich fing an zu schreien und rannte, wie wahnsinnig, den Weg hinauf zum Kloster, so dass die beiden Männer kaum nachkommen konnten. Erst oben angekommen, bei meiner Mutter, beruhigte ich mich wieder.

Mein Vater dürfte zwischen Vladaja und Sofia gependelt sein – und da taucht dann in meiner Erinnerung geheimnisvollerweise wieder ein Auto auf, denn er fuhr, so hat er erzählt, bei einem Bombenangriff durch das brennende Sofia. Natürlich machte sich meine Mutter Sorgen, weil er sich diesen Gefahren aussetzte.

Wir blieben ziemlich lange in Vladaja – denn meine nächste Erinnerung ist die Fronleichnamsprozession oben im Kloster, an der ich in meinem Kommunionskleid teilnahm und Blumen streute.

Die Bombenangriffe gingen noch eine Zeitlang weiter, aber das Kriegsende nahte. Die Deutschen zogen ab und die Russen zogen ein und das Land wurde kommunistisch. [123]

Wir kehrten nach Sofia zurück.

Ich spielte Ball im Vorgarten – es muss Mai 1945 gewesen sein –, als ein schwarzer Wagen vor dem Haus hielt und ein paar dunkel gekleidete Männer ausstiegen und ins Haus gingen. Kurze Zeit später rief mich meine Mutter hinauf. Wir mussten wieder einmal das Notwendigste einpacken und die Wohnung verlassen. Wir haben die Wohnung nicht wiedergesehen. (Viele Jahre später hat mein Vater versucht, eine Entschädigung zu bekommen, vergeblich.)

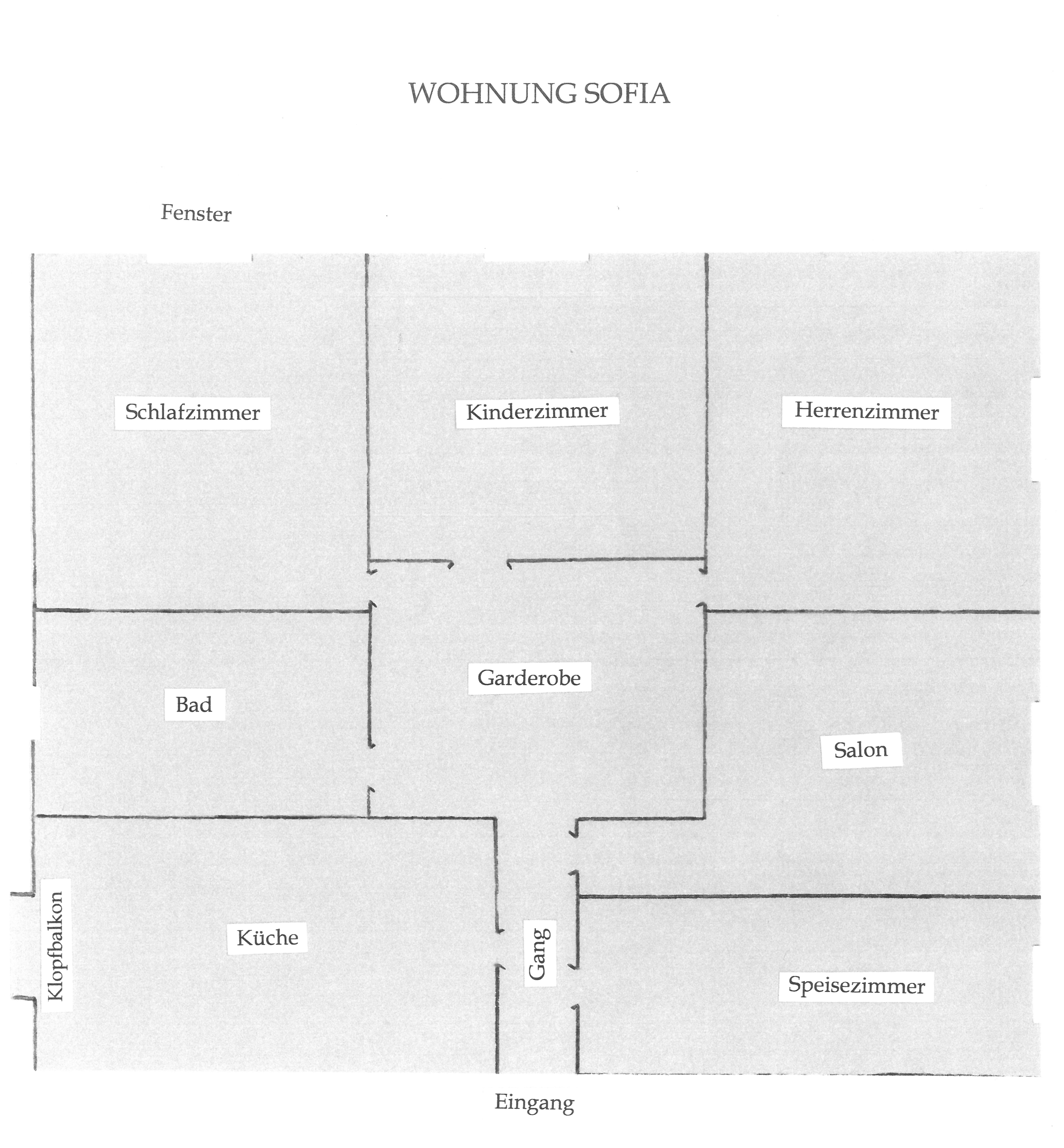

Wir wurden ins Auto verfrachtet und in den Zug gesetzt – ich vermute, in Begleitung. Es ging nach Zelenodol. Zelenodol ist ein Dorf im Südwesten Bulgariens, nahe der Grenze zu Mazedonien, ca. 100 km von Sofia entfernt. Es ist dort sehr heiß im Sommer und es gibt große Tabakpflanzungen. Dort gab es ein Lager für mehrere hundert Insassen – Männer, Frauen und Kinder, Deutsche, Österreicher, Ungarn – lauter unerwünschte Ausländer.

Wir wurden in eines der langgestreckten Gebäude eingewiesen und bekamen drei ca. zwei Meter lange, schmale, flache Kisten, in denen normalerweise Eier transportiert wurden, und ein paar Decken. Ob wir auch Strohsäcke hatten, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls mussten wir darauf schlafen. Ich schätze, wir waren 30 bis 40 Leute in einem Raum. Wir Kinder unter zwölf Jahren waren frei und konnten uns theoretisch auch außerhalb des Lagers bewegen. Aber wohin sollten wir? Allerdings gingen wir auf Schildkrötenjagd für den Kochtopf. Das Essen war natürlich miserabel. Es gab Eintopf. Entweder Bohnen oder Linsen, oder sehr spärlich Gemüse mit Kartoffeln. Hinter den Gebäuden bastelten sich die Frauen aus Ziegeln und altem Blech kleine Öfen, um etwas kochen zu können, z. B. die Schildkröten, die wir gefangen hatten. Dann gab es Schildkrötensuppe.

Täglich kamen Internierte dazu. Wir Kinder saßen dann vor der Kantine und schauten zu, wenn die Menschen entlaust wurden. Sie mussten sich nackt ausziehen, bekamen dann Decken, in denen sie sich einwickeln konnten, und ihre Kleider wurden in einem großen Kessel ausgekocht und zum Trocknen aufgehängt. Besonders die Buben sparten nicht mit Kommentaren, und ich wurde das erste Mal in meinem Leben mit Gesprächen über Sex konfrontiert.

Mein Vater übernahm die Kantine. Das war wieder einmal so ein Meisterstück von ihm. Heute im Nachhinein bewundere ich ihn grenzenlos. Er hat es wirklich in den meisten Krisensituationen mit Geschick und Schläue verstanden, uns vor dem Ärgsten zu bewahren. Natürlich spielte Geld eine Rolle. So auch diesmal. Er fuhr ins Dorf (wie, weiß ich nicht), kaufte Lebensmittel und sonstiges ein, was die Menschen brauchen konnten, und verkaufte dann im Lager an die, die noch Geld hatten. Vermutlich war es ein Verlustgeschäft. Aber wir übersiedelten ins Kantinengebäude, lagen zwar immer noch auf Eierkisten, waren aber für uns allein. Und wir hungerten nicht.

Es wurde Sommer und meine Mutter wurde sehr krank. Sie hatte wieder einen Rotlauf [124], hohes Fieber und außerdem dauerndes Erbrechen. Der Arzt kam und stellte fest, dass meine Mutter schwanger war und so krank, dass sie sterben würde, wenn sie nicht aus dem Lager herauskäme. Glücklicherweise wurde die Diagnose ernst genommen, meine Mutter und ich durften das Lager verlassen, mein Vater blieb allein in Zelenodol zurück.

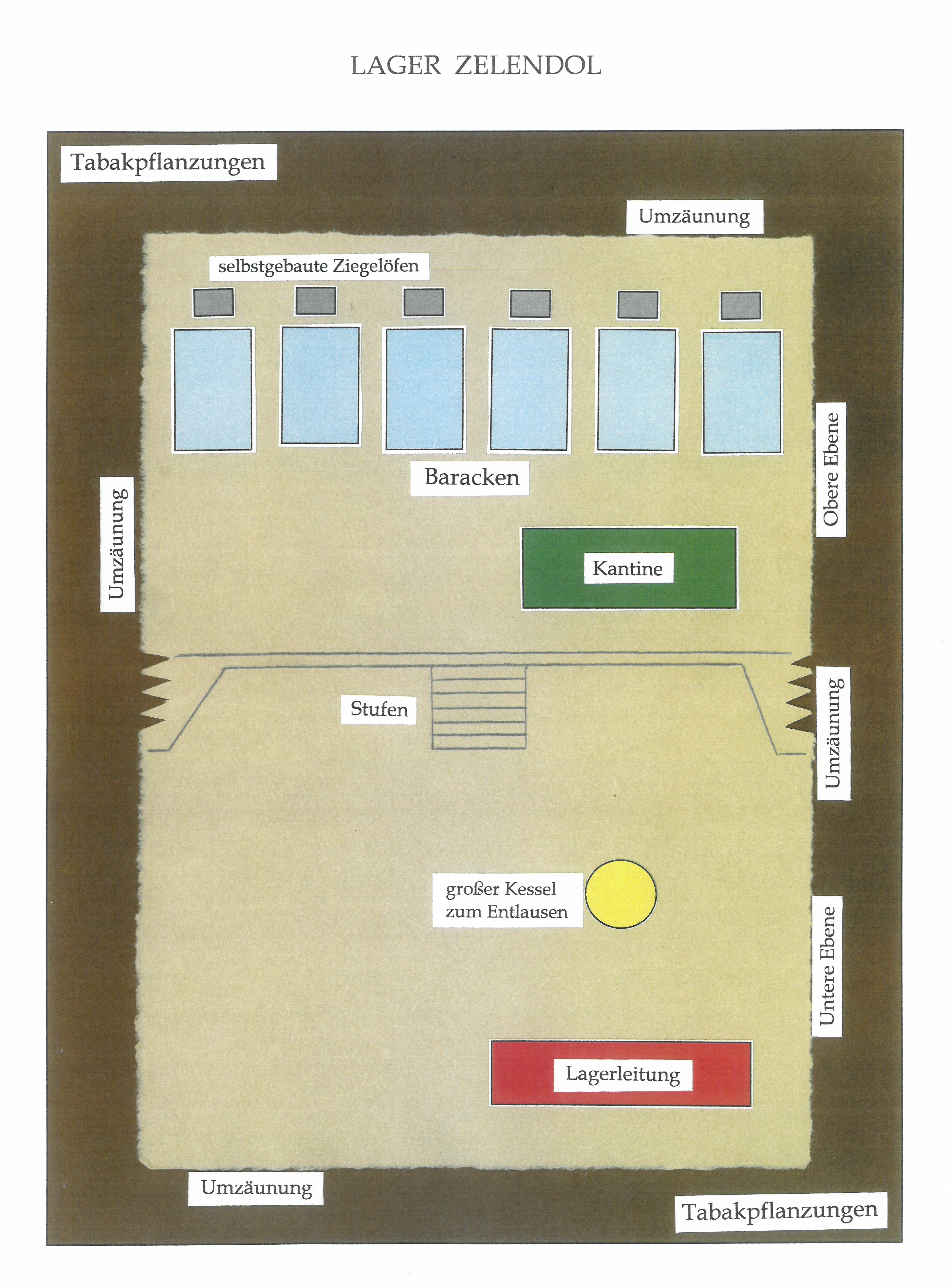

In Sofia angekommen, stellte sich die Frage: Wohin mit uns? Die Wohnung war beschlagnahmt, wir saßen auf der Straße. Da sprang Dr. Zoneff ein. Dr. Zoneff war Arzt und mit meinen Eltern sehr gut befreundet. Wir zogen ins städtische Irrenhaus ein, das etwas außerhalb der Stadt lag. Da bekamen wir ein kleines Zimmer. Zunächst ging es darum, meiner Mutter zu helfen – das tat Dr. Zoneff auch, denn sie erholte sich und fing an, sich zu überlegen, wie sie meinen Vater aus dem Lager freibekommen konnte. Das bedeutete natürlich von Behörde zu Behörde, von Pontius zu Pilatus zu laufen, um zu intervenieren. Und das hieß natürlich in die Stadt hineinfahren, manchmal sogar per Autostopp. Zu diesen Behördengängen nahm mich meine Mutter nicht mit, ich blieb mir selber überlassen.

Das Irrenhaus bestand aus einem großen Hauptgebäude und vielen kleinen, gemauerten, ebenerdigen Kabanen [125], die in einem großen Park verstreut standen. Durch die vergitterten Fenster konnte man hineinschauen. Ich streunte den ganzen Tag im Park herum und beobachtete die Irren in ihren Häusern. In einem saß eine sehr schöne, junge Frau und sang die ganze Zeit, in einem anderen stand ein nackter Mann auf dem Tisch und aß, und wieder in einem anderen Haus beschmierte sich der Insasse mit seinem Kot. Auch im Park begegneten mir immer wieder Kranke, die anscheinend als harmlos eingestuft wurden und sich frei bewegen konnten.

Irgendwann waren wir wieder in Sofia in einer Kellerwohnung, die uns vermutlich Freunde verschafft hatten, bestehend aus 2½ Zimmern plus Nebenräumen. Und wieder ist meine Erinnerung sehr verschwommen, was die nächsten Monate betrifft. Seltsamerweise habe ich noch ein Zeugnis meiner Schule aus dem Jahr 1945/46, aber ich weiß absolut nicht mehr, ob ich noch in die Schule gegangen bin. Vielleicht wurde es mir noch vor meinem Lageraufenthalt ausgestellt, vielleicht haben sie mich aus Gefälligkeit abgeschlossen.

Die Schwangerschaft meiner Mutter war nun nicht mehr zu übersehen und wir waren viele Nachmittage bei den Kalevs oder Ascheroffs und anderen Bekannten und Freunden. Es wurde Tee getrunken und geplaudert und gestrickt, und die Freundinnen meiner Mutter sammelten Babysachen für sie und haben sich sehr um sie gekümmert. Ich saß dann halt immer dabei.

Es wurde Herbst, es wurde Winter, mein Vater war noch immer interniert. Meine Mutter machte sich große Sorgen, und als es dann hieß, alle Männer aus dem Lager werden nach Sibirien geschickt, wurde sie panisch. Möglicherweise hat sie weiterhin versucht, ihn freizubekommen, aber das ist mir nicht klar – ebenso unklar ist mir die finanzielle Situation. Aber wir hatten zu essen, soweit es etwas gab, und wir konnten die Miete bezahlen. Ja, wir hatten sogar eine Haushaltshilfe, die in dem kleinen Kammerl schlief. Mir wird es immer ein Rätsel bleiben, wie wir uns all die Jahre finanziell über Wasser halten konnten, aber auch das hat mein Vater geschafft.

Zwischenzeitlich war er in Zelenodol auch nicht untätig und arbeitete daran, aus dem Lager freizukommen. Er fing an, eine Krankheit vorzutäuschen, die nicht leicht nachweisbar war. Was es genau war, habe ich nie herausgefunden, aber ich vermute, irgendetwas mit der Prostata. Fest steht allerdings, dass er seit damals Diabetes hatte. Jedenfalls wurde er Mitte Dezember 1945 nach Sofia ins Krankhaus überstellt, und es war wieder Dr. Zoneff, der ihn behandelte. Natürlich verließ er verbotenerweise für ein paar Stunden das Spital und kam zu uns.

Der Geburtstermin war nun schon ganz nah und meine Mutter schrieb mir drei Telefonnummern auf. Wir hatten ein Wandtelefon und sie sagte mir, ich müsste, wenn die Wehen anfingen, zuerst den Krankentransport anrufen, dann Dr. Zoneff und drittens das Spital, in dem mein Vater war, und ihn verständigen lassen. Und so kam es auch – ich tätigte die drei Telefonanrufe. Meine Mutter wurde abgeholt und ich legte mich schlafen. Mitten in der Nacht wurde ich von meinem Vater geweckt. Mit tränenerstickter Stimme sagte er mir: „Du hast eine kleine Schwester.“ Ich war aber so verschlafen, dass ich nicht besonders reagiert habe. Es war der 24. Dezember 1945.

Den Heiligen Abend verbrachten mein Vater und ich allein. Ich weiß noch, ich bekam ein Paar Wollhandschuhe. Und wir hatten einen ganz kleinen Baum mit ein paar Kerzen.

Es war der kälteste Winter seit Jahren und es gab kaum etwas zu essen.